作者:王鹏 中国社会科学院考古研究所

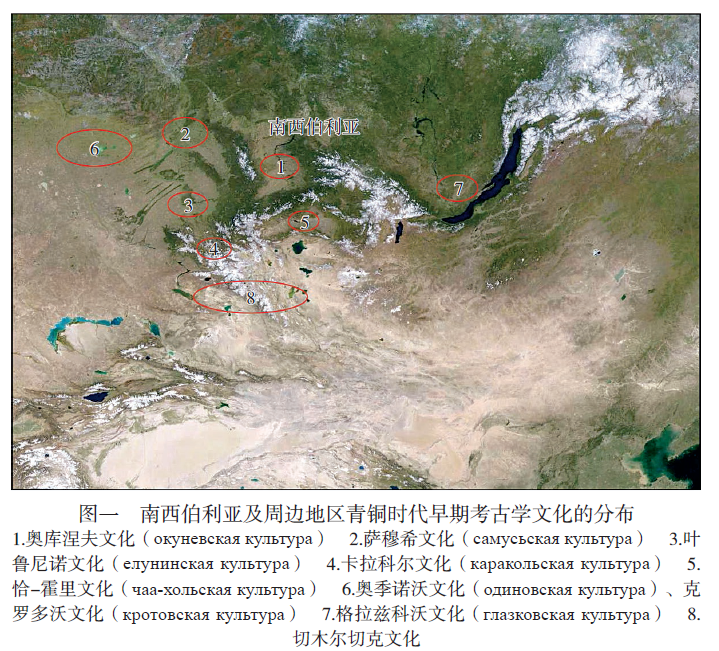

随着公元前四千纪末阿凡纳谢沃文化(афанасьевская культура)的兴起,以萨彦-阿尔泰为中心的南西伯利亚地区进入了早期金属时代。阿凡纳谢沃文化结束之后,大致自公元前三千纪中期开始,南西伯利亚地区进入了青铜时代。在安德罗诺沃文化(андроновская культура)人群到来之前的青铜时代早期,即约公元前二十五六世纪至公元前十七八世纪,南西伯利亚及周边地区存在着一系列考古学文化(图一)。这些考古学文化年代相近、联系紧密,它们或以工艺复杂的塞伊玛-图尔宾诺式铜器(сейминско-турбинские бронзы)著称,或以神秘且风格统一的艺术图像闻名,显示了南西伯利亚及周边地区的古代居民于青铜时代早期这个历史阶段,在物质和精神领域同时取得的巨大成就。

在精神领域,除了丰富的石雕和彩绘艺术等之外,“月形器”是另一种极具宗教色彩的特殊遗物。“月形器”很有可能在青铜时代早期流行于整个西伯利亚地区[1],因此对于了解该时期该地区的考古学文化和历史具有极为特殊的意义[2]。现阶段,“月形器”已经受到了学术界的充分重视,但学者对“月形器”的性质、使用方式,尤其是文化内涵的看法还远未达成一致。因此导致“月形器”的源流,及背后可能存在的文化交流与传播等问题还不能得到很好的讨论和解决。本文将根据南西伯利亚及周边地区的考古发现,讨论月形器的性质、使用方式和文化内涵,并结合中国的考古材料讨论“月形器”的源流问题,希望对理解当时的文化现象和古代文化之间的关系有所帮助。

一、“月形器”的形制及出土背景

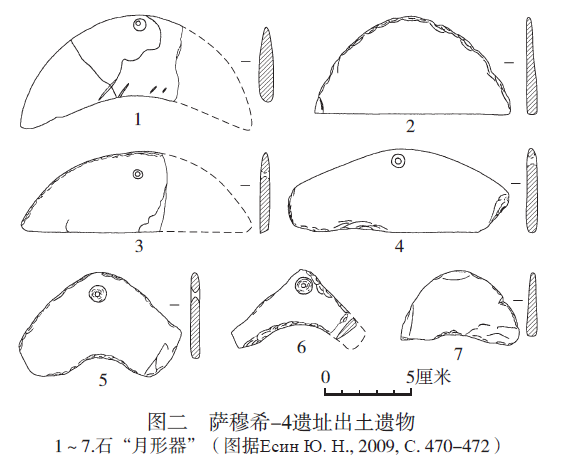

所谓的“月形器”,多为石质,少量为玉质。片状,弧顶,顶部正中往往穿一个孔,亦见穿两个孔和无孔者,平底或凹底,整体呈半月形或新月形,长5~55厘米,以10~20厘米为主。目前见诸报道的“月形器”已达40余件,除20余件出于萨穆希文化的萨穆希-4遗址(Самусь-4)之外[3](图二), 其他均出于墓葬内。

(一) 奥库涅夫文化

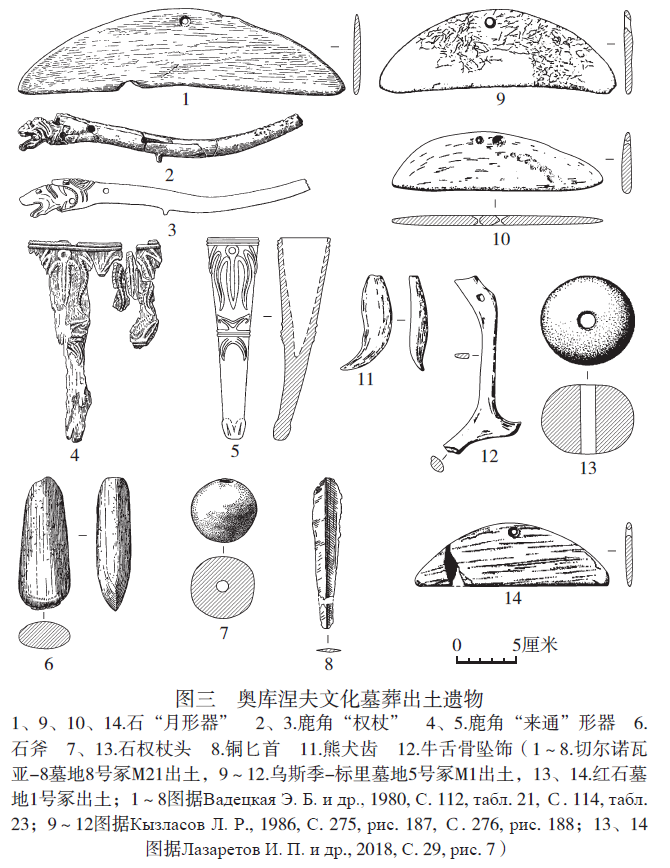

共4件。出土于切尔诺瓦亚-8墓地(Черновая Ⅷ)8号冢M21[4]、乌斯季-标里墓地(Усть-Бюрь)5号冢M1[5]、红石墓地(Красный Камень)1号冢[6]。根据碳十四测年数据,奥库涅夫文化乌伊巴特期(уйбатский этап)的年代为公元前26世纪至公元前23世纪,切尔诺瓦亚期(черновский этап)的年代为公元前22世纪至公元前20世纪,拉兹利夫期(разливский этап)起始于公元前19世纪至公元前18世纪,最晚有可能延续到公元前17世纪至公元前15世纪[7]。

切尔诺瓦亚-8墓地8号冢M21为合葬墓,其中墓主甲为成年男性,仰身屈肢。1件“月形器”位于其腹部,由白色大理石制成,长29、宽7、厚0.7厘米,上有赭石涂抹痕迹(图三,1)。除了“月形器”之外,属于该墓主的随葬品还有鸟头骨,鹿角“权杖”(图三,2、3)、“来通”形器(图三,4、5),石斧(图三,6)、“权杖头”(图三,7),铜匕首(图三,8)等。由于所出遗物特殊,该墓又被学术界称为“萨满墓”。切尔诺瓦亚-8墓地属于奥库涅夫文化的切尔诺瓦亚期,年代在公元前22世纪至公元前20世纪[8]。

乌斯季-标里墓地5号冢M1墓主为成年男性,仰身屈肢。2件“月形器”位于墓主腿部,均由页岩制成,其中一件穿一个孔,另一件穿两个孔,分别长约20、17厘米(图三,9、10)。除“月形器”之外,随葬品还包括8件由牛舌骨制成的坠饰(图三,12)、1件熊犬齿(图三,11),发掘者认为“月形器”连同这些物品系一整套祭祀的装备。

红石墓地1号冢共有12座墓葬,部分墓葬遭后期扰动。“月形器”出于冢上的封土内,由黑色页岩制成,长16.2、宽5.7、厚0.6厘米(图三,14)。除了“月形器”之外,冢上封土内还出土石“权杖头”1件(图三,13)。红石墓地1号冢共测得3个碳十四数据,均出自中心墓葬M1,年代在公元前23世纪至公元前22世纪初[9],处于奥库涅夫文化的乌伊巴特期与切尔诺瓦亚期之交。

(二) 克罗多沃文化

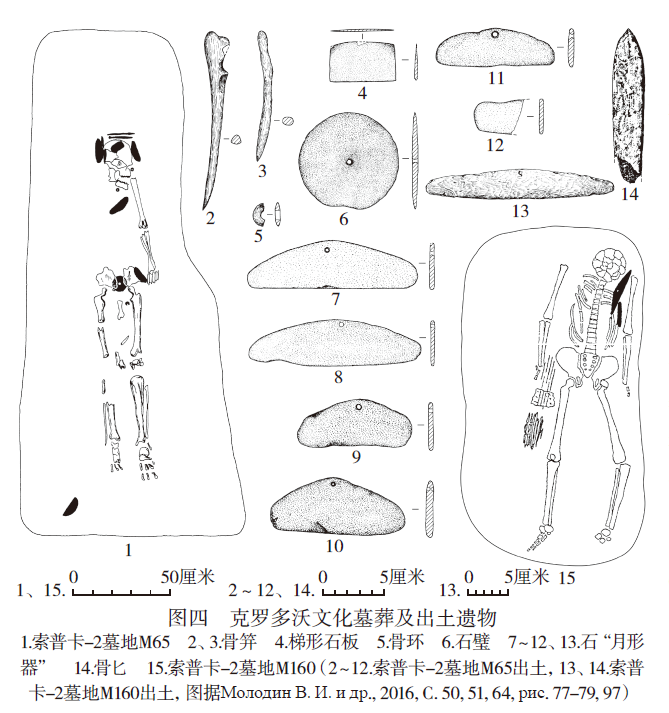

共10件。见于索普卡-2墓地(Сопка-2)M65、M160[10],塔尔塔斯-1墓地(Тартас-1)M409、M381[11]。根据碳十四数据,克罗多沃文化早期的年代大致为公元前2900年至公元前2500年,晚期的年代大致为公元前2500年至公元前1900年[12]。

索普卡-2墓地M65墓主为一名14~15岁的女性,仰身直肢(图四,1)。“月形器”共6件,均由灰色页岩制成。其中2件位于墓主头部两侧,分别长15.9、15.7厘米(图四,7、8);1件位于墓主胸部,长10.6厘米(图四,9);1件位于墓主骨盆位置,长12.5厘米(图四,10);另有2件出于墓葬填土内,一件长11厘米(图四,11),另一件已残(图四,12)。除了“月形器”之外,该墓内还出有一件与“月形器”相似、外表涂朱的梯形石板(图四,4),位于墓主头部的2件“月形器”之间,另有骨笄(图四,2、3)、骨环(图四,5)、骨镞、铜饰物等,较为特别的是1件出于墓主盆骨位置的白色大理石“璧”(图四,6)。

索普卡-2墓地M160墓主为一名成年男性,仰身直肢(图四,15)。1件“月形器”位于墓主左侧胸部,由灰色页岩制成,长23.8、宽3.8、厚1厘米(图四,13)。除了“月形器”之外,墓内还发现1件骨匕(图四,14),位于“月形器”附近,另有由桦树皮制成的箭囊、骨镞等。

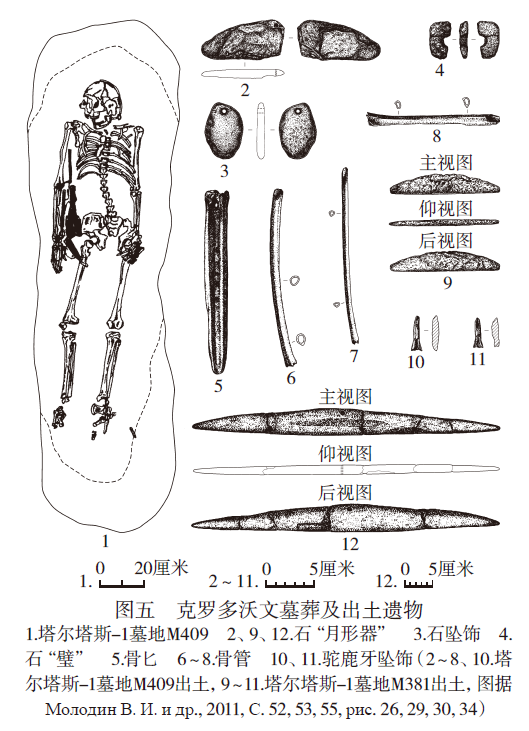

塔尔塔斯-1墓地M409墓主为一名成年男性,仰身直肢(图五,1)。“月形器”共2件,均由灰色页岩制成,位于墓主右侧手臂处,其中1件长55、宽4.6、厚1.6厘米,另一件已残(图五,2、12)。墓主右侧手臂处与“月形器”共出的还有由白色大理石制成的“璧”、坠饰和骨匕各1件(图五,3~5),以及3件由鸟类长骨制成的骨管(图五,6~8),显然为具有特定用途的成组器物。

塔尔塔斯-1墓地M381为两名成年人的合葬墓,“月形器”位于其中一位墓主的盆骨位置(图五,9)。除“月形器”之外,该墓主头部还发现2件由驼鹿牙制成的坠饰(图五,10、11)。

(三) 奥季诺沃文化

共6件。见于乌斯季-塔尔塔斯-2(Усть-Тартас-2)墓地M29[13]、M61[14]。根据碳十四数据,奥季诺沃文化早期的年代大致为公元前2900年至公元前2500年,晚期的年代大致为公元前2300年至公元前1900年[15]。

乌斯季-塔尔塔斯-2墓地M29、M61的材料尚未完全发表,目前仅知M29出土“月形器”5件,位于墓主盆骨位置,M61出土“月形器”1件,位于墓主左侧肱骨位置。乌斯季-塔尔塔斯-2墓地(M23)共测得1个碳十四数据,年代为公元前3020年至公元前2910年[16]。

(四) 格拉兹科沃文化

共2件。见于萨尔明斯基岬墓地(Сарминский мыс)M12[17]、库尔马-11墓地(Курма Ⅺ)M12[18]。格拉兹科沃文化的年代争议比较大,根据近年测得的碳十四数据,其年代大致在公元前2700年至公元前2000年[19]。

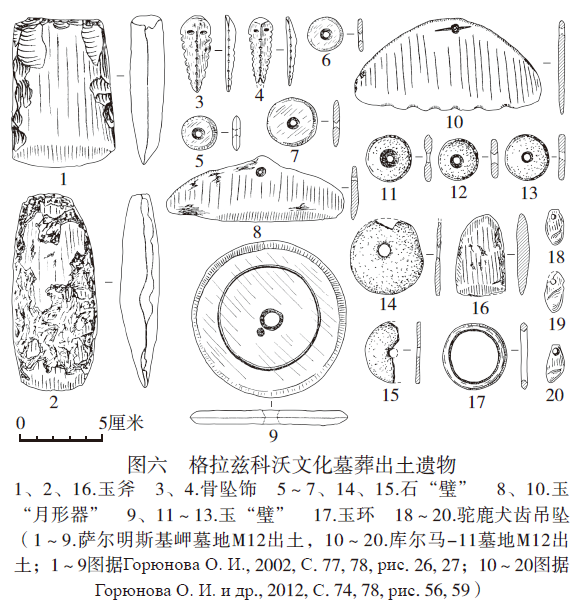

萨尔明斯基岬墓地M12墓主为一名成年女性。随葬品较为丰富,除了1件由绿色闪石玉制成的“月形器”之外(图六,8),还有玉和大理石质的“璧”(图六,5~7、9)、玉斧(图六,1、2)、铜刀、石镞,以及骨角鱼叉、鱼钩、锥、针、坠饰(图六,3、4)等。

库尔马-11墓地M12遭到破坏,墓主仰身直肢,但上半身已无存。随葬品位于墓主腰部左侧的桦树皮容器内,共42件,分两层放置。上层包括绿色闪石玉“月形器”(图六,10)、细石器、骨匕、粘有铜绿的紫貂下颌骨、骨锥、骨针、骨管、白色闪石玉“璧”、驼鹿犬齿吊坠(图六,18)。下层包括骨镞、野兔脚掌骨、骨针、白色闪石玉“璧”(图六,11~13)、驼鹿犬齿吊坠(图六,19、20)、铜管、复合鱼钩。此外,墓葬填土中还发现有绿色闪石玉斧(图六,16)、环(图六,17),石“璧”(图六,14、15)等。

二、“月形器”的性质、使用方式与思想内涵

上述“月形器”的形制、在墓葬中的出土位置以及伴出遗物,为讨论其性质、使用方式与文化内涵等提供了可能性。

从形制上看,“月形器”与早期农业社会的石刀极为相似。但“月形器”不仅无刃,还有底部内凹和呈波浪状者(见图二,1、5~7;图六,10),个别的尺寸亦与石刀不符,且南西伯利亚在青铜时代早期无任何农业的迹象,因此“月形器”不可能为石刀[20]。此外,切尔诺瓦亚-8墓地8号冢M21出土的“月形器”由白色大理石制成,表面涂朱(见图三,1),可以排除为生产工具的可能性。结合绝大部分“月形器”顶部穿孔(个别无穿孔,可能系半成品,如萨穆希-4遗址出土者,见图二,2、7;或原本镶嵌在有机材质的基座上,如塔尔塔斯-1墓地M381出土者,见图五,9),我们判断“月形器”可以悬挂使用。

从伴出的遗物来看,上述各墓葬出土的器物大多属于礼器。А.В.波利亚科夫(А.В.Поляков)注意到,玉石“璧”、权杖头和骨角匕,与“月形器”是奥库涅夫文化和克罗多沃文化高等级墓葬共有的器物[21],很有可能与宗教活动有关。索普卡-2墓地M160的“月形器”与骨匕共出于墓主胸部(见图四,15),库尔马-11墓地M12的“月形器”与玉石“璧”等摆放于墓主身侧的桦树皮容器内,塔尔塔斯-1墓地M409“月形器”与骨匕、石璧等集中出土于墓主手臂处(见图五,1),这说明“月形器”与匕、“璧”的关系极为密切,且性质相同[22]。此外,塔尔塔斯-1墓地M381出土的驼鹿牙坠饰,又见于索普卡-2墓地M63,后者亦位于墓主头部附近,与其共出的还有4件被铜片包裹的小型野兽犬齿,其中2件在铜片与兽牙之间尚残存皮革和线绳[23],显然并非普通的装饰品。乌斯季-标里墓地5号冢M1成组的牛舌骨坠饰似与“月形器”构成一套宗教法器[24](见图三,9、10、12)。切尔诺瓦亚-8墓地8号冢M21出土鹿角权杖,表现的猛兽吞噬的造型与大量的奥库涅夫文化石雕相同,为典型的原始萨满教题材[25](见图三,2、3)。切尔诺瓦亚-8墓地8号冢M21与塔尔塔斯-1墓地M409出土的鸟头骨及由鸟类长骨制成的骨管,亦可能与原始萨满教密切相关(见图五,6~8)。因此我们判断,“月形器”属于与原始宗教有关的法器。

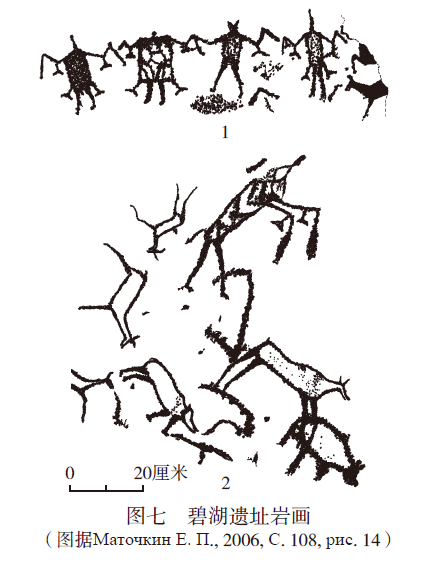

从出土位置来看,塔尔塔斯-1墓地M409中的“月形器”与其他随葬品集中摆放在墓主手臂处,库尔马-11墓地M12中的“月形器”与其他随葬品摆放在墓主身侧的桦树皮容器内,其他墓葬中的“月形器”主要出在墓主头、胸、腹、腿部,显示出了一定的规律性。这说明“月形器”的位置反映了葬仪主持者的习惯性行为,而这种习惯性行为很有可能与墓主生前使用“月形器”的方式密切相关。В.И.莫洛金(В.И.Молодин)根据索普卡-2墓地M65中“月形器”和骨笄的出土位置,推断“月形器”为服饰和头饰的组成部分,并结合阿尔泰地区碧湖遗址(Зеленое озеро)很有可能属于卡拉科尔文化的岩画上盛装的巫师形象[26](图七),以及加里奇窖藏(галичский клад)中出土的铜人像[27](图八,1),进一步发展碧湖岩画发现者Е.П.马托奇金(Е.П.Маточкин)以及Ю.Н.叶欣(Ю.Н.Есин)的观点,认为“月形器”系萨满神服上的坠饰[28]。

碧湖岩画中的人物为直立或屈膝站立,双手上扬,月形物坠于人物双袖及两侧衣襟上,或仅坠于双袖上(见图七,1、2)。人物所佩月形物左右对称、大小相若,与乌斯季-标里墓地5号冢M1(见图三,9、10)、索普卡-2墓地M65(见图四,1)极为相似。值得注意的是,索普卡-2墓地M65中的2件“月形器”位于墓主头部两侧,1件与“月形器”相似的梯形石板位于墓主额部,三者的位置关系与加里奇窖藏的1件屈膝站立人像的月形冠饰完全相同[29](见图八,1),与奥库涅夫文化中常见人面(或带獠牙的兽面)头顶及面部两侧带有歧尾的弧形装饰亦相同(图八,3)。与碧湖岩画相似的人物形象还见于卡拉科尔文化的石棺彩绘[30](图八,5)、奥库涅夫文化的石棺盖板[31](图八,4、6)和萨穆希文化的陶器纹饰[32](图八,2)上,这些人像头顶、双肘及手部佩戴和悬挂的,无疑就是碧湖岩画中的月形坠饰。

由于“月形器”在萨穆希文化和奥库涅夫文化中普遍存在,那么可以确认上述人像佩戴的月形坠饰即是“月形器”。而奥库涅夫文化、卡拉科尔文化的雕刻和彩绘图案显示,此类人像表现的情景是原始萨满教的宗教仪式[33](图八,4~7),因此我们赞同В.И.莫洛金等的观点,即“月形器”当为原始萨满教神服上系挂的法器。

虽然“月形器”为宗教服饰的观点得到了大多数学者的赞同,但学术界对“月形器”的内涵还存在较大的分歧,有石鱼说[34]、农业崇拜说[35]、月亮崇拜说[36]等。但在我们看来,“月形器”系禽鸟的模型。

在萨满教当中,禽鸟是人与神沟通的最重要的媒介,因此萨满在降神的时候往往以鸟自居以引神,最主要的表现就是身着华丽的服饰扮作神鸟,并往往将禽鸟模型悬挂在神服(包括神帽)上。比如鄂温克族萨满神衣“在前胸兜兜上左右有约20对竖式横列重叠的天鹅”[37];雅库特萨满神衣前胸兜兜上横向缝缀6件由铁片制作的禽鸟模型[38];蒙古族萨满的“多郭拉嘎”铜制神帽顶部饰有神树、小鸟和小铃,小鸟落在神树上,且束有彩色布条象征鸟尾,铃声象征鸟鸣;达斡尔族“扎热玛格勒”神帽帽架多用铜条制作,内套黑或红色的大绒帽头,帽顶矗立一只铜制神鸟,神鸟两侧有两枝紫铜鹿角”;鄂温克族、鄂伦春族、锡伯族、赫哲族的神帽基本相同,帽架用金属制成,顶上饰有鹿角,两角间有铜制或铁制的小鸟模型[39]。前述卡拉科尔文化彩绘人像头戴羽冠,身着神服,双脚作勾爪状,显然在模仿禽鸟(见图八,7)。奥库涅夫文化人像与卡拉科尔文化相似,但手、肘部悬挂的坠饰更夸张,同时人像表现的禽鸟的特点也更明显(见图八,4),并且为禽鸟所环绕(见图八,6)。

2016~2017年,俄罗斯科学院物质文化史研究所萨彦考古队在发掘伊特科里-2墓地(Итколь Ⅱ)21号冢M3时,发现了1件罕见的奥库涅夫文化石雕[40]。该件石雕被二次利用为棺盖板,呈五边形,残宽约80、高约90厘米。石雕刻有奥库涅夫文化常见的人面(或带獠牙的兽面,图九,1、2),人面的眼、鼻、口部及头上“悬挂”18枚月形物,发掘者认为其为“月形器”,并认为与月亮崇拜有关。该人像面部为“月形器”所环绕,其特点与奥库涅夫文化常见的带“羽冠”的人面相同(图九,4~6)。而在布特拉赫特(улус Бутрахты)发现的奥库涅夫文化石雕上[41],“羽冠”为飞翔的群鸟所取代(图九,3),由此可见“月形器”、“羽冠”与禽鸟的性质是相同的。

此外,奥库涅夫文化和萨穆希文化的人像常见三尖状冠(图一〇,1~5、10、11),中央尖顶处也往往饰有月形物(见图八,2;图一〇,6~8、12),与伊特科里-2墓地21号冢M3所出人像相同(见图九,1、2)。值得注意的是,在萨穆希-4遗址出土的萨穆希文化陶器上,人像三尖状冠顶部的月形物表现为对飞的双鸟[42](图一〇,9)。在切尔诺瓦亚-8墓地及红石遗址出土的奥库涅夫文化石雕上[43],人面(或带獠牙的兽面)三尖状冠顶部的月形物更加复杂(图一〇,13、14),与萨穆希-4遗址陶器所饰图案相似(见图一〇,9),当为简化的双鸟或单鸟[44]。这亦说明月形物即“月形器”,为禽鸟的模型。

那么,位于三尖状冠顶部的“月形器”(即禽鸟)有何内涵?民族学材料表明,萨满教中供神灵陟降的神树(或代表神树的神杆)一般为三棵。比如赫哲族萨满在住所西首栽三根神杆,中间的高,两边的矮,中间的神杆上立有鸠神偶像[45]。达斡尔族的托若仪式中,在“谢仍格”(棚子)内竖两根丈余高的桦树作为家柱,在家柱南约六丈的地方竖一根同样的桦树作为外柱,“托若的三根柱子象征着宇宙树,雅德根的神灵爬在树上可以通向太空宇宙”[46];亦有达斡尔族人在祭祀时在场地上竖三根带青枝绿叶的桦树作为神树,上挂神偶,由萨满祈使神灵经神树降临神坛[47]。赫哲人和鄂温克人都认为宇宙树有三棵,上、中、下三个世界,每个世界均有自己特殊的宇宙树[48]。而作为“顶天立地的神树”象征的萨满神帽,其上也装饰有神树,且神树亦为三棵。比如满族鸟神帽“除正中高铁柱上奋飞鸣叫的大鸟外,大神帽上端两侧横柱上还有用铜片或铁片剪制的展翅飞翔状的小鸟,3、5、7、9、11、13,一直到20余只之多”,“神帽上的鸟数,则是萨满神事资历与本领的象征与标志”。蒙古博(萨满)的铜冠上,“有三根铜柱,每根铜柱上又饰有三片树叶。每根铜柱还装有三个铜铃和一只小鸟,同时系有三或五彩绸”,“小鸟是鹰,铜柱是神树,铜铃则象征鸟鸣,五彩绸象征鸟尾”[49]。朝鲜庆州邑路西里瑞凤墓出土的金冠顶上也饰有三只鸟,“缠头正面有一棵、左右两面有两棵生命树”[50]。据此我们认为,奥库涅夫文化和萨穆希文化人面或兽面的三尖状冠与冠顶之禽鸟相当于萨满教中的神树及神鸟,其作用是引领神灵陟降,而佩戴三尖状冠的人面或兽面相当于萨满,或萨满降神后依附于萨满的神灵。

综上所述,我们认为上举南西伯利亚青铜时代早期的“月形器”为禽鸟的模型,可绑缚或悬挂在神服(包括神帽)上,系辅助“萨满”降神的法器。

三、“月形器”的源流

由于未将“月形器”作为禽鸟的模型考虑,且未注意到西伯利亚以外地区的考古学材料,以往学术界对“月形器”源流问题的讨论并不充分。我们认为,探讨“月形器”的源流,有必要考察南西伯利亚及其周边地区以外更大地理范围内的“月形器”,以及与之有关的艺术图像。

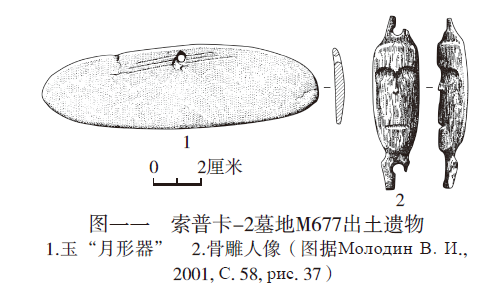

“月形器”在南西伯利亚及周边地区集中见于青铜时代早期,但其在该地区的出现可能更早。20世纪80年代,В.И.莫洛金领导的考古队在索普卡-2墓地M677中发现1件与“月形器”极为相似的遗物,由绿色闪石玉制成,呈椭圆形,片状,长约11.5、宽约3.5、厚约0.5厘米,共出的还有1件骨雕人像(图一一)。根据发掘者的意见,该器物出自乌斯季-塔尔塔斯文化(усть-тартасская культура)墓葬,年代在“公元前4千纪至前3千纪上半叶”[51],或“公元前5千纪末至前3千纪初”,属于早期的“月形器”[52]。若是如此,索普卡-2墓地M677中的这件玉器显然应该是同墓地内克罗多沃文化墓葬出土“月形器”的直接源头,也应该是其他地区与克罗多沃文化大致同时的奥季诺沃文化、萨穆希文化、奥库涅夫文化和格拉兹科沃文化“月形器”的源头。值得注意的是,索普卡-2墓地M677出土的“月形器”由绿色闪石玉制成,切尔诺瓦亚-8墓地8号冢M21出土的“月形器”由“仿玉”的白色大理石制成,而绿色和白色玉料很有可能产自贝加尔湖地区的玉矿[53]。同时,贝加尔地区目前所见的2件“月形器”均为闪石玉制品,这或许暗示了贝加尔地区很可能存在年代更早的“月形器”,以及“月形器”的贝加尔起源。

在南西伯利亚及周边地区以外的材料中,我们注意到,“月形器”与红山文化的勾云形玉器极为相似。首先,“月形器”与勾云形玉器形制相似。比如萨尔明斯基岬墓地M12、库尔马-11墓地M12出土的相对“复杂化”的“月形器”(图一二,1、3),与牛河梁遗址采集以及N1Z1M9出土的简化的勾云形玉器[54](图一二,2、4)相似。切尔诺瓦亚-8墓地4号冢M1中与1件熊犬齿坠饰、1件鸟喙、2件骨匕共出的石器,发掘者称为“兽形器”[55],在我们看来亦应为“月形器”(图一二,5),其外形不仅与哈民忙哈遗址F46出土的简化的勾云形玉器(图一二,8)相似[56],与前者共出的2件骨匕也与哈民忙哈F46出土的玉匕(图一二,6、7、9)相似。其次,“月形器”与勾云形玉器的伴出遗物相似。比如与“月形器”共出的璧、斧、人像均见于出土勾云形玉器的红山文化墓葬[57];与“月形器”共出的匕,虽不见与勾云形玉器共出,但常见于其他红山文化遗址[58]。再次,“月形器”与勾云形玉器的出土位置相似。比如“月形器”多出在墓主头部、胸部、腹部、手臂等位置,勾云形玉器亦是如此。更为重要的是,我们曾经指出,红山文化勾云形玉器表现的是倒挂的、抽象的双鸟或单鸟回首的造型,与原始萨满教的思想观念密切相关[59],这与“月形器”相符。

由此可见,“月形器”与红山文化勾云形器在形式和本质上都有共通性。索普卡-2墓地M677出土的“月形器”与红山文化勾云形玉器的年代大体相同,且根据邓聪等的研究,可能产自贝加尔地区的玉料在距今1万年前后开始在中国东北地区出现[60],并在距今5000年之前出现在牛河梁遗址[61]。不仅如此,以“中孔轴心旋截技术”为特征的格拉兹科沃文化白玉环,于距今5000年至4000年传播到了中国东北地区,并深入到了科尔沁沙地[62]。这说明贝加尔地区发达的玉文化,从新石器时代早期到新石器时代晚期一直在对中国东北包括辽西地区产生着影响。因此,如果贝加尔地区确实存在更早的“月形器”,那么其有可能就是索普卡-2墓地M677“月形器”和红山文化勾云形玉器共同的祖源,当然也就是南西伯利亚及周边地区青铜时代早期“月形器”的源头。

青铜时代早期之后,随着安德罗诺沃文化的强势东扩,以及奥库涅夫文化、萨穆希文化、卡拉科尔文化、奥季诺沃文化、克罗多沃文化等的终结,“月形器”在南西伯利亚及周边地区,特别是安德罗诺沃文化分布的米努辛斯克盆地及以西地区[63]消失(这或许表明了东西方人群在宗教信仰方面存在某些不同)。然而,与“月形器”有关的图像却在中国北方以及长江流域大体同时或稍晚的石峁文化和后石家河文化中有所体现。比如奥库涅夫文化和萨穆希文化中常见的由三个“月形器”构成的人面,与羊舌晋侯墓地出土的后石家河文化风格玉器[64]十分相似(图一三,1、2、5);奥库涅夫文化和萨穆希文化中相对简化的由一个或二个月形器构成的人面,与石峁文化[65]和后石家河文化[66]的相关发现相似(图一三,3、4、6、7)。

上举遗物在整体和细节上的相似性,说明它们存在毋庸置疑的联系。这种联系有可能体现了欧亚大陆东部古代文化拥有共同的、更加古老的文化基因。但在我们看来,也不排除公元前3千纪后半期或公元前2千纪初,南西伯利亚与中国北方乃至长江流域存在文化交流的可能性,因为此时正值塞伊玛-图尔宾诺式铜器在南西伯利亚兴起和向周边及更远地区大规模扩散[67]。比如中国北方和长江流域最为典型的塞伊玛-图尔宾诺式铜器——有铤铜矛[68],正是在这样的背景下出现的。

四、结语

“月形器”是南西伯利亚及周边地区青铜时代早期考古学文化中一种常见且较为特殊的遗物。根据形制、在墓葬中的出土位置以及伴出遗物,并结合饰有“月形器”的图像资料判断,其系悬挂在神服、神帽上的宗教法器。在萨满教当中,萨满往往身着华服以神鸟自居,并将禽鸟的模型悬挂在神服、神帽上以引神。同时,在一些原始萨满教题材的图像当中,所饰“月形器”又可以禽鸟替换。因此“月形器”应为禽鸟的模型,系原始萨满教中辅助“萨满”降神的法器。

“月形器”在南西伯利亚及周边地区集中见于青铜时代早期,但其在该地区的出现可能要早到公元前4千纪至公元前3千纪上半叶早期金属时代的乌斯季-塔尔塔斯文化时期。根据目前积累的考古材料推断,南西伯利亚及周边地区的“月形器”可能在公元前3千纪上半叶之前起源于贝加尔地区。青铜时代早期之后,“月形器”在南西伯利亚及周边地区消失不见,但在中国北方及长江流域的石峁文化、后石家河文化中出现了与之有关的图像。这说明两地古代文化存在共同的、更加古老的文化基因,或是发生过文化交流。 附记:本文是中国社会科学院“学者资助计划”(项目编号XQ2020003),中华文明探源研究整合课题(项目编号2020YFC1521608)、国家社会科学基金重点项目“青铜时代中国北方与欧亚草原东部地区的文化交流研究”(项目编号21AKG006)的阶段性成果。俄罗斯科学院物质文化史研究所A.B.玻利亚科夫(А.В.Поляков)提供了伊特科里-2墓地部分遗物的照片,谨致谢忱。

编 者 按:原文引自《考古》2022年第3期,注释从略,请核对原文!

文稿审核:包·苏那嘎

排版编辑:武 彬

呼和浩特市昭君文化研究会 | 中国民族学学会昭君文化研究分会

版权所有:呼和浩特市昭君文化研究会 |

蒙ICP备18002493号-1

|

蒙公网安备 15010202150472号

|

网站地图

|

网站建设

:

国风网络

蒙公网安备 15010202150472号

|

网站地图

|

网站建设

:

国风网络