发布时间:2020年4月13日 来源:三峡大学学报(人文社会科学版)

从出土文物探索汉匈和亲与草原丝绸之路关系

(武高明,呼和浩特市昭君博物院研究员,中国民族学学会昭君文化研究分会副会长。

包苏那嘎,呼和浩特市昭君博物院昭君文化研究中心研究人员。)

摘 要:据考古出土文物观察,汉与匈奴之间在政治、军事、经济与文化方面都存在着密切的联系。在历史的长河中,北方匈奴与中原汉朝之间既有碰撞角逐,也有和平友好的和亲,纵观汉匈关系“和亲政策”,在汉匈民族关系史上占有重要地位,同时在联系和融通草原丝绸之路中起到了重要作用。

关键词: 匈奴; 汉朝; 和亲; 草原丝绸之路

中图分类号:K 871. 41 文献标识码: A 文章编号:1672-6219(2020)02-0037-07

一

草原丝绸之路系指东起大兴安岭,西逾喀尔巴阡山脉的横贯欧亚大陆的一条草原文化交流和商贸通道。其主干线是由中原地区向北越过古阴山、燕山一带的长城沿线,西北穿越蒙古高原、南俄草原、中亚西北部,直达地中海北路的欧亚地区[1]。这条路是因早期游牧部落迁徙生产活动而形成的。江上波夫先生称:“是由骑马的游牧部落所控制的商业路线,这些游牧部落所居住的欧亚草原一直延伸到绿洲路线的北方”[2]179-189。它实际上是欧亚草原游牧民族的“文化传播之路”,是推动文明融汇创生之路。而游牧于欧亚草原中部蒙古高原地带的匈奴部族,则成为了连贯和畅通草原丝绸之路的主要推动力量。

近年来,随着匈奴考古学的深入展开,在匈奴人活动的中心区域①,发现了大量的中原汉式物质文化遗物。从目前有关匈奴墓葬的调查和发掘资料来看,这些遗物主要出土于今蒙古国诺彦乌拉匈奴墓葬、高勒毛都匈奴墓地和俄罗斯外贝加尔地区伊沃尔加城址和墓地。现就将草原丝绸之路的重要节点中发现的汉代匈奴遗存作一介绍。

二

1.蒙古国境内发现的匈奴遗存

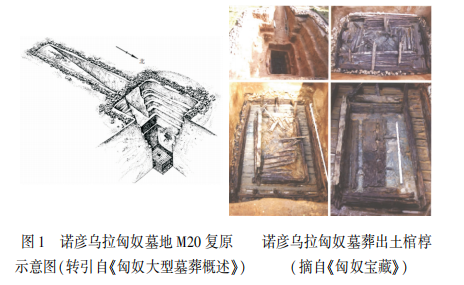

诺彦乌拉匈奴墓地[3],位于蒙古国中央省巴特孙布尔苏木境内。该墓葬主要分布在针叶松茂密的苏吉格图、吉日木图、呼吉日图等山谷间。墓葬形制为“甲”字形墓葬(图1)和圆形石碓墓两种类型②。根据该墓地M6出土的“建平五年九月”纪念铭文的漆耳杯和铜镜等随葬品,将墓葬年代推断为公元前一世纪至公元一世纪[4]。

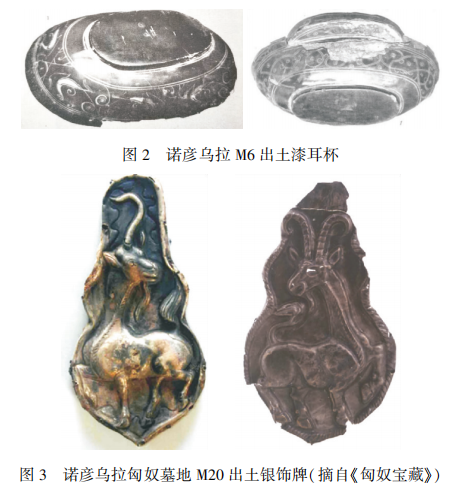

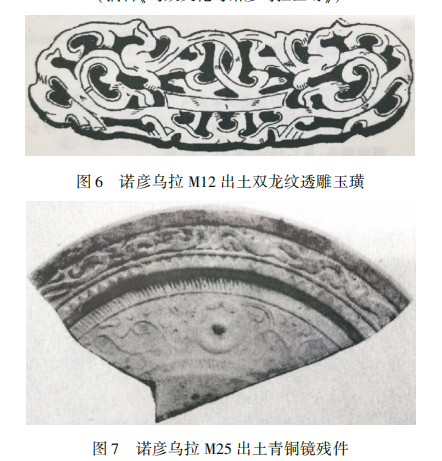

该墓出土了丰富的汉代中原地区的文化遗物。主要有丝织品、玉器、漆器、车马器、服饰品、生活用品、生产工具等。苏珠克图M25木棺外北侧回廊内出土汉式青铜盆残件,从现存情况看,肩部两侧饰有兽首衔环铺头,颈部饰一道弦纹。青铜灯出土于内外郭之间,呈鐎斗形,上部圆柱形灯盘,下端为钉形柱,三足。苏珠克图M9铁灯出土于墓室北部,豆形,倒置喇叭形圈足。苏珠克图M6内外郭回廊出土建平五年九37月铭文漆耳杯,外表髹黑漆(图2)。器物底部有铭文,据日本学者梅原末治先生释读:“建平五年九月工王潭经画工获嗇夫武省”③。苏珠克图M20出土银饰牌(图3),银鎏金。呈叶形,主体构图为一只浮雕侧面形象的山羊纹图案。呈行走状,头部长有山羊角,通体呈圆锥状,末端弯曲;头似马头,下颚有一缕山羊胡须,躯体似鹿,颈部细长,尾上扬。这件银饰牌制作精美,不仅具有极高的艺术价值,而且体现了墓主人特殊的社会地位。

苏珠克图M6、M20、M46出土车具,均为木制,M20出土的车厢,由藤条编织而成,髹红漆,属于典型的汉式车舆[5](图4)。M46出土车轮表面髹黑漆。苏珠克图M6出土了一批较为完整的纺织匈奴服饰,其中包括,丝织品衣裤、帽子等(图5)。 M6、M24出土护耳帽,正面呈“V”形,尖顶宽檐,两侧向下延伸至耳部。表面及护耳内侧用紫色丝绸裹覆,内衬黄褐色毛毡。护耳下有丝带,用于系结。外层裹覆丝绸,内衬丝绵。M6出土长袍,表面为红色丝绸。领口、衣襟、下摆及袖口等处缝貂皮。玉石器:苏珠克图M1、M6、M24等墓葬出土了较多的种类繁多的玉璜、玉璧、玉佩等玉佩饰。其中M12出土双龙纹透雕玉璜(图6)尤为引人注目,整体呈弓背形,透雕双龙纹,双龙对称,龙首相对,尾部纠结在一起,制作精巧,具有极高的艺术价值。日常用品:苏珠克图M25出土青铜镜残件(图7),为四乳禽兽纹镜。镜缘饰一周连续的“S”形纹和一周锯齿纹。该铜镜在中原地区流行的年代为西汉晚期至东汉早期[4]41。鲁金科在《匈奴文化与诺彦乌拉巨塚》一文中,对该墓地葬具详细讨论后推测,“当时的匈奴不仅有大量技艺高超的木匠,而且在制造棺椁时他们还使用统一、严格的工艺。这一切说明,为这些匈奴显 贵 制 造 葬 具 的 应 该 是 来 自 中 国 的 工匠。”[3]22-23

高勒毛都匈奴墓地[6],位于蒙古国后杭盖省呼尼河流域。考古工作者在海尔汗苏木境内的高勒毛都138号匈奴贵族墓地和位于温都尔乌兰苏木境内的高勒毛都2号墓地(图8)。集中发掘了M1、M20和M79三座大型墓葬,其中1号墓葬是目前所发现的最大的一座匈奴贵族墓。该墓群出土了产自中原地区的青铜镜、青铜盘、银质麒麟纹当卢、车马具及丝织品等珍贵遗物。据安纬先生考证,将墓葬年代推定为公元前1世纪至公元2世纪之间④。

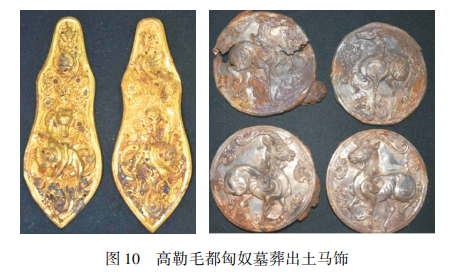

高勒毛都M1出土有云雷连弧纹铜镜残件(图9)。从残存的情况看,镜缘处饰有一周斜线纹,再向内有涡纹与双重三角纹组成的云雷纹,这类铜镜在东汉前期至东汉中晚期,中原地区较为流行,应是汉庭所赠之物[6]。当时匈奴人下葬时流行打碎铜镜,并将其中之一碎片置于墓中之俗。 M20出土一枚博局镜残件,年代约在新莽至东汉时期。安纬在《蒙古匈奴贵族墓地初步研究》一文中,推测该铜镜极有可能是由汉使出使匈奴时赠与匈奴贵族的。车马器配件,这类器物在匈奴各类墓葬遗存中都普遍流行。从高勒毛都M1和M20出土车马器情况来看,匈奴人在下葬时有把马车的部件由车体上拆卸下来置于椁上方的墓坑填土中的习俗。 M1出土一辆马车,其留存最重要的部分是车轮的主要结构及固定于木制车舆的铜配件。 M20出土两辆马车,从出土情况来看第二辆车舆保存的较为完整,包括有车厢、车盖、车轴、车轮、车辕、车衡、轭等零件。该墓还出土了形制各异、制作精美的银质或银鎏金的成套马具,包括有6件马面形当卢、8件动物纹装饰圆形饰牌等(图10)。当卢及圆形饰牌主体图案为一只独角兽,周缘饰有云纹。这种饰有带翼或无翼的马身、羚羊蹄、山羊角合体的神兽母题,与中原地区出土马具上的主体纹饰极其相似⑤。高勒毛都墓地出土玉觹、玉璧等(图11),都是中原地区较为流行的器型。

2.俄罗斯外贝加尔地区发现的匈奴遗存

伊沃尔加城址及墓地,位于布里亚特自治共和国境内的乌兰乌德市色楞格河左岸的台地上。在该城址东北400米处为伊沃尔加墓地,共发掘墓葬216座。39原报告依据出土的中原西汉时期的遗物,推定该城址和墓地的年代为,公元前2世纪至前1世纪⑥。

从伊沃尔加城址文化层中发现的陶器看,其个别陶器底部正中央有一方形戳印痕迹,在方框内填以形似汉字的印记或符号。据原报告作者达维多娃研究认为,这些陶器的器型和装饰工艺上与中原汉地出土的器型类似,匈奴人可能是受中国制陶工匠的影响而制成的。城址中发现了七枚铜镜残件,据残留在铜镜上的纹饰,可知该类铜镜在中原地区主要流行的年代为西汉中期。如星云纹铜镜、草叶纹铜镜、云雷连弧纹铜镜、凤鸟纹铜镜等[7]。汉式农具有铁镰刀、铁、铁犁、铁锸等与中原秦汉时期的同类器物极其相似。潘玲通过M34出土的一枚五铢钱的字迹来看,认为具有西汉武帝时期五铢钱的特征。

1941年,基塞列夫教授在苏联南西伯利亚贝加尔湖地区发现了汉代的中国建筑遗址。该遗址出土有“天子千秋万岁长乐未央”文字瓦当、铜兽环、环首铁刀、瓦罐残片等汉式遗物。周连宽先生在《苏联南西伯利亚所发现的中国式宫殿遗址》一文,判断苏联南西伯利亚地区阿巴坎市发现的宫殿遗址年代相当于王莽时期,是有中国工匠参与建造的。并且依据文献史料和考古资料认为该宫殿的主人很可能是昭君的长女伊墨居次云[8]。

三

自古以来,草原游牧部族与中原农耕民族之间一直有着密切的经济贸易和文化交流活动。秦汉之际,正值匈奴最为强盛之时,据《史记·匈奴列传》记载:“(匈奴)大破灭东胡王,西击走月氏,南并楼烦、白羊河南王,与汉关故河南塞。北服浑庾、屈射、丁零之国[11]。至汉文帝时期,冒顿单于“定楼兰、乌孙、呼揭及其旁二十六国,皆以为匈奴。诸引弓之民,并为一家。”⑦匈奴的势力伸向西域后,“皆役属匈奴,匈奴西边日逐王置僮仆都尉,使领西域,常居焉耆、危须、尉黎间,赋税诸国,取富给焉。”[9]3872至此匈奴完全控制了通往欧亚草原东西文化交流的商贸通道。这些地区发现的匈奴遗存中包含有多种来自中原两汉时期的文化因素,从另一侧面印证了汉文献史料当中记载的当时匈奴与中原地区有着密切的经济文化交流与往来的实情。

据史料记载,汉朝兴建之际,匈奴与汉朝之间长期存在着“冲突”与“和亲”交织并行。然而随着汉匈之间军事、经济势力的演变,“和亲”政策则成为了汉匈关系的重要手段。汉匈“和亲”之约始于汉高祖刘邦,之后汉朝历代皇帝均与匈奴明“和亲”约。如翦伯赞先生所言,“自汉高帝接受娄敬的建议与匈奴冒顿单于缔结和亲以后,他的继承人惠帝、文帝、景帝一贯的奉行这种和亲政策。”[10]汉匈之间的这种“和亲”关系,从欧亚草原丝绸之路沿线发现的匈奴考古遗存中得到了充分的反映。从匈奴墓葬和城址中发现的中原地区的铜镜、丝织品、漆器、车马器、建筑材料和日常生活用品等情况来看,汉朝奉行的“和亲”政策是汉匈关系的主旋律,在汉匈关系史上占有突出的地位。

据《史记·匈奴列传》记载:“高帝乃使刘敬奉宗室女公主为单于阏氏,岁奉匈奴絮缯酒米食物各有数,约为昆第以和亲。”[11]2895孝惠帝时,高后馈赠匈奴“御车二乘、马二驷、以奉常驾”[9]3755。匈奴老上单于初立,“孝文皇帝复遣宗室女公主为单于阏氏。初,匈奴好汉缯絮食物,中行说曰:‘匈奴人众不能当汉之一郡,然所以强之者,以衣食异,无仰於汉。今单于变俗好汉物,汉物不过什二,则匈奴尽归于汉矣。’”[11]2899。汉景帝时期,“孝景帝复与匈奴和亲,通关市,给遗匈奴,遣公主,如故约。今帝即位,明和亲约束,厚遇,通关市,饶给之。匈奴自单于以下皆亲汉,往来长城下。”[11]2904从文献资料看,汉朝与匈奴之民族交往方式多样,从汉高帝结和亲之约始至武帝元朔二年与匈奴绝和亲为止的半个世纪中,汉与匈奴,既有碰撞角逐,也有和平友好的和亲与互市。汉朝,即一方面以公主嫁给匈奴单于为阏氏;又岁奉匈奴黄金千金和一定数量的絮、缯、酒、米、食物。另一方面,互开关市,以关市的形式与匈奴交市,允许长城内外商贸交易。这期间虽有背约,但仍以和亲与互市往来为主。

史载,“匈奴绝和亲,攻当路塞,然匈奴贪,尚乐关市,嗜汉财物,汉亦尚关市不绝以中之”。纵观汉匈关系,“和亲政策”在汉匈关系史上有着突出地位。汉匈之间获取物品的主要途径表现为“馈赠”与“关市”两种形式交织并行,而这种形式则是通过“和亲”来实现。通过和亲与关市,汉匈之间长期存在着友好而频繁的政治、经济、文化往来,以至“匈奴自单于以下皆亲汉,往来长城下”的情景。到了汉元帝时期,历史上著名的“昭君出塞”和亲故事,汉匈这种友好的和亲与互市关系,在匈奴考古遗存中得到了充分的反映。从蒙古国匈奴贵族墓地出土丰富的汉代中原地区的文物证明,匈奴与汉朝的商贸交换是频繁的,而物品的种类和数量也丰富多样,其中包括丝织品、青铜器、漆器、车马具、玉石器及生活日常用品。如,汉元帝竟宁元年(前33年)呼韩邪单于来朝,汉庭“礼赐如初,加衣服锦帛絮,皆倍于黄龙时。”从诺彦乌拉、高勒毛都等匈奴贵族墓葬中出土的中原地区的遗物来看,更大40程度上体现了汉王朝岁奉形式“馈赠”匈奴单于及贵族的馈赠品。凡此表明,汉代中原地区的物品深受匈奴单于及贵族们的喜爱,这种通过和亲而进行的商贸往来,使得汉匈双方在物资交流上形成了相互依赖的关系。

诺彦乌拉苏珠克图M6、M20、M46和高勒毛都M1、M20出土了保存较为完整的中原汉式朱轮华毂、安车羽盖车乘,车马构件有车厢、车盖、车轴、车轮、车辕、轭、车衡、车軥首、祕齧等。安纬先生根据车辆装饰及车乘旁边的马具装饰,认为这三辆马车形式相近,均由青铜及铁器铸造,表现出与汉帝国所出者相同之铸造质量、工艺水平。从车体装饰漆和青铜零件来看,则多是源于汉式工艺的制造手法,漆是由中国引进。从其马具装饰和功能来看,这类车架应属轺车或安车的类型[6]83。汉典籍中多次提及汉庭馈赠匈奴单于及贵族车辆的记述。孝惠帝三年(前192年),高后馈赠匈奴冒顿单于“御车二乘、马二驷、以奉常驾。”[9]3755甘露三年(前51年),汉宣帝给呼韩邪单于,“赐以玺綬、冠带、衣裳、安车、具剑、黄金、锦绣、缯絮等。”[9]3798同传称,“黄龙元年(前49年),匈奴呼韩邪单于来朝,礼赐如初。”⑧这次汉庭给匈奴单于的礼物与汉宣帝甘露三年所赐礼物同,为“安车、驷马”等。汉元帝竟宁元年(前33年)呼韩邪单于来朝,汉庭“礼赐如初,加衣服锦帛絮,皆倍于黄龙时。由此可知,匈奴呼韩邪单于来朝,汉朝馈赠匈奴的礼物,从汉匈和亲伊始相比更是具备了礼制性内涵。并且这是从汉武帝元朔年间以来,汉匈约一个世纪的征战,呼韩邪的来朝是汉匈这种征战关系的转折点,也是匈奴第一位来汉朝的单于,汉朝经过商议后,最后决定以高于王侯的礼仪相待。到了汉成帝时期,匈奴单于复株累若鞮于河平四年(前25年),“遂入朝,加赐锦绣缯帛二万匹,絮二万斤,它如竟宁时。”可知,匈奴单于也得到了“安车、驷马”。通过这些记载可知,汉朝赐给匈奴单于的车乘是一种作为礼仪性的馈赠物(见表1)。这也在诺彦乌拉匈奴贵族墓葬和高勒毛都匈奴贵族墓葬出土的车乘零件得到反映。

从原报告记述的车辆出土时的情况来看,这些车辆陪葬时车的部件由车体上拆卸下来置于椁上方的墓坑填土中,没有使用过的痕迹,属于丧葬礼仪功能中身份地位的重要象征。高勒毛都出土车驾均无使用过的痕迹,以其仪式性的功能来考虑,这些华丽的车辆有可能不过是用于彰显墓主尊贵的身份。其象征意义远远超过实用功能[6](图12)。

另外发现产自中原地区的建筑材料、农具、玉器、丝织品和常见于蒙古国、外贝加尔、中亚等匈奴遗址出土的铜镜和漆器等遗物,这说明了匈奴与周边地区有着广泛交流。从匈奴墓葬出土大量的丝织品来看,其种类繁多,有锦绣、缯、絮、刺绣、绮、绢、帛等,这也是汉匈互通关市和汉庭馈赠给匈奴单于及贵族的主要物品。故日本学者称这种贸易为“绢马交易”,并认为,绢马交易在汉朝与匈奴、鲜卑之间一直被活跃的实施着,并且由于绢马交易的缘故,必定有数量惊人的丝绸外流至长城以北,进入骑马民族国家的领土,并且从那里进入了西方世界[2]179-189。而当时控制着草原丝绸之路的匈奴人则扮演了传播和推动商贸文化的重要角色。检索汉文史料,有关汉朝馈赠给匈奴的物品中衣物的记载颇多,据《史记·匈奴列传》记载:汉文帝六年,“汉与匈奴约为兄弟,所以遗单于甚厚,服绣袷绮衣、绣袷长襦、锦袷袍各一,比余一,黄金饰具带一,黄金胥纰,绣十匹,棉三十匹,赤绨、緑繒各四十匹。”[9]2897。汉宣帝甘露年间赐给匈奴呼韩邪单于的馈赠物更加丰富,“赐以冠带衣裳、黄金玺盭绶、玉具剑、佩刀、弓一张、矢四发、棨戟十、安车一乘、鞍勒一具、马十五匹、黄金二十斤、钱二十万、衣被七十七袭、锦绣绮毂杂帛八千匹、絮六千斤。”[9]3798由此可见,通过和亲汉代中原地区的丝织品大量输入匈奴境内,匈奴单于及贵族以着汉式服饰为荣。 “初,单于好汉缯絮食物”,这也在蒙古国诺彦乌拉、高勒毛都匈奴墓地发现的用华丽的丝绸缝制而成的衣物得到了证实。蒙古国匈奴墓葬出土丝织品上有龙凤等中原传41统的图案,尤其是“皇”、“仙境”、“颂唱万岁宜子孙”等汉字锦、龙纹绢都是汉代中原地区的优良产品[12]62。这些表明,当时匈奴人对中原汉代的丝织品的使用也是很普遍的,匈奴单于及贵族都身着汉代丝绸衣物。另外从蒙古国诺彦乌拉、高勒毛都及伊沃尔加城址和墓地中发现的青铜镜残件、青铜灯具、铁镰刀、铁、铁犁、铁锸、陶器等情况来看,都是中原汉地较为流行的遗物。

从匈奴单于及贵族墓地出土漆器情况来看,匈奴墓葬中普遍流行随葬汉式漆器的丧葬习俗。包括有漆耳杯、车厢、棺具等。 M5出土漆耳杯上有“建平五年蜀郡西工造乘舆”等汉字铭文。苏珠克图M6内外郭回廊出土建平五年九月铭文漆耳杯,平面呈椭圆形,口沿处饰有一周弦纹,腹部装饰凤鸟纹,双耳包有镀金铜箔,内髹红漆,外表髹黑漆。器物底部有铭文,据日本学者梅原末治先生释读:“建平五年九月工王潭经画工获嗇夫武省”③。类似的汉式石制耳杯在伊沃尔加城址中也有发现。铭文中出现的蜀郡,是个重要的制造漆器场所,西汉中期以后由汉朝廷直接控制,主要供宫廷使用,“乘舆”二字说明这些漆器为皇帝的御用品[12]62。诺彦乌拉M6出土的漆耳杯上所记“建平五年”为公元前2年,再结合《汉书·匈奴传》的记载,该漆耳杯的纪年铭文为匈奴乌珠留若鞮单于朝汉的前1年。由此乌恩岳斯图先生将其推断为匈奴乌珠留若鞮单于的陵冢[12]62。

从墓葬结构及棺椁制度来看,匈奴单于及贵族墓葬地表上建有土石混筑的方形封土台,并带有南向或东南方向的斜坡式墓道。封土台及墓道边框以石块围砌,墓室为长方形竖穴土坑墓,通长墓室内置落叶松原木筑成的棺椁。在棺椁底板上通常铺有毛毯;木棺内侧与棺椁之间的回廊侧壁装饰丝、布织物,其上或绣有翼飞狼形象;在棺外部覆以丝帛物,其上装饰包金四瓣形金叶片、带状形棺饰;木棺表面髹黑、红漆,如苏珠克图M1木棺表面有髹漆饰有凤鸟纹图案。可见,这种墓葬结构同西汉贵族木椁墓很相似,匈奴单于及贵族仿效了西汉前期的棺椁制度是毋庸置疑的[12]63。墓葬是反映一个民族的经济、文化生活等各个方面独特的空间缩影。匈奴墓葬形制及随葬木质棺椁、棺饰等都是反映匈奴单于及贵族崇尚汉代礼仪制度的重要实物佐证。

安纬在《蒙古匈奴贵族墓地初步研究》一文中,对蒙古国高勒毛都匈奴墓葬形制和随葬品放置位置的考察,推测“由成层且质量相对较轻的木板所组成的木椁盛纳一具多重组件组装而成的木棺,形成棺椁组成的综合体。由这样的结构装置所衍生出来的墓室隔间的布局及随葬品置放位置的规划,这似乎体现了汉人葬俗的影响。匈奴族将这些不论是在时间或空间上皆有相当差距的传统融会于一体,反映了蒙古地区诸多古老部族及阿尔泰、南西伯利亚、汉帝国等文化的影响。”[6]77凡此表明,汉代中原地区的物质文化不仅仅是对匈奴的物质方面产生了深刻影响,而且是深入到匈奴单于及贵族阶层社会生活的各个方面。

四

通过上述匈奴考古资料和文献史料的观察,我们可以得出如下几点认识。

第一,汉、匈之间通过和亲,使得汉代北边无事。据史料记载:“自今以来,汉与匈奴合为一家”,从此“边城晏闭,牛马布野,三世无犬吠之警,黎庶无干戈之役”。这为草原丝绸之路的畅通和中原汉庭与北方匈奴政权间的政治、经济、文化的频繁交流提供了稳定的社会环境。

第二,从草原丝绸之路重要节点发现的匈奴贵族墓葬出土器物观察,秦汉之际,生活在蒙古高原的匈奴人扮演着对草原丝绸之路商贸和东西文化传播的重要角色。匈奴的势力伸向西域后,完全控制了通往欧亚草原东西文化交流的商贸通道———草原丝绸之路。匈奴控制和统治西域的主要目的就是霸占商道,征其赋税[13]。从蒙古国诺彦乌拉、高勒毛都匈奴贵族墓葬出土的常见于南西伯利亚地区的琥珀珠或古希腊文化因素的马面饰、毛毯类织物,这些充分说明了匈奴与周缘地区民族的广泛的商贸交流。匈奴墓葬中所表现出的多重文化重叠的现象,或也多少反映了匈奴族在这些地区的交流中所扮演的角色[6]77。这种广泛的交流则进一步促进和活跃了草原丝绸之路。

第三,中原农耕文化与草原游牧文化的传播和交流是草原丝绸之路东西文化交流的重要内容之一。通过草原丝绸之路而来的外来文明与中原文明在匈奴之地汇聚、融合、升华,最终匈奴以兼容并蓄之势创造了具有浓郁的游牧特色的匈奴文化。通过观察匈奴单于及贵族墓地出土的汉代中原地区的遗物,尤其是苏珠克图M6内出土建平五年九月铭文漆耳杯、M24出土双龙纹玉璜、车乘、丝织品、青铜镜等情况来看,匈奴社会内部逐渐形成了崇尚汉代礼仪制度的社会风尚。又据《汉书·元帝纪》记载:“竟宁元年春正月,匈奴呼韩邪单于来朝,乡慕礼仪,复修朝贺之礼。”这段记载则进一步说明了匈奴单于向慕汉代礼仪文化的情况。充分体现了匈奴人的社会生活发生了深切的变化,同时也反映出汉匈双方在经济文化上的相42互依赖性。这种变化在中华文明的发展过程中发挥了重要的作用,从而奠定了中华多元一体格局的文化基础。

第四,通过和亲,匈奴人极大地拓展了草原丝绸之路。匈奴人的南下与西迁,实际上是将蒙古草原地带的草原丝绸之路进行了强有力的连缀与拓展[1]。与张骞打通西域进而形成的沙漠丝绸之路形成了欧亚草原两大重要的文化和商贸的交通要道。

注 释:

①司马迁《史记》卷一百十《匈奴列传》:“(匈奴)大破灭东胡王,西击走月氏,南并楼烦、白羊河南王,与汉关故河南塞,北服浑庾、屈射、丁零之国。”据同传称,“定楼兰、乌孙、呼揭及其旁二十六国,皆以为匈奴。”可见,在秦汉之际,匈奴以蒙古高原为中心建立了东尽大兴安岭,西逾葱岭,北迄贝加尔湖,南抵阴山的庞大的游牧政权。故此时匈奴最为强盛,遂匈奴南逾长城,侵扰汉朝边境,掳掠人畜。

②蒙古国考古学家策·道尔吉苏荣在《北匈奴》一书中称“甲”字形墓为“贵族墓”,圆形石碓墓称为“普通墓”。

③参见(日本)梅原末治《蒙古ノイン·ウラ發見の遺物》,《东洋文库论丛》第二十七册,1960年;林幹《匈奴墓葬简介》,《匈奴史论文选集(1919—1979)》,中华书局1983年版。

④参见(法国)安纬,奚芷芳《蒙古匈奴贵族墓地初步研究》,《考古学报》,2009年第1期;单月英《匈奴墓葬研究》一文中,根据高勒毛都M1出土的一件云雷连弧纹镜在中原地区流行的年代,将墓葬年代推断为公元二世纪初。

⑤参见济南市考古研究所、山东大学考古系等《山东章丘市洛庄汉墓陪葬坑的清理》,《考古》,2004年第8期。崔大庸《山东章丘洛庄汉墓出土的鎏金铜当卢》,《文物世界》,2002年第1期。广西壮族自治区文物工作队《广西西林县普驮铜鼓墓葬》,《文物》,1978年第9期。

⑥转引自潘玲《伊沃尔加城址和墓地及相关匈奴考古问题研究》,科学出版社2007年版。(达维多娃:《伊沃尔加城》,《苏联考古学》,1956年第XXV期。达维多娃:《伊沃尔加墓地》,1996年。潘玲先生依据伊沃尔加城址和墓地出土的汉式铜镜、五铢钱等将伊沃尔加城址和墓地的主体年代定为西汉中期至晚期。)

⑦参见司马迁《史记》卷一百十《匈奴列传》,中华书局2009年版第2889页。“其旁二十六国”,“二”系“三”之讹,应为三十六国,“三十六”并非实数,泛指塔里木盆地诸国。见余太山《匈奴、鲜卑与西域关系述考》,《西北民族研究》,1989年第1期;(日本)松田寿男著,陈俊谋译《古代天山的历史地理学研究》,中央民族学院出版社1987年版。

⑧对于黄龙年间赐给匈奴呼韩邪单于的礼物,除了“礼赐如初”之外,又加衣百一十袭,锦帛九千匹,絮八千斤。参见班固《汉书》卷九十四《匈奴传》,中华书局2010年版。

参考文献:

[1]陈永志.草原丝绸之路[J].内蒙古画报,2011(34).

[2]江上波夫.董耘,译,王晓琨,审校.丝绸之路与东亚文明[M]//丝绸之路考古(第3辑).北京:科学出版社,2019.

[3]С.И.鲁金科.匈奴文化与诺彦乌拉巨塚[M].孙危,译.马健,校注.北京:中华书局,2012.

[4]单月英.匈奴墓葬研究[J].考古学报,2009(1).

[5]王振铎.东汉车制复原研究[M].李强,整理补著.北京:科学出版社,1997.

[6]安纬,奚芷芳.蒙古匈奴贵族墓地初步研究[J].考古学报,2009(1).

[7]潘玲.伊沃尔加城址和墓地及相关匈奴考古问题研究[M].北京:科学出版社,2007.

[8]周连宽.苏联南西伯利亚所发现的中国式宫殿遗址[J].考古学报,1956(4).

[9]班固.汉书[M].北京:中华书局,2010.

[10]翦伯赞.翦伯赞历史论文选集[M].北京:人民出版社,1980.

[11]司马迁.史记[M].北京:中华书局,2009.

[12]乌恩岳斯图.略论匈奴玉器大的来源及相关问题[J].内蒙古文物考古,2004(1).[13]余太山.匈奴、鲜卑与西域关系考述[J].西北民族研究,1989(1).

排版编辑:包·苏那嘎

出品单位:昭君文化网

编者按,本文原载于《三峡大学学报(人文社会科学版) 》,2020年3月第42卷 第2期,引用请据原文。