刘涵川

“孤愤之君,生于沮泽之中,长于平野牛马之域,数至边境,愿游中国。陛下独立,孤愤独居。两主不乐,无以自虞,愿以所有,易其所无。”

这是惠帝三年匈奴单于写给吕后的一封信。信的内容并不复杂,但极尽轻佻和羞辱之意。吕后看后不禁勃然大怒,甚至要出兵攻打匈奴。但是与众臣商议权衡后,吕后最终放弃了出兵的想法,转而以低姿态回信道“单于不忘弊邑,赐之以书,弊邑恐惧。退而自图,年老气衰,发齿堕落,行步失度,单于过听,不足以自污。弊邑无罪,宜在见赦。窃有御车二乘,马二驷,以奉常驾。”此后,吕后除了向单于送去大量财物外,还从宗室中选拔了一名女子作为公主嫁给单于。

(一)何为匈奴?

在中国史书中, “匈奴”一词最早见于《逸周书》(据罗家湘先生考证,成书于战国早期)所载的“正北空同、大夏、莎车、姑他、旦略、貌胡、戎翟、匈奴、楼烦、月氏……”。余太山先生称这段记载为战国时北方游牧部族的总名单,其中“胡”也指生活在中国北方的草原部族。

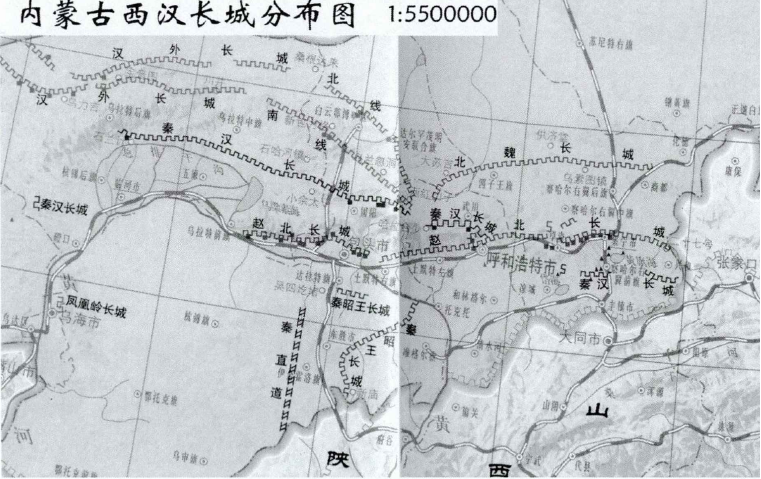

战国时,与燕、赵、秦三国有摩擦的胡人不限于匈奴。实际上,燕国击破东胡、赵国击败林胡和楼烦、秦国灭掉义渠后,燕赵秦三国才与匈奴直接接壤,才筑长城以御匈奴。赵国名将李牧曾破杀匈奴十余万骑,令其不敢近赵边城。李牧死后,秦加快吞并六国的步伐;六国也疲于应对战事,已无暇顾及匈奴。在这十余年间,匈奴获得了休养生息的机会,元气得以恢复。按照《资治通鉴》的说法,“及战国末年而匈奴始大”。

秦朝建立后,匈奴已成为秦帝国北方的主要威胁。为了应对匈奴,秦始皇派蒙恬率军出征并修筑长城。这些措施起到了效果,曾迫使匈奴北徙。公元前209年,冒顿单于杀头曼单于自立,建立起匈奴帝国,主动对周围部族发起战争。《史记·匈奴列传》载:“大破灭东胡王…西击走月氏,南并楼烦、白羊河南王。悉复收秦所使蒙恬所夺匈奴地者,与汉关故河南塞,至朝那、肤施,遂侵燕、代”。趁着刘邦、项羽交战的空隙,冒顿单于将匈奴的疆域扩展至东接秽貉、朝鲜,西至月氏、氐、羌,南部直逼长城一线,最远可以延伸到长安附近,最北部到达外贝加尔,匈奴迎来了最强盛的时期!

和秦始皇一样,称帝后的刘邦(公元前202年)也意识到了匈奴的威胁。在汉高祖七年(公元前200年)时他亲征匈奴,却被匈奴围于白登整整七日;幸好匈奴主动解围一角,他才得以脱困。因为在武力上难以战胜匈奴,刘邦最终听取了刘敬和亲的策略,通过缔结姻亲和馈赠财物来保障边境安宁。这套和亲政策一直沿用到武帝初期。事实证明,虽然和亲政策让汉匈关系没有进一步恶化,但匈奴没有收敛南下劫掠的行为,仍然时常侵扰燕、代两地。此外,汉初还有多名重要将领投靠匈奴,如韩王信、陈豨、卢绾。按照《史记》的说法,他们投敌的原因大多因为陷入围困而招致了高祖的猜忌,或者受到了降将的劝说。

惠帝和吕后时,匈奴沿用了他们的一贯政策,一边遣使维持表面和平,一边南下侵扰边民。还曾修书给吕后,书信中言辞傲慢,极尽侮辱之意。面对匈奴的种种挑衅和试探,惠帝和吕后迫于局势,最终选择了隐忍不发,继续实行高祖的和亲政策。

文帝登基后,汉匈双方曾就匈奴右贤王侵河南地(指河套以南地区,非今河南省)展开交涉。冒顿自称“天所立匈奴大单于”,责问汉边吏“侵辱”右贤王一事,并威胁要与汉朝“绝二主之约,离昆弟之亲”;他还在信中宣称已定西域,彰显自己的强大。面对这次威胁,汉廷群臣还是主张避其锋芒,继续用和亲的手段缓和关系。文帝最终采纳了这一建议,于公元前174年向冒顿去信,表明不要深究右贤王之意,并借单于征伐各国有功之名,赠予了单于许多贵重礼物。同年,冒顿单于去世,其子稽粥继位单于,基本维持了汉匈之间的关系。

文帝在位时,共与匈奴三代单于有所交涉,且每代单于都曾大举入侵汉地。《史记》记载了文帝时匈奴两次深入内地的战事,一次是文帝十四年,匈奴烧回中宫,离长安不过三百余里;第二次是军臣单于继位不久,“胡骑入代句注边,烽火通于甘泉、长安”。朝臣也曾就抵御匈奴上疏,但始终没有脱离和亲和赠物的框架。

公元前135年匈奴控制范围

(来源:https://spooksrus.tripod.com/barbarians/xiongnu.html)

(二)“匈奴”消失于史书典

汉匈争锋的转折发生在武帝一朝。汉武帝刚登基时依旧遵循汉匈交往的旧制,但此时双方实力已悄然转变:匈奴内部不再像冒顿单于时期那样团结,许多匈奴贵族降汉;侵扰边民的匈奴规模也逐年减小;汉朝则经过五十余年的休养生息,人口增长,国力殷实,且善战的良将频出。

公元前133年,武帝在马邑(今山西省朔州市)实施了一次伏击匈奴的战役,可惜没有成功。但此事之后,汉匈和亲一事就此断绝,双方的军事冲突日渐频繁。此后十几年间,在上谷、云中、代、雁门、渔阳等地,双方多有摩擦;元朔二年(公元前127年),汉朝收复河南地,筑朔方;元狩二年(公元前121年),汉收复河西,设武威、酒泉郡。

公元前119年爆发的漠北之战是汉匈冲突的转折点。汉军分东西两路,由卫青和霍去病分别统帅,向漠北进发。卫青部出定襄(今内蒙古和林格尔西北)后,令李广、赵食其从东路迂回策应;自己则率军穿越大漠,与单于本部正面交锋,将匈奴驱赶至颜山(今蒙古国杭爱山南面的一支)赵信城,共歼敌一万九千余人。霍去病部出代(今河北蔚县东北),同右北平郡(今内蒙古宁城西南)太守路博德部会师。在寻找匈奴主力的过程中,消灭匈奴左贤王部主力七万余人,追击匈奴至狼居胥山与姑衍山,分祭天地,临翰海(北海)而还。汉军在漠北之战中取得大胜,“封狼居胥”,而匈奴人唱着“亡我祁连山,使我六畜不蕃息;失我焉支山,使我嫁妇无颜色”仓皇北逃。

内蒙古地区长城分布图

(来源:国家文物局主编《中国文物地图集·内蒙古自治区分册(上)2003年版,第64-65页)

此后的匈奴,虽然实力远不能和汉朝抗衡,但并不愿意就此向汉朝臣服,仍时不时在边境劫掠,还想控制西域诸国,同汉军多番争夺西域。公元前101年,随着李广利破大宛,西域诸国多亲汉,匈奴更加孤立。

匈奴是游牧民族,生活和作战都离不开牲畜,一旦失去对土地的控制,其经济、军事实力都将大打折扣。经历了汉军在河西、漠北、西域多方面的打击后,匈奴的生存空间大大压缩。除了失去土地,匈奴还遭到了连绵的天灾,其生活雪上加霜。从儿单于到虚闾权渠单于时期(公元前105-公元前60年),史书多次记载匈奴遭受的雪灾和饥荒,最严重时他们损失了十之六七的牲畜。

力量式微就会产生异心和分裂。虚闾权渠单于在位时,匈奴内部已有分裂的迹象。他死后,颛渠阏氏(单于妃子)与都隆奇不顾继承顺序,改立握衍朐鞮单于。原本继位的稽侯珊也在几年后称呼韩邪单于,逼死了握衍朐鞮单于,但随后又被都隆奇所立新单于屠耆单于击败逃走。屠耆单于手下的三位王将,相继自立为单于,分别称呼揭单于、车犁单于、乌藉单于, “五单于争立”就此形成。这种局面并没有持续太久,不久,乌藉、呼揭去单于号,共辅车犁单于。后经过战争,屠耆单于兵败自杀,车犁单于率部归降呼韩邪单于。呼韩邪单于的统一局面没有持续太久,不久匈奴又经历了一次分裂,最终只剩呼韩邪单于和郅支单于两支。因为呼韩邪单于的领地更靠近西汉,也称南匈奴;郅支单于一支则称北匈奴。

公元前53年,呼韩邪单于有意归汉,后至甘泉宫谒汉宣帝,被安置在光禄塞(昆都仑沟后口子)。因为汉朝和南匈奴联手,北匈奴一度西迁。公元前36年,甘延寿与陈汤共同诛灭了郅支单于,并留下了“犯强汉者,虽远必诛”的豪言壮语;匈奴重新统一于呼韩邪单于麾下。

呼韩邪单于死后,继任的单于继续遣使入朝觐见汉帝;汉朝每次也给予丰厚的财物。除了单于来朝,许多匈奴贵人和他们的家眷也来朝,所图不外是汉朝丰厚的赏赐。基于这样的经济和政治环境,汉匈关系在宣帝至哀帝时期可以用融洽来形容,偶有的分歧在书信往来中便可化解,不必诉诸武力。

新莽时,匈奴上层不满王莽干涉匈奴内部事务。乌珠留单于得知王莽用财物分化单于兄弟一事后,不再承认新莽政权,并对其宣战。公元13年,乌珠留单于去世,继承者的确立受内部贵族的角力和外部王莽政权的干涉,矛盾频出,再次引起了匈奴的分裂。这次分裂后,南、北匈奴再也没有统一。

公元48年,南匈奴呼韩邪单于比(比为名字,上任呼韩邪单于之孙,乌珠留单于之子,承袭祖父称号)率部归汉称臣,被安置在河套地区,后迁于今准格尔旗地区与神木地区。迁居内地的南匈奴最终在民族融合的大浪潮中逐渐销声匿迹。在安抚南匈奴后,东汉改变从前的消极防御政策,积极向北匈奴发起了进攻。随着班超安定西域各国和胡汉联盟建成,北匈奴彻底失去了与东汉一争高低的力量。公元160年左右,北匈奴西迁到锡尔河流域的康居国,此后它的命运因为史料缺失便不得而知了。虽然目前没有明确证据表明西迁北匈奴和日后击溃罗马的匈人帝国有关,但二者之间存在联系却是中外学者的共识。

(三)消失的匈奴遗址

从目前的考古发现来看,匈奴遗址在北方多省均有发现,集中分布在内蒙古、陕西、宁夏三地。在阴山一带发现了春秋战国时期的早期匈奴遗址。在桃红巴拉墓群,长方形竖穴土坑墓横排成列,死者均头向北,随葬品仅有随身用具和装饰品,地表无封土之类的痕迹。出土的铜短剑、铜鹤嘴斧、小铜锤以及铜马具等,都呈现出早期匈奴遗物的风格。在装饰品中,多见铜环状带扣、铜环饰和动物形铜牌饰,而且经常成组出土。

早期匈奴遗址判定没有准确的依据。人们根据武器、陶器确定了遗址的大致年代,随后结合史书记载和地理考察来论证在那时那地生活的族属为匈奴,最后验证这些是否符合匈奴的文化特征。

战国时期的匈奴遗址基本分布于今内蒙古自治区,见于杭锦旗、凉城县、和林格尔、阿鲁柴登等地。这些遗址出土了非常多造型精美、风格突出的金银器。在内蒙古南部匈奴遗物分布十分广泛,品质也较为优良;遗憾的是,其中相当部分来自征集或者大水冲刷暴露出土,缺乏背景信息。我们只能结合文献推测,战国早期匈奴在这一地区频繁的活动,可能给秦、赵两国的边境带来不小的压力。到了战国中晚期,这一地区成为秦、赵两国与匈奴争锋的前线。随着两国军事扩张和长城北移,这一地区的匈奴遗址数量锐减。

阿鲁柴登出土黄金鹰形冠

(来源:上一图来自内蒙古博物院官方网站,上二图来自田广金,郭素新《内蒙古阿鲁柴登发现的匈奴遗物》,载于《考古》1980年04期第334页)

从遗址来看,从战国中晚期开始一直到西汉末年,在中国北方几乎寻不到匈奴的身影,零星发现的含有匈奴文化因素的遗址也是混杂的,无法分辨是否属于真正的匈奴人。这与我们所知的历史是冲突的。从战国末年到汉武帝收复河西之前,是匈奴发展最为鼎盛的时期,几乎每代单于都曾对汉发动过大规模战事,侵略燕、代,袭扰边境更是家常便饭。为什么没有发现匈奴遗址呢?

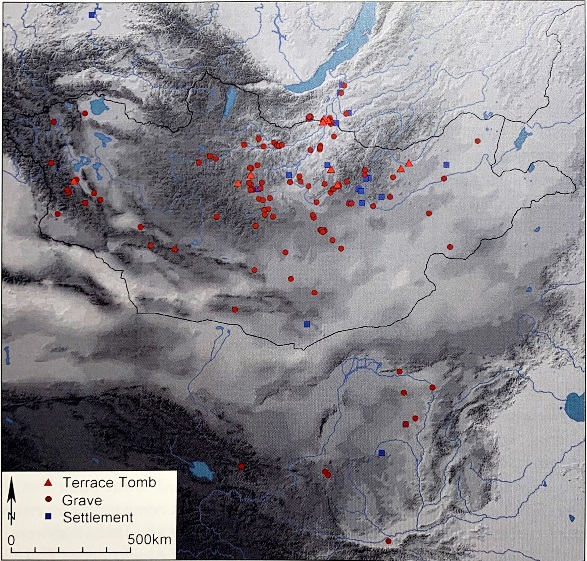

这里存在几种可能性:匈奴在冒顿单于时期较为迅速地完成了领地扩张。面对扩张后辽阔的土地,作为游牧民族匈奴是否有能力巩固占有的领土?巩固领土的行为是否是游牧民族惯常的统治措施?从学者整理的分布图来看,匈奴遗址在今蒙古国境内中北部(单于王庭大致所在)高度集中,而在更大地理范围内呈零星分布,靠近边缘的地带则分布更少,那么是否因为在非中心区原本就少人居住,所以才难以发现明确的匈奴遗址?

匈奴遗址示意图

(Lastest compilation of Xiongnu period sites by TS.Törbat and B.Miller.来源:Brosseder, U. & Miller, B. K. (eds) Xiongnu Archaeology: Multidisciplinary Perspectives of the First Steppe Empire in Inner Asia (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Univ., 2011,page24).

另外,秦、汉两朝最初没能在武力上彻底战胜匈奴,而采取修筑长城抵御的一个重要原因,是匈奴军队的机动性更强。换言之,携带大量辎重的汉族军队很难追得上迅速灵活的匈奴骑兵;在战争不利于匈奴时,他们会迅速撤退;而汉族军队行动迟缓,难以有效追击。这从侧面证明了匈奴人生活的流动性,没有常驻设施可能是对自己的一种保护。

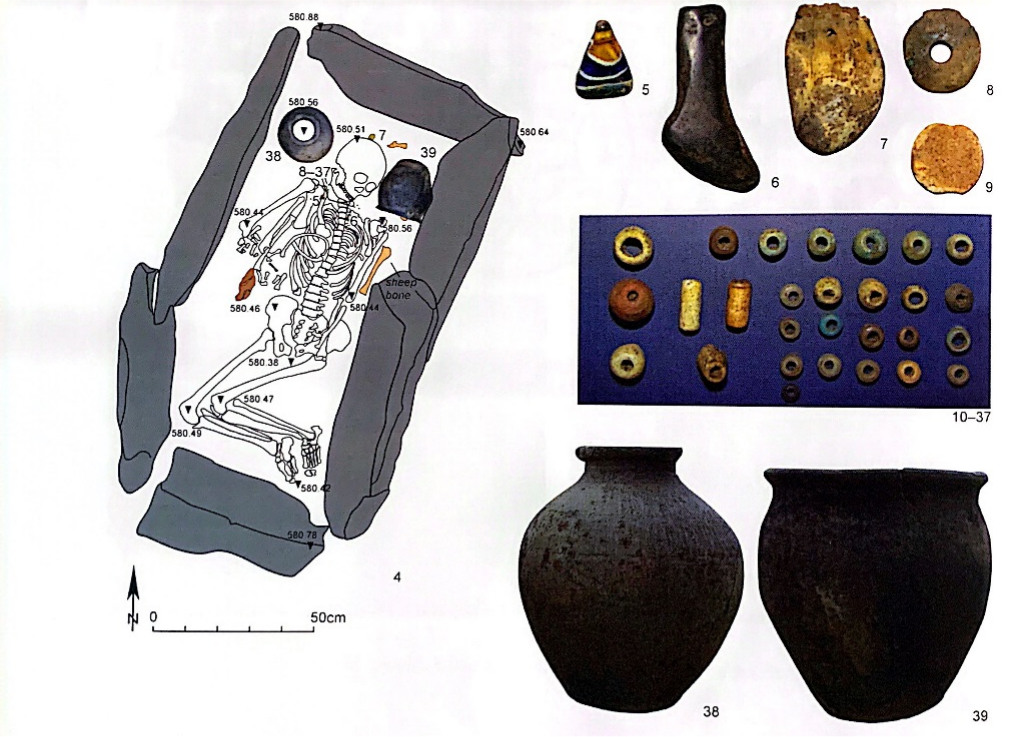

要寻找西汉时期匈奴的踪迹,必须将视线移向更远的北方。位于吉达河流域的德列斯图伊墓地(Дэрестуй)年代与西汉早中期相当,墓葬形制已与早期匈奴联盟遗址相去甚远,可能吸收了周围草原民族的文化因素。墓葬出现了明显的分等级和分区现象;地表出现了圆形或方形封堆。棺椁数量随着身份等级发生变化,材质有石质、木质两种。墓室北侧放置马、牛、羊等牺牲的头骨或肢骨,墓内随葬日用陶器、武器、珠饰、带扣等。大墓周围通常环绕较小的丛葬墓。

图瓦Terezin 9号墓平面图及随葬品

(来源:Brosseder, U. & Miller, B. K. (eds) Xiongnu Archaeology: Multidisciplinary Perspectives of the First Steppe Empire in Inner Asia (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Univ., 2011,page 532).

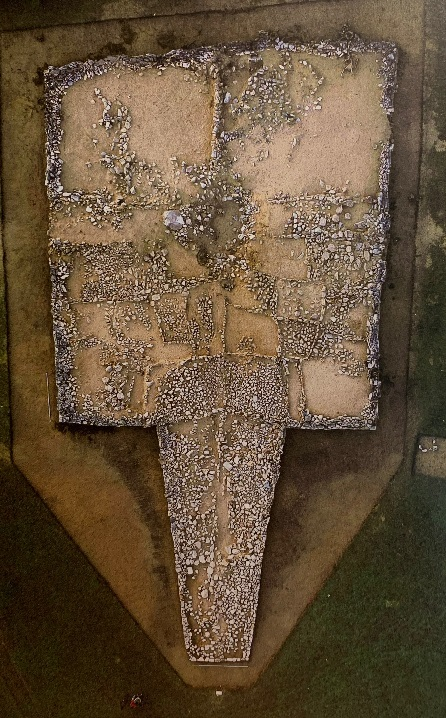

西汉后期更是出现了以查拉姆墓地(Царам)、伊里莫瓦墓地(Ильмовая)为代表的“甲”字形大墓,封堆和积石的规模也较之前更大,封堆边长达32米,梯形墓道将近20米。在中小型匈奴墓地如纳依玛·托勒郭依(Наима толгой)发现的圆形石堆墓,封堆规模达到了4-13米。“甲”字形大墓彼此距离较远,在这些大墓周围分布有丛葬墓。丛葬墓的规格、随葬品丰富程度、丛葬者年龄自南向北、自东向西逐渐增加。“甲”字形大墓出土了较多的汉式车马器、漆器、玉器、铜镜等,牺牲情况则与早期墓葬一致。

高勒毛都2号墓地M189发掘现场图

(来源:河南省文物考古研究院,洛阳市文物考古研究院,蒙古国乌兰巴托大学考古系编.《龙出漠北显华章》2020年版第58、74页)

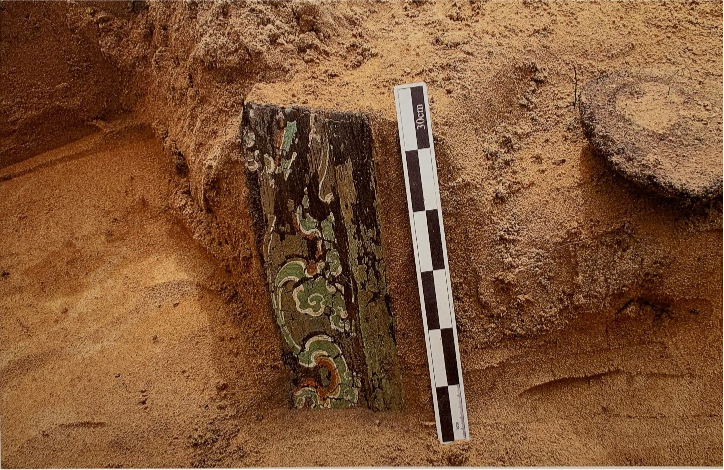

高勒毛都2号墓地M10 马车彩绘

(来源:河南省文物考古研究院,洛阳市文物考古研究院,蒙古国乌兰巴托大学考古系编.《龙出漠北显华章》2020年版第172页)

当匈奴遗址再次出现在中国北方时已经是东汉时期了。南匈奴内迁以后,汉朝统治者选择在上郡的长城沿线,在神木、榆林、靖边等地安置他们。史书称他们为“保塞蛮夷”,其职责就是帮助汉朝防御其他北方草原民族,同时又受到边境汉朝军队的监管。这时的匈奴遗址因为与中原葬俗的结合已经很难辨别了,目前判定南匈奴遗址的依据基本是出土官印这种性质明确的遗物和人骨的体质人类学鉴定。

青海大通上孙家寨遗址出土匈奴铜印

(官印文字为“汉匈奴归义亲汉长”,图片来自中国国家博物馆官方网站)

陕西神木大保当遗址是典型的南匈奴遗址,分为城址和墓葬两部分。在已发掘的29座墓葬中,26座为长斜坡墓道砖室墓,16座墓葬出土画像石;高级贵族墓葬更是模仿战国时期高等级的竖穴木椁墓。从葬俗来看,单人葬传统消失,家族墓地、合葬等汉式的埋葬方式出现;生活器具除了传统匈奴特有的陶罐之外,更多的是象征钟鸣鼎食的盘、杯等物。

大保当M23墓室外部

(来源:王炜林,邢福来等人《陕西神木大保当第11号、第23号汉画像石墓发掘简报》,载于《文物》1997年09期第30页)

大保当M11墓门左、右门柱画像石

(来源:岳敏静.《陕北神木大保当M11画像石赏鉴》,载于《文物天地》2019年10期第13页)

神木大保当的居民就是当时万千南匈奴的缩影,草原文化传统在汉文化的冲击下走向衰弱,甚至消亡。南迁的匈奴人最终适应了长城以内的农耕生活,解下了腰间的牌饰,系起了带钩,逐渐丧失了其游牧民族的特征。

参考文献

[1](汉)司马迁撰;(宋)裴骃集解,(唐)司马贞索隐,(唐)张守节,正义顾,颉刚领衔点校;赵生群主持修订. 史记 修订本 平装本 全10册 名家印章本[M]. 北京:中华书局, 2014.08.

[2]陈序经著.匈奴史稿[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2007.08.

[3]余太山主编,马健著. 匈奴葬仪的考古学探索 兼论欧亚草原东部文化交流[M]. 兰州:兰州大学出版社, 2011.07.

编 者 按:原文引自《世界考古》,如需引用请核对原文!

文稿审核:包·苏那嘎

排版编辑:武 彬