阎盛国

[摘要]1981年在敦煌酥油土汉代烽隧遗址出土的木简,内容主要有诏书、律令、檄书、日常屯戍簿册、字书、兵书、历书、私人书启以及其他杂简。其中发现的“击匈奴降者赏令”数简引起了专家和学者的关注。笔者参照“赏格”的定义,结合历史文献和当时时代背景考察“击匈奴降者赏令”,认为实质上可以认定“击匈奴降者赏令”是一则具有早期形态的招降赏格。此外,在日本学者大庭脩“击匈奴降者赏令”研究成果的基础上作进一步的分析,发现他的观点中有一些根本用史实无法解释的疑点,再结合汉初刘邦颁布的特殊政策,可以推证“击匈奴降者赏令”应是刘邦在白登山之围后所颁布的招降匈奴的律令,而不是普遍所认为的该律令是产生在汉武帝时期。

[关键词]击匈奴降者赏令;招降赏格;刘邦;颁布时间

[中图分类号] K234.1 [文献标志码] A

[文章编号] 1001-5744(2010)03-0087-05

1981年在敦煌酥油土汉代烽隧遗址出土的木简,内容主要有诏书、律令、檄书、日常屯戍簿册、字书、兵书、历书、私人书启以及其他杂简。其中发现的“击匈奴降者赏令”数简引起了专家和学者的关注。此后,诸多学者对其产生的时间进行了专门的研究。学者普遍认为“击匈奴降者赏令”产生在汉武帝时期。譬如,日本学者大庭脩先生在《汉简研究》一书中认为,“击匈奴降者赏令”产生在汉武帝元狩二年(公元前121年)[1]。朱绍侯先生也认为,“击匈奴降者赏令”是汉武帝时期的律令[2]。可是,根据历史文献和当时的时代背景分析的结果却表明,上述结论有商榷的必要。因此不揣愚陋,以另一种观点就教于方家。

一、木简“击匈奴降者赏令”的真实面目

《敦煌酥油土汉代烽隧遗址出土的木简》中收入“击匈奴降者赏令”,简文依序排列如下:

击匈奴降者赏令(D38:3)

□者众八千人以上封列侯邑二千石赐黄金五百(D38:4)

二百户五百骑以上赐爵少上造黄金五十斤食邑百户百骑(D38:7A)

二百户五百骑以上赐爵少上造黄金五十斤食邑五百□八□八(D38:7B)[3]

鉴于“击匈奴降者赏令”为主题的简文中有“□者众八千人以上封列侯邑二千石赐黄金五百”,类似于楚汉战争时期刘邦颁布的招降诸侯军将领的律令,“诸将以万人若以一郡降者,封万户”[4],也类似于吴王刘濞在反书之中所宣称的招降诸侯王及其将领的律令,“能斩捕大将者,赐金五千斤,封万户;列将,三千斤,封五千户;裨将,二千斤,封二千户;二千石,千斤,封千户;千石,五百斤,封五百户;皆为列侯。以军若城邑降者,卒万人,邑万户,如得大将;人户五千,如得列将;人户三千,如得裨将;人户千,如得二千石;其小吏皆以差次受爵金”[5]。因而“□者众八千人以上封列侯邑二千石赐黄金五百”之中的残损简文“□”,应释读为“降”字,这样既合乎规范,也合乎“击匈奴降者赏令”的内容主旨。

“击匈奴降者赏令”律令标题“击匈奴降者赏令”理应释读为:击匈奴,降者赏令。它是关于赏赐匈奴投降人员的律令,而制定这个律令的实际目的是劝诱匈奴人投降。有的学者把“击匈奴降者赏令”理解为收降匈奴人的律令,这显然不太符合情理。这是因为在释读“□者众八千人以上封列侯邑二千石赐黄金五百”时,忽视“者”字的存在,因而变成“□众八千人以上封列侯邑二千石赐黄金五百”,彻底置换了执行动作行为的不同主体。

就木简内容来看,“击匈奴降者赏令”更合乎赏格的规范。赏格是指“悬赏所定的等差、标准”[6]。汉代使用赏格不乏其例。西汉宣帝时期赵充国明确提出购捕羌族豪杰的赏格,“斩大豪有罪者一人,赐钱四十万,中豪十五万,下豪二万,大男三千,女子及老小千钱,又以其所捕妻子财物尽与之”[7]。东汉顺帝时期,九江都尉滕抚也曾使用过赏格,“广开赏募,钱、邑各有差”[8]。“击匈奴降者赏令”是一则赏格,而且是一则具有早期形态的招降赏格。招降赏格是指一种以体现对招降目标的分层激励和奖赏为内容的赏格。招降赏格体现的一个根本原则是要做到区别对待降者。

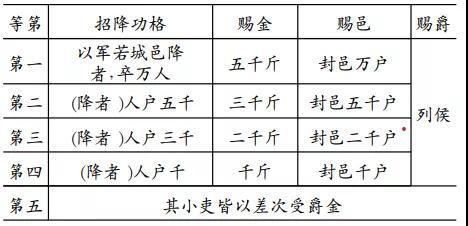

由于木简残缺,只有进一步比较与推理,才能看清楚“击匈奴降者赏令”的真实面目。为了更好地理解“击匈奴降者赏令”是一则招降赏格,现在通过列表的方式来参照考察上文中提到的吴王刘濞使用的招降赏格。

显然,吴王刘濞的招降赏格体现出一个鲜明的特征:率领投降的降者数目越大,受到的赏赐就越丰厚,而且呈层层下降之趋势。有了这种具体感知之后,现在来进一步研究大庭脩先生的研究成果。大庭脩先生对“击匈奴降者赏令”释读与补缀很有水平,它有助于进一步看清“击匈奴降者赏令”这则招降赏格的大致概貌。此处需要提示的是,大庭脩先生在释读和补缀“击匈奴降者赏令”内容时,同样也忽略“者”字的存在。

□众八千人以上,封列侯,邑二千石(户之误记),赐黄金五百(斤),五百骑以上,赐爵少上造,食邑百户,黄金五十斤百骑(以上)[9]

此外,大庭脩先生在《汉简研究》一书中重新对“击匈奴降者赏令”作了整理排列:

34击匈奴降者赏令(81D38·3)1357

35□者众八千人以上封列侯邑二千石赐黄金五百(81D38·4)1358

36取故君长以为君长皆令长其众赐众如隧长其斩□(81D38·5)1359

37□□赋二千石□诣□□言及武功者赐爵共分采邑(81D38·6)1360

38二百户五百骑以上赐爵少上造黄金五十斤食邑百户百骑(81D38·7A)1361A[10]

结合大庭脩先生的释文与排序,那么现在就可以通过表格直观考察“击匈奴降者赏令”这则招降赏格。

所以,基本上就可以看出这个招降赏格的大致轮廓了。所率降者的数量愈多,赏赐就愈加丰厚。然后是逐次递减。只可惜的是,残损的简文不能提供更为清楚的信息,但是,这也基本上可以看清它美丽面纱之下掩盖的真实面目。

大庭脩先生并具体说明了这一法令产生的时间,“击匈奴降者赏令”(简34)产生于何时?由于军法中没有这方面的内容,所以当然是作为令追加发布的。从内容上看,不能认为其时汉势力弱于匈奴,因此当产生于匈奴与汉势力发生逆转以后。如此看来,元狩二年(公元前121年)秋,匈奴浑邪王率众四万来降,汉为此设置五属国时期,很有可能就是该令产生的年代。简36应是对属国组织的说明[11]。单单从“击匈奴降者赏令”内容上看,根本无法证明当时汉势力比匈奴强大,这可以说大庭脩先生某种程度上错误地设定律令的时空背景。何况,“属国”这一特别行政组织涵盖时期长,不独是汉武帝时代所独有。仅靠主观臆断上的“强弱”与“属国”来推断其产生时间很难站得住脚。下面具体剖析一下大庭脩先生“击匈奴降者赏令”研究成果中的一些疑点,说明其“击匈奴降者赏令”产生的时间这个论断难以成立。

二、大庭脩“击匈奴降者赏令”研究成果中的疑点分析

假定大庭脩先生所言成立,那么下面的事实则大庭脩先生无法自圆其说:“汉兴,匈奴数为边害,故设金爵之赏以待降者。”[12]这则史实也是笔者对上述观点提出异议的主要证据之一。这则史料完整来源如下:

河平元年,单于遣右皋林王伊邪莫演等奉献朝正月。既罢,遣使者送至蒱反。伊邪莫演言:“欲降。即不受我,我自杀,终不敢还归。”使者以闻,下公卿议。议者或言宜如故事,受其降。光禄大夫谷永、议郎杜钦以为“汉兴,匈奴数为边害,故设金爵之赏以待降者。今单于诎体称臣,列为北藩,遣使朝贺,无有二心,汉家接之,宜异于往时。今既享单于聘贡之质,而更受其逋逃之臣,是贪一夫之得而失一国之心,拥有罪之臣而绝慕义之君也。假令单于初立,欲委身中国,未知利害,私使伊邪莫演诈降以卜吉凶,受之亏德沮善,今单于自疏,不亲边吏。或者设为反间,欲因而生隙,受之适合其策,使得归曲而直责。此诚边竟安危之原,师旅动静之首,不可不详也。不如勿受,以昭日月之信,抑诈谖之谋,怀附亲之心,便”。对奏,天子从之。

“汉兴,匈奴数为边害,故设金爵之赏以待降者”所陈述的历史事实确凿。下面对其分析解释。首先,上述史实中的“议者或言宜如故事,受其降”表明汉成帝以前就大量存在“接纳匈奴降者”的历史事实。其次,谷永、杜钦二人是西汉成帝时期的大臣,谷永是光禄大夫,杜钦是议郎。“汉兴,匈奴数为边害,故设金爵之赏以待降者”为谷永、杜钦亲口所言。再次,两人所言场合也非同寻常,是在伊邪莫演“欲降”,汉成帝“下公卿议”的场合下所讲的。也就是说他们不仅仅面对同僚,而且还要面对汉成帝进行当面奏言。他们绝不敢冒大不韪,信口开河胡说一通,其真实性是毋庸置疑的。最后,其他的朝臣也没有公开反对他们所说的“汉兴,匈奴数为边害,故设金爵之赏以待降者”这一事实,更加有力地证明谷永、杜钦所讲的是客观事实,其真实程度无可置疑。在证明“汉兴,匈奴数为边害,故设金爵之赏以待降者”真实可信后,把“设金爵之赏以待降者”与“击匈奴降者赏令”的内容相对照,不难发现两者对降者赏赐都是既有爵位又有“黄金”。这说明“设金爵之赏以待降者”的主旨吻合敦煌酥油土汉代烽隧遗址出土的“击匈奴降者赏令”内容。因此,笔者认为,谷永、杜钦所说的“汉兴匈奴数为边害,故设金爵之赏以待降者”在很大程度上是指敦煌酥油土汉代烽隧遗址出土的“击匈奴降者赏令。”“汉兴,匈奴数为边害,故设金爵之赏以待降者”当中的“汉兴,匈奴数为边害”又恰好说明了“设金爵之赏以待降者”的历史背景,是在汉初匈奴为患汉朝边境时制定的,而这也同时说明汉势力是明显弱于匈奴。因而这显然与大庭脩先生所持的第一个依据是自相矛盾的。即大庭脩先生所说的“击匈奴降者赏令”(简34)产生于何时?由于军法中没有这方面的内容,所以当然是作为令追加发布的。从内容上看,不能认为其时汉势力弱于匈奴,因此当产生于匈奴与汉势力逆转以后。

第二个事实证据是属国不是汉武帝时代的特定产物,汉初仍存在属国。大庭脩先生忽视这一客观存在。学者刘瑞指出,“汉初亦只设有一个属国,未设典属国,到了景帝时才随着形势的发展在不断增加的属国之上设置了典属国”[13]。这说明汉初是存在属国的。《汉书·百官公卿表》云:“武帝元狩三年昆邪王降,复增属国,置都尉、丞、候、千人。”[14]而这则史料只是说明汉武帝时代属国体制得到进一步完善,在数量上有所增加。大庭脩先生认为,如此看来,元狩二年(前121)秋,匈奴浑邪率众四万来降,汉为此设置五属国时期,很有可能就是该令产生的年代。简36应是对属国组织的说明。"大庭脩先生依据汉武帝时代的五属国和简36对属国组织的说明来推定“击匈奴降者赏令”产生的具体时间显然缺乏足够的说服力。

第三个事实证据是从“击匈奴降者赏令”本身的内容考证。“击匈奴降者赏令”(简38)中“少上造”又恰好与秦军功爵制二十等爵中第十五等爵相吻合。“爵:一级曰公士,二上造,三簪袅,四不更,五大夫,六官大夫,七公大夫,八公乘,九五大夫,十左庶长,十一右庶长,十二左更,十三中更,十四右更,十五少上造,十六大上造,十七驷车庶长,十八大庶长,十九关内侯,二十彻侯。皆秦制,以赏功劳。彻侯金印紫绶,避武帝讳,曰通侯,或曰列侯,改所食国令长名相,又有家丞、门大夫、庶子。”[15]某种意义上说明“击匈奴降者赏令”中“少上造”正是汉初承秦制结果的反映。朱绍侯先生也注意到这种现象,“另外值得注意的一点是少上造食邑的问题,这倒与刘邦汉五年诏书中‘七大夫以上皆食邑’的精神相一致”[16]。这难道不是与汉高祖刘邦本人发生了联系吗?

第四个证据是汉武帝时期武功爵制产生比大庭脩先生认定律令所产生的时间“匈奴浑邪王率众四万来降(公元前121年)”事件早二年,这又与大庭脩先生“击匈奴降者赏令”的时间说形成悖论。如果按照大庭脩先生“击匈奴降者赏令的时间说进 行推理,这个时期应该实施汉武帝时的武功爵制,而不应是实施秦代二十等军功爵制。汉武帝时的武功爵制产生于元朔六年(公元前123年),“请置赏官,命曰武功爵”[17],以宠战士。关于汉武帝时的武功爵的级别和名称,《汉书·食货志下》注引瓒《集解》曰:“《茂陵中书》有武功爵:一级曰造士,二级曰闲舆卫,三级曰良士,四级曰元戎士,五级曰官首,六级曰秉铎,七级曰千夫,八级曰乐卿,九级曰执戎,十级曰左庶长,十一级曰军卫。”[18]尽管有人对武功爵制等数有异议,但还是可以从名称上感受出汉武帝时的武功爵制与秦二十等军功爵制有明显的差异,而且用二十等爵制来迎合汉武帝的武功爵制也是不合情理,因为汉武帝时有“诸买武功爵官首者试补吏,先除;千夫如五大夫”[19]的说法,其中“五大夫”是秦军功爵制中第九等,而“千夫”却是汉武帝时武功爵制中第七级。所以汉武帝时武功爵制不可能是二十等爵制。如果按照大庭脩先生所讲的“元狩二年秋,匈奴浑邪率众四万来降,汉为此设置五属国时期,很有可能就是该令产生的年代”。这时汉武帝设立了武功爵制实际已达两年了,那么“击匈奴降者赏令”理所当然应该采纳汉武帝时的武功爵制,可是却没有发现“击匈奴降者赏令”中有任何采纳汉武帝时武功爵制中的爵名迹象,反而却发现了“少上造”是秦军功爵制中的爵位。这难道不是又一个大大的疑问?由于大庭脩先生所持的观点根本不能为这些疑点提供合理的解释。大庭脩先生的“击匈奴降者赏令”产生年代的依据缺乏有效的说服力,因此,笔者认为大庭脩先生关于“击匈奴降者赏令”的颁布时间无法成立。

三、“击匈奴降者赏令”颁布时间重新推证

那么,“击匈奴降者赏令”又是产生在什么时期呢?它应该是产生在汉朝初年,这是因为它极其吻合上文中提及的“汉兴,匈奴数为边害,故设金爵之赏以待降者”这一客观历史记录,它反映的内容而且和“击匈奴降者赏令”各方面情况都相互吻合。前边已经有所说明,都是赏赐匈奴降者的,既有金钱,也有爵位。从时代背景上也是极其吻合的,即汉高祖刘邦在位时期,汉匈边境存在严重危机。而且这个招降匈奴的律令是刘邦颁布的,为什么要这样说,这可从刘邦本人经历作为旁证。在楚汉相争之时,刘邦曾出台一项重要政策,“诸将以万人若以一郡降者,封万户”。这说明刘邦熟谙招降艺术,招降战术曾为刘邦手中的法宝之一[20]。因而“汉兴,匈奴数为边害,故设金爵之赏以待降者”这一事实发生在刘邦身上丝毫不令人吃惊。最确切地说,这项招降匈奴政策是刘邦在检讨“白登山之围”失败后制定的,这是因为刘邦本来希望在大胜项羽之后,一举武力荡平匈奴,但最终却遭遇严重挫折。刘邦和群臣对“白登山之围”的失败进行了深入检讨,可以明确的一点是,和亲政策绝不是刘邦对付匈奴策略的全部。因而可以说,特定的时代环境与特定的人物个性决定了“匈奴数为边害,故设金爵之赏以待降者”这一历史现象的产生。只是由于西汉时人在受降问题发生争议时才偶尔透露出口,才得以留下了这一珍贵历史记录。为判定“击匈奴降者赏令”产生大体时间提供了最有力的证据。

由于西汉与匈奴的紧张对峙,汉初内外形势发展对汉极为不利,所以,刘邦“设金爵之赏以待降者”这一律令实际上收效甚微,而且汉朝的一些异姓诸侯王甚至于顾忌刘邦的诛杀而投降匈奴,这也是不可否认的历史事实。但不能因此就忽视它的存在,它的影响主要是后续的。“汉兴,匈奴数为边害,故设金爵之赏以待降者”这个律令也昭示出:任何一项律令的出台,总要经过观察期(运作阶段),才能看到它是否具有预期成效。以招降赏格面目出现的“击匈奴降者赏令”这样的律令,必定是要经历一段时期才能发挥成效。尤其是在汉初居不利形势的情况下,更是延长了这一观察期。直到汉景帝时期,汉匈双方形势发展才逐渐有了转机,这也为“击匈奴降者赏令”的实施提供了客观有利条件,因而就不难理解为什么真正为“击匈奴降者赏令”张本的却是汉景帝,而不是汉高祖刘邦。“故至孝景始欲侯降者,丞相周亚夫守约而争,帝黜其议,初开封赏之科。”[21]到汉武帝时期,这一法令已进入了良性循环期,“岁余,会军数出,浑邪王等降,县官费众,仓府空”[22]。“而胡降者数万人皆得厚赏”[23]。汉武帝时赏赐降者的巨大开支也说明了这一法令真正付诸实践之中,所以“击匈奴降者赏令”实际取得招降绩效在汉武帝时期也最为辉煌。总而言之,应是先有“击匈奴降者赏令”,后才会有“匈奴浑邪率众四万来降”的事实,大庭脩先生却导果为因,先有“匈奴浑邪率众四万来降”,后有“击匈奴降者赏令”,这是令人难以想象的。历史上,被动投降是有的,只是在无力反抗时才会这样做。但投降者往往是先看到对方的承诺才会主动地投降却是司空见惯的事情。就是从逻辑推理的角度,大庭脩先生的结论也是难以成立的,更遑论那些无法加以解释的历史史实呢。

综上所述,敦煌酥油土汉代烽隧遗址出土木简中的“击匈奴降者赏令”应是汉代早期粗具雏形的一则招降赏格,它是特殊时代背景和刘邦个性智慧交互作用下的历史产物。从具体史实与逻辑上推断,敦煌酥油土汉代烽隧遗址出土木简中的“击匈奴降者赏令”应当是刘邦在白登山之围失败检讨后所颁布的法令。即“击匈奴降者赏令”颁布的时间应当是在白登山之围失败(公元前200年)之后,而不是学者们普遍认为的汉武帝时期。另外,值得一提的是,西汉淮南王刘安曾招致宾客方术之士撰成《淮南子》一书,内容广博,思想庞杂。当中同样亦闪烁着招降赏格的思维火花,“以家听者,禄以家。以里听者,赏以里。以乡听者,封以乡。以县听者,候以县”[24]。这说明汉代的招降赏格也不是孤立的形态。

参考文献:

[1]大庭脩.汉简研究[M].徐世虹,译.桂林:广西师范大学出版社,2001:172.

[2]朱绍侯.吕后二年赐田宅制度试探——《二年律令》与军功爵制研究之二[J].史学月刊,2002(12):12-16.

[3]敦煌酥油土汉代烽隧遗址出土的木简[M]∥甘肃省文物工作队,甘肃省博物馆.汉简研究文集.兰州:甘肃人 民出版社,1984:7.

[4]司马迁.史记:卷八[M].北京:中华书局,1959:369.

[5]司马迁.史记:卷一百六[M].北京:中华书局,1959:2828-2829.

[6]辞源:合订本[M].上海:商务印书馆,1995:1613.

[7]班固.汉书:卷六十九[M].北京:中华书局,1962:2977.

[8]范晔.后汉书:卷三十八[M].北京:中华书局,1965:1279.

[9]大庭脩.汉简研究[M].徐世虹,译.桂林:广西师范大学出版社,2001:169.

[10]大庭脩.汉简研究[M].徐世虹,译.桂林:广西师范大学出版社,2001:162

.

[11]大庭脩.汉简研究[M].徐世虹,译.桂林:广西师范大学出版社,2001:172.

[12]班固.汉书:卷九十四[M].北京:中华书局,1962:3808.

[13]刘瑞.秦“属邦”、“臣邦”与“典属国”[J].民族研究,1999(4):89-97.

[14]班固.汉书:卷十九[M].北京:中华书局,1962:735.

[15]班固.汉书:卷十九[M].北京:中华书局,1962:739-740.

[16]朱绍侯.吕后二年赐田宅制度试探——《二年律令》与军功爵制研究之二[J].史学月刊,2002(12):12-16.

[17]司马迁.史记:卷三十[M].北京:中华书局,1959:1422.

[18]班固.汉书:卷二十四[M].北京:中华书局,1962:1160.

[19]司马迁.史记:卷三十[M].北京:中华书局,1959:1423.

[20]阎盛国.汉朝招降匈奴策略述论[J].军事历史研究,2004(2):148-154.

[21]班固.汉书:卷十七[M].北京:中华书局,1962:635.

[22]司马迁.史记:卷三十[M].北京:中华书局,1959:1432.

[23]班固.汉书:卷二十四[M].北京:中华书局,1962:1161.

[24]刘文典.淮南鸿烈集解:卷十五[M].北京:中华书局,1989:491.

编 者 按:文章来源:原文引自《宁夏大学学报(人文社会科学版)》2010年5月第32卷第3期,如需引用请核对原文!

文稿审核:包·苏那嘎

排版编辑:武 彬