罗丰(宁夏文物考古研究所研究员)

北方系青铜文化中最引人注目者,莫过于动物纹样的金属牌饰,质地有黄金或青铜,以后者为大宗。金属牌饰上的动物纹样多数是以独体动物或动物间的搏斗为题材,这种动物或动物间的戏嬉、搏斗题材是北方草原地区现实生态和生活的反映。进而推知,动物纹样的金属牌饰是北方区域工匠的杰作,换言之,它们制造地点应该在北方地区。问题是除此之外,还有没有其他的制作地点?随着考古工作的进展,越来越多的考古发现表明,除了北方,中原地区也曾经制作过动物纹样的金属牌饰。这就为我们探讨中原民族与北方民族之间的互动关系,尤其是北方系遗物的来源和流传渠道提供了新的资料。

一 西沟畔、辛庄头和西安北郊

战国墓出土的动物纹牌饰

1.西沟畔战国墓

内蒙古准格尔旗的西沟畔战国墓由3座墓组成,均为长方形竖穴土坑墓,有马、羊头骨殉葬。其中M2保存较好,出土金银器,上有动物纹样,其中青铜兵器和有着动物造型的饰件是典型的北方系风格。墓主人是位成年男子,据发掘者推测,应是匈奴某一部落的酋长或王[1]。当然,这些墓的时代、地望及墓主人身份还有待于进一步推敲[2]。

西沟畔墓出土数件有铭文的金银器。其中一件虎豕咬斗纹金牌饰的背面左侧有一行刻划铭文,为“一斤五两四朱少半”,右侧下边有一行字迹较小的铭文,为“故寺豕虎三”。另一件虎豕咬斗金牌饰的背面边缘有“一斤二两廿朱少半”铭文(图一∶1)。另外7件兽首银节约的背面均刻有铭文,内容有“少府二两十四朱”(图一∶3)、“晏工二两十朱”、“晏工二两十二朱”、“晏工二两五朱”等。以上金牌饰经田广金等实测,重量为251克和249克,大约与战国时秦每斤重量250克吻合。银节约按照田氏表中折算下来,平均每斤约合220克左右,其中最后一行的100克显然是折算有误。折算不合当时衡制因素,田氏认为,银器锈蚀、表面颜料脱落是造成这种差异的原因[3]。

金牌饰背面除刻铭重量以外,还有“故寺豕虎三”,“豕虎”显然是表示金牌饰的图案内容。关于“故寺”,黄盛璋认为,这可能与制作器物的官府有关,寺就是官府办公的地方。秦汉铭文中常见寺工,设有工师与工匠[4]。

值得注意的是,金牌饰铭文中“两”、“半”二字均与秦文字相同,实测结果亦与秦衡制相符合,此金牌饰的制造无疑与秦国有密切的关联,甚至可能就是在秦地制造。银节约上有一件除刻有重量外,亦有“少府”二字,其中“府”字的写法见于韩长子盉、中府铜杖首,是三晋文字系统特有的写法[5]。7件银节约的形制、字体、衡制内容差别不大,当是同时、同地制造,可能是三晋赵国制造[6]。这样一来,西沟畔战国墓中的部分金银器,分别为秦、赵二国制造。

2.辛庄头墓区30号战国墓

在中原贵族墓葬中发现北方民族风格的金银器中,也有与之相类似的铭刻。河北易县辛庄头墓区30号墓是一座规模较大的战国墓。墓主人是燕国贵族,随葬品众多,其中金柄铁剑和金银动物纹牌饰数量较多,具有浓郁的北方风格,大部分都是牛、马、羊、骆驼、鹿、熊和怪兽[7](图一∶2)。金银器上刻有铭文的共20件,有6件镶嵌绿松石,采用两、铢、分等计量单位。发掘者认为,铭文内容涉及燕国的衡制单位,并认为战国时期,各国衡制趋于一致[8]。

圆形骆驼纹金牌饰的左侧铭文为“十两十九朱”;右侧4字,为“成人虎豕”。在另外一件金牌饰上,有铭文“工所为 四两九朱”[9]。“工”释为“工”,在赵国器中可找出相同的铭文。三晋铭文中均有“工”,但写作“工”者只有赵国器铭[10]。关于“成人虎豕”中的“虎豕”,多数学者认为与金饰牌的虎豕纹饰有关,可能专指兽形纹饰。另外,金饰中还有5件武士头像,“成人”或指后者[11]。不过,用一件器物上的铭文说明其他饰件内容,尚缺乏旁证。

辛庄头战国墓的主人是燕国贵族,他本人对于北方民族风格的金银器(如金柄铁剑、动物搏斗纹牌饰等)有着特殊的爱好,或许他本人就是一位北方民族的首领。墓里出土的金银器中,动物纹样等北方因素占据相当大的比重,但金银器铭文表明,它们是赵国官府制作的器物。

3.西安北郊34号战国秦工匠墓

1999年冬,陕西考古工作者在西安北郊康村发掘了一座金属手工匠的墓葬[12]。墓主为男性,是一个有一定身份的铸铜工匠。随葬的铜印有一“苍”字,可能是工匠的名字。最引人注目的是,墓中随葬25件陶模具,其中动物纹饰牌模的图案有怪兽纹、羊纹、鹰虎搏斗纹等(图一∶4~7)。

发掘者认为,其年代大约在战国晚期[13]。学者们曾经对关中秦墓进行分期[14],其中有学者将战国时期的秦墓分为四期[15]。比照战国晚期的墓葬形制和器物组合特征,我们认为,发掘者的结论可以采信。

二 陶制模具反映出的动物纹牌饰制作技术

西安秦墓埋葬的这位工匠,随葬品中除陶模具外,还有铁刀、铁夹子、铁凿和3块砺石。铁夹子为一根铁条从中折制而成,前尖端上翘,长30厘米,显然是用来夹取铸件的工具。铁刀和砺石可能都是用来修理陶质模具的工具,铁凿的用途也大体类似。

砺石上布有深浅不一的磨痕,是实用器。其中深的磨痕是金属铸件长期研磨的结果,浅的痕迹或许是小型铸件或者不需用力打磨的铸件留下来的。从磨痕看,磨制的对象体积较小。砺石的体量并不大,便于手持。这么说来,需要打磨的器物并不非常费工,很可能只是范缝或铸件上的毛刺。

西安工匠墓出土的25件陶模具中,至少有13件与北方系纹样有关,包括人物纹、怪兽纹、双羊、双马、椭圆泡和圆形泡饰,以及鹰兽搏斗纹等[16]。除了上述这些动物纹样陶模,美国大都会博物馆也收藏有一件动物纹陶模,据称是1918年罗杰斯·范特(Rogers Fund)的捐赠品[17]。该模具通体呈长方形,高浮雕,刻一双峰骆驼,驼张口,前腿跪地后曲,后腿弯曲,细部特征刻画细腻,周围有一圈麦穗纹。估计浮雕凸起约0.5厘米,是动物纹牌饰的模具(图二)。

北方动物纹金属牌饰的制造工艺已经受到学术界的关注,艾玛·邦克(Emma C.Bunker)研究了西沟畔、辛庄头等地出土的动物纹金牌饰,她根据金牌饰背面凸起的织物印纹,推测它们的制造工艺是“失织—失蜡法(Lost Wax and Lost Textile)”,并且在一位金匠的协助下完成了她所推测的工艺流程[18]。艾玛主张,失织—失蜡法是一种在中国被广泛采用的技术,西沟畔金牌饰、辛庄头金银牌饰甚至一些镀金铜牌饰都是采用的这种技术。而且,失织—失蜡法是在燕国被创造出来,或者最先被使用的。从战国末到西汉,工匠们大量采用这种工艺,制造出许多金牌、银牌和鎏金铜牌饰[19]。不过,这种工艺或工匠的来源尚不能有令人满意的结论,而且,它很快在西汉末年销声匿迹也令人费解。

西安工匠墓模具的出土给学术界提供了一个重新探讨的机会。林嘉琳(Katheryn Linduff)继续支持艾玛·邦克的看法。她认为,新发现的陶模可能被用于间接失蜡法的铸造,并且提出,失织—失蜡法的工艺较为复杂,但好处是母范、原型都可反复使用,牌饰可以制造得很薄[20],这一点对于贵金属来说十分重要。不过,用失织—失蜡法造出的很少有纯青铜牌饰。

同样是这套模具,小田木治太郎却有着完全不同的解读,他认为这是“套铸法”的模具。他设想了两种铸造的复原方法,其中后一种对长方形牌饰内侧出现的织物印痕进行了解释。他指出,在可塑材料上垫了织物布,范上就会残留布纹的阴纹痕迹,产品上则会有阳纹存在。接着他又对这套模具进行了组合复原(图三),认为3组模具是同一条带饰上的前后关系[21]。

既然失织—失蜡法是一种中国人首先发明的特别技术,那么,为什么纯粹中原式的青铜器中没有使用这种技术?这是连失织—失蜡法技术支持者都深感困惑的问题,他们不得不承认,这种技术或者尚未受到中国人的肯定。同样难以理解的是,用套范技术就可以完成的动物纹牌饰,人们有什么样的理由去采用一种新型的、并不普遍流行的技术铸造?西安工匠墓模具的出土,使我们有机会认识中国传统铸造法在制作动物纹样牌饰时的运用。事实上,两种工艺可能并存,如果以大量青铜牌饰的角度观察,硬模铸造法可能是制作的主流,失织—失蜡法或许只有在用贵金属制作时才会使用。

总之,失织—失蜡法工艺的提出是一项极具启发性的研究,它解答了人们对于贵金属动物纹牌饰背面纺织物印痕的疑问。西安工匠墓模具的出土虽然不会对上述研究具有颠覆性的意义,但从这位工匠所拥有的整套模具分析,它们更有可能被用于硬范合范或者分铸合范。

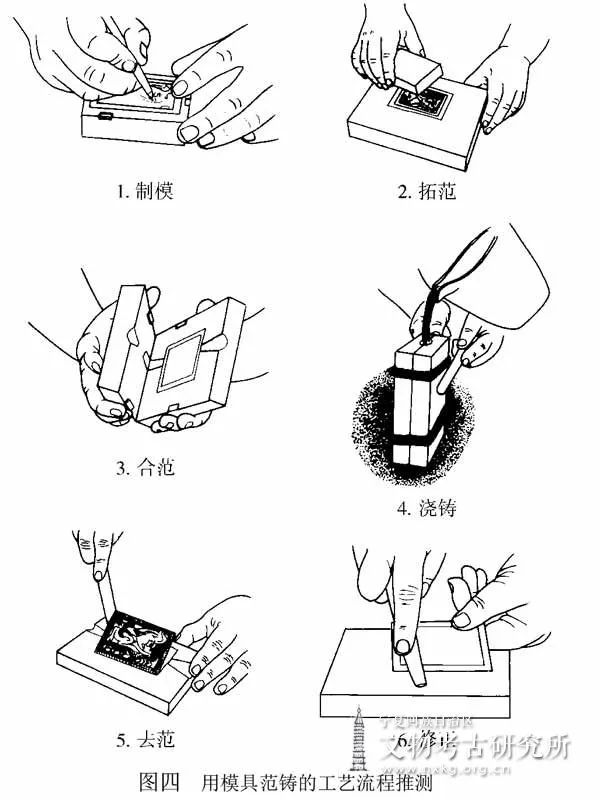

根据以上资料,我们设计了模具范铸的工艺流程。母模用黄色黏土烧制而成,黏土烧成后基本呈黄色,但里面看上去并不单纯,有一些杂质。这些杂质应是在和土时人为掺入的,属烧粉之类,目的是为了降低陶模具的收缩率。用黄色的胶泥掺入烧粉形成陶土,加入水混合,制成泥团。用泥团塑成模型,雕刻图案,并且加以修理(图四∶1)。模型经过自然干燥后就可送入陶窑去焙烧,有的只经过自然风干,无需焙烧。焙烧的温度从陶模成色分析,似乎是低温陶,温度大约不会超过600℃。经过焙烧的泥坯出窑之后,就是我们现在看到的母模。据说大英博物馆就收藏着一件带有凸起动物纹样的长方形石[22],其功用大约与陶模一致。

用母模先在黏土上压制成阴范,然后进行脱模。脱模后的模具上要涂上一层黑粉,用于保护图案(图四∶2)。或者这层黑色是脱模剂。阴范上的图案凹下,是模具图案的完全翻印。值得注意的是,模具边上有3个凹槽,凹槽经翻模后,在阴范上形成3个凸块。由此可以推测,此范有阴范、阳范两种。阴范上有凸起的榫,阳范上有凹下去的卯,榫卯扣合才能构成一副完整的陶范(图四∶3)。

阳范上面并不需要图案,因为从已经出土的部分青铜牌饰看,它的背面平齐,只有一两个桥形纽而已,桥形纽要靠阳范来完成。阳范上除有凹卯外,还应刻出浇注口。理论上说,浇注口开在阳范还是阴范上并无特别差异,但怪兽纹、双羊纹牌饰模具上的3个凹槽并不直接与图案相连,那么这件器物的浇注口只能开在阳范上。而在双马纹牌饰陶模上,除有两个凹槽未与图案相连外,一端有一个较宽的V字形凹槽与图案相接。这两个与图案相连的V字,一个是浇铸口,另一个则是通气口,便于浇铸时金属液产生的热气能顺利排出。

陶范制成以后,经自然干燥后,就可入陶窑进行焙烧。出窑后,将陶范略加修理才能进行合范,主要观察榫卯是否结合紧密。合范后要用绳索将其捆绑牢固,放置在泥土坑或沙坑中用于浇铸(图四∶4)。这种青铜牌饰铸造成功后,只有将陶范打破才能取出完整的铸件,也就是说,陶范只能一次性使用(图四∶5)。

青铜牌饰铸成后,会留下浇铸口、排气口中溢出的凝固金属溶液,这些都要在修理时被打掉,然后挫平,方可成型(图四∶6)。

西安工匠墓随葬品透露出的信息,为我们研究墓主人生前的职业及身份提供了重要线索。“苍”名的这位金属工匠制造的产品,从他所拥有的模具中就可以看出。陶模种类有人物纹牌饰、动物纹牌饰、马具、车軎、车衡、车轴、盖弓帽、弩机悬刀、鼎足、雁足灯座等等,涵盖了许多金属制造类别,其中有武器弩机。在汉代,武器制造与普通铜器制作有所不同,属于军工系统[23]。《汉书·百官公卿表》记载:“少府,秦官,掌山海池泽之税,以给共养,有六丞。”少府的属官有尚书等,其中就有考工室。臣瓒曰:“冬官为考工,主作器械也。”关于“尚官丞令”,颜师古云:“尚方主作禁器物。”[24]在《后汉书·百官志》中,“少府卿属官尚方令下”注:“掌上手工作御刀剑诸好器物。”“太仆卿属官考工令”条注:“主作兵器弓弩刀铠之属。”[25]武器由官方制作并非始于汉代,秦或战国时期,专管制度就日趋成熟,只是很可能当时的武器制作并非专门门类,而是与他器混合制造。所以,如果将这位工匠推测为一位官府内专门制造官方用品的匠人,似无大谬。

一般来说,秦汉时期与官方有关的手工业制品,都是由官府机构组织生产。在秦国,类似的生产活动从战国开始。官方集中生产的各类作坊都按照一定的规划进行。作坊工匠的地位很低,大部分是奴,但也有一些自由人。工匠们的分工日趋精细,陶匠、漆匠和金属匠各有分工。武器制作属于专门的行当,与其他工匠是分开的。手工业的管理机构是大司农和少府。传世的秦兵器——少府矛,其铭文中有“少府工”的内容。显然,秦国在少府下面设有手工业作坊。少府之制各国都有,并以韩国少府制作最为有名[26]。田广金等推测,西沟畔出土银节约可能系三晋赵国王室所造[27]。根据吴荣曾的意见,秦汉之制中,只有少府才会与手工业制作有关系[28]。

这位“苍”名的工匠,很可能就是西沟畔金牌饰铭文中的少府某工,或者即战国铭文中的“寺工”。他制作的器物不仅有日常用品,也包括马具和艺术品。寺工在自己制造的产品上常常会镌刻上一些铭文,铭文的内容包含重量、编号、名称等。除此之外,寺工的名字也会出现在器物上。战国时期,不但青铜器上有寺工的名字,陶器、漆器上也有。在“苍”名工匠墓的陶缶肩部,刻有“辰”二字,很可能就是陶工的名字[29]。所谓“物勒工名,以考其诚”,铭文记载工匠的身份、籍贯、名氏等项目[30],主要是出于保证产品质量的需要,人们在产品质量出现问题时,可以按名索骥,回溯至原来的制造者。当然,有名的工匠将自己的个人信息刻在产品上,可能也有炫耀的成分在里面,或许更多的是一种职业责任。

四 中原向北方草原的物品输出

北方游牧民族由于财富获得有限,采取贸易或其他强制性手段就成为他们获得财富的主要途径。下文将探讨这些金属牌饰是普通的交易品,还是某种特定环境下的产物。就拿与北方民族关系密切的秦国为例,究竟是有专门的作坊供给前者所需物品,还是在官府作坊中顺便制作一些北方风格的物品?

北方游牧民族由于财富获得有限,采取贸易或其他强制性手段就成为他们获得财富的主要途径。下文将探讨这些金属牌饰是普通的交易品,还是某种特定环境下的产物。就拿与北方民族关系密切的秦国为例,究竟是有专门的作坊供给前者所需物品,还是在官府作坊中顺便制作一些北方风格的物品?

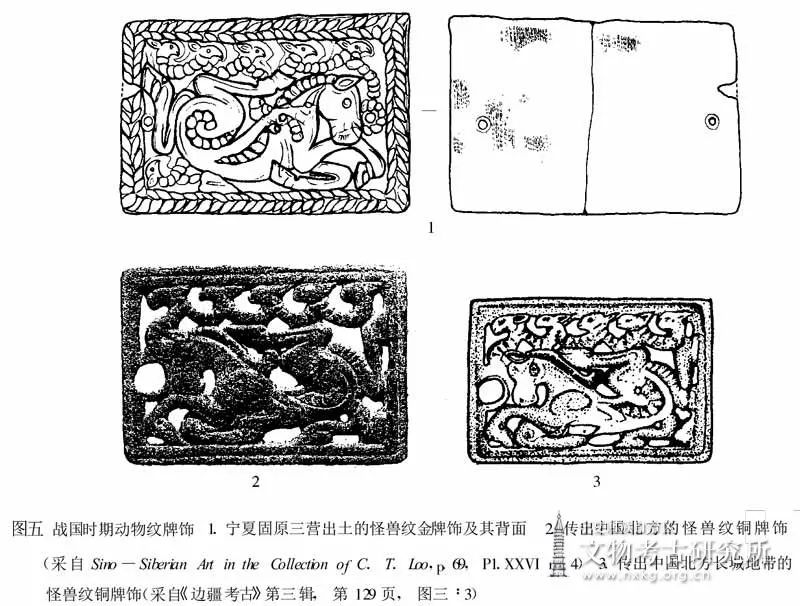

西安北郊墓的主人——“苍”名工匠,实际上就是秦国官府作坊———少府的金属匠。有官方身份的这位工匠技术高超,制成品种类丰富,尤其能够替官方制作北方风格的物品。由此可见,北方风格的制品基本上都在官方可控的范围内。从秦国工匠墓出土的模具表明,北方风格物品其实是混杂在诸多的铸造品之中,并且他们获得了十分清晰的母本。相反,以往收集或出土于北方草原腹地的同样图案的牌饰,却在一些细节上略显模糊。除去地域因素外,材质的不同或许是造成差别的原因[31](图五)。

在北方地区出土了大量中国内地制作的物品,考古学家在巴泽雷克(Pazirik)墓群中,发现了中国制造的丝绸刺绣、“山”字形铜镜[32]。在阿富汗北部提利亚泰比(Tilya Tepe)墓葬中,出土一枚西汉铜镜[33]。诺颜乌拉匈奴墓的随葬品中有许多中原制品,除丝绸以外,还有“上林”款的漆器及铜镜、玉器等[34]。总之,流入北方草原的中原遗物有铜镜、漆器、丝织品、日常生活用具,稍晚些时候还有五铢钱和各种建筑材料[35]。当然,中原物品在北方草原的出现并不仅限于现代考古学兴起之后。据《后汉书·窦宪传》记载,窦宪率军至漠北匈奴处,“南单于于漠北遗宪古鼎,容五斗,其傍铭曰:‘仲山甫鼎,其万年子子孙孙永保用’,宪乃上之”[36]。南单于赠送给窦宪的这件容五斗的大鼎,铭文是典型的汉式,大约就是以前专门为匈奴制造的。

北方游牧民族与中原定居民族的交往远不止这些,上文所讨论的内容表明,有些明显属于北方民族风格的器物,却是在中国腹地加工制造的。对此艾玛·邦克曾指出,公元前1000年以后,北方游牧民族通过贸易、战争、通婚等手段,逐渐浸入中原文化。在一些北方风格的艺术品上,采用的却是中原工艺技法[37]。中原腹地工匠按照自身传统的制作工艺,替特定人群制作北方艺术品,作为商品或者赐物被交换、运送到遥远的北方。

中原物品向周边尤其向北方地区输送,是当时贸易的常态,纳贡形式则以胡人贡献方物、汉廷赏赐礼物的形式出现。在贸易或供赐体系中,北方民族最需要的当然是粮食之类的食物,文献记载中粮食也是大宗[38]。其他物品如丝绸等日用品,也是北方民族索取的对象。现在看来,中原定居民族更是投其所好,生产出具有北方动物纹样的金、银牌饰,供应北方民族使用。

综上所述,过去被视为北方标志物的动物纹样牌饰,其实有相当一部分是中原定居民族生产制造的,并且采用了传统的泥范工艺。这些制作者有明显的官方背景,这使得他们的制成品掌握在政府手中,随时配合各类官方需求流向北方民族。北方民族在与中原的交往过程中,除了输入像粮食、丝绸这些大宗物品外,文献中疏于载录的小型奢侈品如贵金属动物纹牌饰等,也在其中扮演了重要角色,尽管能获得的人极为有限。

本文撰写过程中,得到梅建军、张建林、小田木治太郎、郑克祥诸先生的帮助,高雷、乔国平绘图,在此一并致谢。

注释:

[1]伊克昭盟文物工作站、内蒙古文物工作队《西沟畔匈奴墓》,《文物》1980年第7期,后收入田广金等编著《鄂尔多斯式青铜器》,第351~365页,文物出版社,1986年。

[2]关于西沟畔战国墓,田广金等直接称之为匈奴墓。但以他所引文献《史记·赵世家》记载,武灵王二十六年(前300年),“攘地北至燕、代,西至云中、九原”。赵武灵王打交道的对象是林胡,而非匈奴。墓地所处的内蒙古准格尔旗亦非匈奴人势力范围,而是云中郡,此郡先属赵国,后属秦国。

[3]田广金、郭素新《西沟畔匈奴墓反映的诸问题》,《文物》1980年第7期。

[4]黄盛璋《新出战国金银器铭文研究(三题)》,《古文字研究》第十二辑,第345页,中华书局,1985年。

[5]黄盛璋《试论三晋兵器的国别、年代及其相关问题》,《考古学报》1974年第1期。

[6]同[4],第341、342页。不过黄氏比定的对象主要是洛阳金村所谓东周器物铭文。据最新研究,金村器物可能有相当一部分属于西汉初年遗物,参见志贺和子《洛阳金村出土银器とその刻铭めぐつて》,《日本中国考古学会会报》,1996年,第6号,第40~68页。

[7]河北省文物研究所《燕下都》上册,第715~731页,文物出版社,1996年。

[8]石永士《燕国的衡制》,《中国考古学会第二次年会论文集(1980年)》,第172~175页,文物出版社,1982年。

[9]国家计量局等主编《中国古代度量衡图集》附录,第184、185页,文物出版社,1984年。

10]同[4],第350、351页。

[11]同[4],第351页。

[12]岳连建《西安北郊战国晚期铸铜工匠墓初论》,《考古与文物》2002年增刊;陕西省考古研究所《西安北郊战国铸铜工匠墓发掘简报》,《文物》2003年第9期;陕西省考古研究所《西安北郊秦墓》,第120~128页,三秦出版社,2006年。报告中将该墓定名为“乐百氏34号秦工匠墓”。

13]岳连建《西安北郊战国晚期铸铜工匠墓初论》,《考古与文物》2002年增刊。

[14]韩伟《略论陕西春秋战国秦墓》,《考古与文物》1981年第1期;尚志儒《秦国小型墓的分析与分期》,《陕西省考古学会第一届年会论文集》,第58~67页,1983年;叶小燕《关中秦墓》,《考古》1982年第1期;滕铭予《关中秦墓研究》,《考古学报》1992年第3期。

[15]滕铭予《秦文化:从封国到帝国的考古学观察》,第40页,学苑出版社,2003年。

[16]陕西省考古研究所《西安北郊秦墓》,第120~127页。在对陶模观察方面,笔者与报告作者的叙述稍有差异,本文所述一些细节采用笔者参观时的观察,包括定名。

[17] Emma C.Bunker et al,Nomadic Art of the Eastern Eurasiansteppes,The Eugene V.Theaw and other New Yor kCollections,New York,2002,p.138,fig112.

[18]所谓“失织—失蜡法”,大体是经由这样的程序完成:先用一块雕有动物纹样的模具,在黏土上压制成母范的原型。待黏土干燥后,将蜡注入母范中,再在蜡模表面覆盖上一层粗纺织品,这层纺织品在蜡模脱离母范时起支撑作用。取出蜡模和纺织品后,将其裹上黏土加以高温烘烤,纺织品和蜡一起被烧毁,形成空范,少量的织物灰烬可由铸模的注入口被吹出。最后,再向范内注入熔化的金属液。这样形成的铸件背面显示出纺织物的印纹,是支撑蜡模的纺织品的翻版。参见Emma C.Bunker,Lost Wax and Lost Textile:An Unusual Ancient Techniques for Casting Gold Belt Plaques,The Beginning of the Use of Metals and Alloys,MIT Press,1988,pp.222—227.另见艾玛·邦克《“失织—失蜡法”:古代渤海地区的一种铸造工艺》,河北省文物研究所《环渤海考古国际学术讨论会论文集》,第236~239页,知识出版社,1996年。

[19] Emma C.Bunker,Ancient Ordos Bronzes,Ancient Chinese and Ordos Bronzes,Hong Kong, 1990,p.304.

[20]Katheryn M.Linduff,Production of Signature Artifacts for the Nomad Market in the State of Qin During the Irate Warring States Period in China(4th—3rd century BC),Metallurgy and Civilisation:Eurasia and Beyond,2009,London,pp.93-94.

[21]小田木治太郎《北方系长方形带饰板の展开——西安北郊秦墓出土铸型の分析かろ》,《中国考古学》第5号,2005年,第79~94页。

[22]艾玛·邦克《“失织—失蜡法”:古代渤海地区的一种铸造工艺》,河北省文物研究所《环渤海考古国际学术讨论会论文集》,第234页,知识出版社,1996年。

[23]陈直《关于两汉的手工业》,《两汉经济史料论丛》,第151、152页,中华书局,2008年。

[24]《汉书·百官公卿表》卷十九上,第731、732页,中华书局,1964年。

[25]《后汉书·百官志》志二十五,第3581、3596页,中华书局,1973年。

[26]吴荣曾《秦的官府手工业》,原载《云梦秦简研究》,中华书局,1981年,后收入吴荣曾《先秦两汉史研究》,第198页,中华书局,1995年。

[27]同[3] 。

[28]同[26] ,第199页。

[29]陕西省考古研究所《西安北郊秦墓》,第320、334、335页,三秦出版社,2006年。

[30]李学勤《东周与秦代文明》(增订本),第210、211页,文物出版社,1991年。

[31]与西安工匠墓出土的马纹陶模具相似的图案有:宁夏固原出土的怪兽金牌饰(参见钟侃等《宁夏南部春秋战国时期的青铜文化》,《中国考古学会第四次年会论文集》,第203页,文物出版社,1985年)、法国卢芹斋收藏的怪兽青铜牌饰(参见A·Salmony,Sino—Siberian Art in the Collection of C.T.Loo,Paris,1933,p.69,Pl.XXⅥ no.4)。另有一件在中国长城地带收集的铜牌饰(参见《西伯利亚的铜牌饰》,转引自潘玲《矩形动物纹牌饰的相关问题》,《边疆考古》第3辑,第129页,图二,科学出版社,2004年)。还有一件残品,收藏在日本国立东京博物馆(东京国立博物馆《东京国立博物馆所藏中国北方系青铜器》,第157、274页,竹林舍,2005年)。这些牌饰除质地不同、大小有差异外,有着大体相同的构图,表明它们有共同的渊源。

[32]С.И.鲁金科《论中国与阿尔泰部落的古代关系》,《考古学报》1957年第2期;Karl Jettmar,Art of the Steppes,New York,1964,pp.103-130.

[33]Victor Sarianidi,Bactrian Gold,from the Excavations of the Tillya-Tepe Necropole is in Northern Afghanistan,Leningrad,1985,p.202.关于这枚铜镜,本以为是普通的西汉昭明镜,李学勤则认为是一面少见的连弧纹铭文镜。参见《阿富汗席巴尔甘出土的一面汉镜》,李学勤《走出疑古时代》(修订本),第296~299页,辽宁大学出版社,1997年。

[34]梅原末治:《蒙古ノィン·ウラ见発の遗物》,第28~83页,便利堂,1960年。

[35]乌思岳斯图《北方草原考古学文化比较研究———青铜时代至早匈奴时期》,第319~327页,科学出版社,2008年。

[36]《后汉书》卷二十三《窦宪传》,第817页,中华书局,1973年。

[37]艾玛·邦克《中国游牧民族的艺术——具有蛮夷风味的东周、秦及汉代艺术品》,《中国艺术文物讨论会论文集·器物(下)》,第574~576页,台北故宫博物院,1992年。

[38]余英时著、乌文玲等译《汉代贸易与扩张》,第28~50页,上海古籍出版社,2005年。根据余氏研究,以汉代匈奴为例,粮食的基本供给完全仰仗中原政府。

编 者 按:原文载于《宁夏文物考古研究所》,如引用请据原文。

文稿审核:包·苏那嘎

排版编辑:武 彬