(党宝海 北京大学历史系)

一、元代杭州与丝绸之路上的国际贸易

13-14世纪,随着蒙古帝国的建立,亚欧大陆的陆上贸易通道,即广为人知的“丝绸之路”,在和平时期得以全线贯通。远在欧洲的商人利用这一商路网到远东地区进行贸易。这时中国南方的经济中心之一杭州在丝绸之路东段的经贸活动中占有重要地位。

14世纪前期意大利佛罗伦萨商人弗兰西斯科·裴哥罗梯(Francesco Balducci Pegolotti)在他编写的《通商指南》(La pratica di mercatura)中记载了从俄罗斯地区的钦察汗国到中国的路线1:先是从塔纳(Tana,今俄罗斯亚速海边的阿速夫)坐牛车到斤塔儿罕(Gintarcan,今俄罗斯伏尔加河下游阿斯特拉罕附近),然后从斤塔儿罕走1天水路到萨莱(Sara,阿斯特拉罕附近谢里特连诺耶镇)。从萨莱到小萨莱(Saracanco,今俄罗斯伏尔加格勒附近的察列甫)需8天时间,有水、陆两条路。从小萨莱向东行50天到讹打剌(Oltrarre,在哈萨克斯坦锡尔河右岸阿雷斯河口附近),从那里骑驴走45天可以到阿力麻里(Armalecco,今新疆霍城县境内),再行70天至甘州(Chamexu/Camesu)2。从甘州骑马走45天,来到一条称为?[原文空缺——引者]的河流。然后,顺流而下,可以到Cassai,在那里,要处理掉随身携带的银锭(sommi),因为那里是商业最活跃的地方。在到达Cassai之后,携带卖掉银锭所换来的钱。这种钱是用纸做的,被称为巴里失(balisci)。在契丹(Gattaio)地区,四张这样的钱值一个银币(sommo)。从Cassai到契丹的首都汗八里(Gamalecco)是30天的路程。从塔那到契丹整个行程共需二百余天。路上无论白天、黑夜都很安全3。

英国学者裕尔(Henry Yule)将Cassai判定为杭州。该词在中世纪欧洲文献中写为Quinsai,Cansai,Kingszé,也有写为Cassai,Cassay的实例4。裕尔的这一观点得到美国学者埃文斯(Alan Evans)的赞同5。按,该词来自南宋时期杭州的别称“行在”。

1955年法国学者鲍狄埃(Robert-Henry Bautier)刊布了一个他在佛罗伦萨图书馆发现的15世纪抄本,据他研究,这份作者佚名的文献大约写成于1315年,其部分内容与裴哥罗梯之书相同,但一些词汇的写法略有差异。在这个抄本中,甘州写为Chamesu,汗八里写为Chanbellochio,行在写为Chamesia。鲍狄埃认为,Chamesia就是裴哥罗梯书中的Cassai,两词指的都是中世纪文献中更常见的Quinsai,今杭州6。

在上引文中,裴哥罗梯说Cassai是商业最活跃的地方,这也与当时杭州的实际经济地位相符。14世纪来华的意大利天主教修道士鄂多立克(Odoric),把杭州称为“行在”(Cansay),而且说“它是全世界最大的城市,确实大到我简直不敢谈它,若不是我在威尼斯遇见很多曾到过那里的人。”“它是世上最大和最高贵的城市,并且是最好的通商地。”7这和裴哥罗梯的记述恰可对应。

据此,杭州是欧洲商人东方商贸活动的重要目的地。裴哥罗梯《通商指南》中记录了中国生丝、丝织品的价格,而这也是杭州所在地区最重要的产品之一。

杭州物产丰富,不但生产和出售大量优质的农产品、手工业品,也是各种文化产品的重要生产地和输出地。下文分别从丝织品、金属制品、非汉文佛经、汉籍等四个方面加以讨论。

二、杭州丝织品

丝织品是杭州最负盛名的产品。意大利人马可波罗特别提到,杭州人“多衣丝绸,盖行在全境产丝甚饶,而商贾由他州输入之数尤难胜记。”8

杭州丝绸质量优异,受到各地民众的欢迎。这在丝绸之路重镇敦煌出土的回鹘文写本中也有所体现。法国学者伯希和(P. Pelliot)在敦煌莫高窟北区的第464窟(伯希和编号181窟)获得一批回鹘文文书残片,其中有两件提到杭州出产的丝织品“行在缎子”。日本学者森安孝夫对它们进行了释读和研究9。具体转写和释义如下。

193号正面:1)……///tayšingdu toγma 2)……///WR atlïγ bir aymaγ 3)……///’äsän tämür atlïγ bir 4)……///aymaγ ilči alïp 5)……///WN-nïng qor bolmïš tavar-nïng 6)……///ilči-kä altï taš böz-kä 7)……///üč qap bor birlä ayaq 8)……///tidim-kä üč qïngsay tavar 9)……///taš böz birip. S’Y’///…… 10)……qïngsay tavar iki torqu…… 11)……Z tavar bir torqu////……12)……//YWDY///’äsän tämür……

这件文书残缺严重,内容大意是:……大乘都秃麻……名字的1个爱马……名叫也先帖木儿的1个……爱马使者取了……的受损财产的……给使者6匹外用棉布……3皮囊葡萄酒和碗……给提点3匹行在缎子……给了外用棉布……行在缎子、2匹绢……缎子、1匹绢……也先帖木儿……

另一件194号文书正面文字为:1)T////P////…… 2)iki taš böz birdim./ …… 3)taš bös bir ič böz bir///…… 4)yana bir qï//l qïngsai tavar…… 5)birmiš ča tavar torqu…… 6)taš böz taypu-nïng ol…… 7)bir stïr at mündür////…… 8)-ta toγma-qa iki…… 9)mal tämür……

文书的大意是:给了我2匹外用棉布……外用棉布、1匹内用棉布给了我……另外,1 qï//l行在缎子……给了;茶、缎子、绢、外用棉布,太傅取了。……乘马送了1 stïr……给秃麻2……所有之物帖木儿……10

根据森安孝夫研究,文中的qïngsai 就是行在城杭州,在元代的不少中外文献中沿用了这个南宋时期的称呼。Tavar意为“缎子”。森安孝夫判断,这两件回鹘文文书的时代属于元代,它们是杭州丝织品在西北地区回鹘/畏兀儿人中行销、使用的文献证据。

三、杭州金属制品

在新疆吐鲁番木头沟的柏孜克里克石窟出土了两种共五件文书,都与杭州的商品有关。已经有多位学者对这些文书做过研究11。它们的具体情况如下。

德国第二次吐鲁番考察队(1904-1905年)在柏孜克里克石窟获得两件文书。它们属于商品包装纸,纸上钤盖商家的墨色戳记,具有广告性质。一件文书编号为Ch.1064 (T II M 1046),方形戳记内的文字是:“信实徐铺打造/南柜佛金诸般/金箔不误使用/住□州官巷北/□□巷口开铺”。另一件文书编号Ch.1875 (T II M 1047),文字是:“□□□□□□/□□□金诸般/金箔不误使用/住杭州官巷北/□家巷口开铺”。

德国第三次吐鲁番考察队(1906-1907年)在柏孜克里克石窟又获得一件基本相同的文书,编号为Ch.1103 (T III M 137),文字内容为:“□实徐铺打□/南柜佛金诸□/金箔不误使用/住杭州官巷北/崔家巷口开□”。

综合三件文书,我们可以得到一个完整的文本:“信实徐铺打造/南柜佛金诸般/金箔不误使用/住杭州官巷北/崔家巷口开铺。”

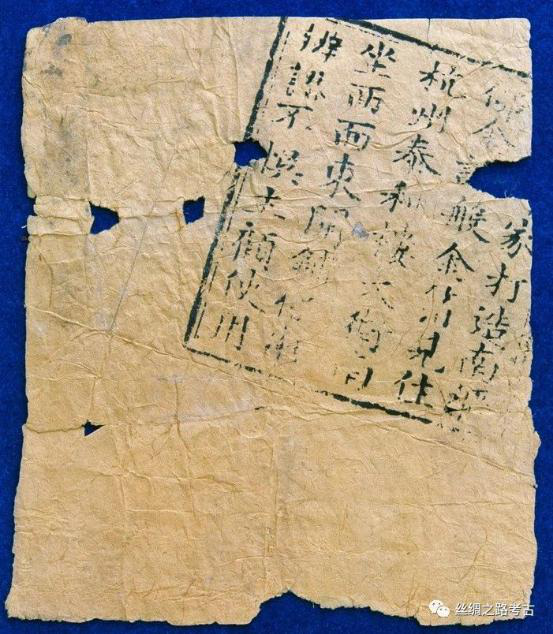

1980年,柏孜克里克石窟出土了两件性质相似的文书。其中一件较残,另一件编号80TB1:508,文字是:“□□□家打造南柜/佛金□般/金箔见住/杭州泰和楼大街南/坐西面东开铺□□/辨认不误主顾使用。”(图一)12根据德国发掘的三件文书,以上文书的文字可补充为:“□□□家打造南柜/佛金诸般/金箔见住/杭州泰和楼大街南/坐西面东开铺□□/13辨认不误主顾使用。”

图一 元代杭州商家包装金箔的裹贴纸

金箔,也写为“金薄”,是用黄金捶成的薄片,常用以贴饰器物或佛像等。佛金则是金箔的一种,用真金拼入紫铜制成,颜色深赤,可用来制造金泥14。在柏孜克里克石窟出土这些文书正与使用金箔装饰石窟佛像、壁画有关。

研究者们指出,文书上面的文字具有广告性质。不过,对钤盖戳印的纸张有不同的认识。一种意见认为是裹贴纸,用来包裹商品,顺带钤盖广告15。另一种意见是强调文书的广告功能。我个人赞同前者。这些钤盖广告戳印的纸张是用来包裹商品的,具体到吐鲁番柏孜克里克石窟发现的纸张,必定是用来包裹金箔的。在这些包装纸上钤印广告戳记,达到包装和宣传的双重目的。

这两种金箔裹贴纸,学者们一致判断属于元代。元代杭州的手工业技术,尤其是与佛教有关的造像和装饰工艺非常发达。元朝皇家寺院和蒙古贵族礼佛都倾向于使用杭州的产品。《永乐大典》卷一九四二○《站赤五》记载:

皇庆二年十一月,浙江省咨:“会福院为玉山普安寺、大护国仁王寺阙少供具,本院官安普就杭州给价,令两浙都运朵儿只置买。奏启圣旨、皇太后懿旨,令江浙行省应付站船递运。会福院径咨本省及朵儿只呈,索递运船三十只。本省照拟:为会福院不经都省,径直行移,于例未应。若候移文咨会,缘奉上命成造物件,应付船只事意。会福院差官守候起运,除下杭州路会计物数应付外,其事干系站赤通例,又有续起船数。移咨照详回示。”都省照得:“皇庆二年九月三日,奏准圣旨:‘但是干碍省(都)[部]公事,毋得径直移文各处。’今普安等寺供具什物,既奉上命成造起运赴都,别难议拟。所据会福院不经省部,径咨行省应付站船一节,若便取问,却系奏准以前事理。下兵部就行会福院,照会施行。”16

《永乐大典》卷一九四二一《站赤六》记载:

延祐元年闰三月,江浙等处行中书省言:“本省总摄两浙、江东、福建四道,地广且重,使客频繁。近据杭州路照勘到在城马站见在使臣五十三起,日支分例计中统钞八锭十五两有余。皆是各位下差来印经、盖寺、成造供器、催征田粮等事。”17

可见,在元代与佛教寺院有关的佛经印刷、供器制作,其采办中心是杭州。因此,杭州的金箔销售到吐鲁番地区便不足为奇了。

四、杭州非汉文佛经

伯希和于1908年在敦煌莫高窟北区464窟(伯希和编号181号)获取了一批西夏文文书。其中西夏文刻本《大智度论》卷八七的两件残页上钤盖长方形牌记,内容为两行汉文:“僧录广福大师管主八施大藏经于/沙州文殊舍利塔寺永远流通供养。”(图二)18

图二 元代杭州西夏刻本《大智度论》

1941-1943年间,张大千在莫高窟北区洞窟中掘得百余件文书, 其中的一件西夏文佛经现藏日本天理图书馆,为《阿毗达磨大毗婆沙论》卷二九将近末尾的一段文字,上有相同的管主八施经牌记19。

1988-1995年敦煌研究院对莫高窟北区石窟进行发掘,在B159窟发现一些佛经残页,其中有一件西夏文佛经,编号为B159:26。据研究为《龙树菩萨为禅陀迦王说法要偈》,上面也钤盖上述管主八施经牌记20。

管主八是元朝僧官,曾任松江府僧录,在元成宗大德年间利用“江南浙西道杭州路大万寿寺雕刊河西大藏经板”施印西夏文大藏经21。其中布施给敦煌寺院的四件实物都出土于敦煌北区洞窟。由刊印牌记可知,河西大藏经板是在杭州路大万寿寺雕刊的,印刷和装订也应在当时中国的出版业中心杭州。这批西夏文佛经由管主八敬施于沙州文殊舍利塔寺,虽然它们不是商品,但反映了杭州与西北丝路重镇的密切联系22。

除了杭州雕版印刷的西夏文佛经外,在丝路沿线还发现了杭州雕版印刷的回鹘文佛经《佛说天地八阳神咒经》。该经是1929年西北科学考察团从新疆吐鲁番获得的。1954年出版的黄文弼《吐鲁番考古记》最早刊布。23该书存扉画2折页,朱色印刷;回鹘文经文5折页,25行,墨色印刷。另有扉画残叶一截,墨色印刷。扉画出自汉人刻工陈宁之手,经文用汉文标写页码(图三)。据此判断,扉画和回鹘文经文都是在汉地刻写、印刷的24。

图三 元代杭州回鹘文课本《佛说天地八阳神咒经》

扉画刻工陈宁为杭州工匠,因此这部回鹘文佛经当在杭州刻印。据研究,陈宁曾经参与了多项影响深远的刻书活动,包括续刻汉文佛经《碛砂藏》;刊雕《至大重修宣和博古图》;刊刻元朝后期天历、至元年间的《元官藏》;等等。研究者推测,他生活的时代当在元武宗(1308—1311)至元惠宗至元二年(1336)前后,卒于1330年代之后25。

以刻工陈宁为线索,我们可以推定当时的杭州是汉文、回鹘文佛经的刊刻中心之一,对于佛教文化在丝绸之路沿途地区的传播曾发挥巨大作用。

元朝官书的记载也能证明这一点。《经世大典》“站赤”多次提到元朝政府和蒙古权贵在杭州印刷佛经。除了上文提到延祐元年闰三月的史料外,《永乐大典》卷一九四二一《站赤六》还有两条相关记载,其中第二条可能与西夏文大藏经有关。先看第一条:

延祐元年三月十五日,中书兵部准提调印经官关:“钦奉圣旨,已印经文,选速古儿赤王安童、宝儿赤脱火赤等前去江西、江浙等处散施。请给驿”事。又,都功德使司关:“奏准杭州所进《品次录》等经文,委毛法师徒弟二人送至李王朝汉、河西僧寺。合用站车铺马,省部应副。”26

再看第二条:

延祐元年五月八日,……[中书省]又奏:“杭州所进八藏经文,前者月鲁铁木儿奏令送至河西之地。移文省部,逐旋发去。今又奉旨,复送六藏经文前去。所虑大都迤西驿传,递送西番僧人舍利,往返频数,困乏莫甚。请停六藏经,俟秋收之后,徐议发去。”奉旨:“今姑止之。后收量各站气力,逐旋遣送。”27

由此可见,杭州在元朝佛经刊刻、印刷、装订方面的重要地位。当时杭州经济、文化发达,出版印刷业繁荣,无论刻工、印工的技术水平,还是印书所需的油墨、纸张等材料均属上乘,这给图书的刻印提供了良好的条件。

五、杭州汉籍

杭州不仅是佛经出版的中心,更是汉族学者各种著作的刊行地。在古代丝绸之路沿线也发现了元代杭州出版的汉族士人的学术著作。

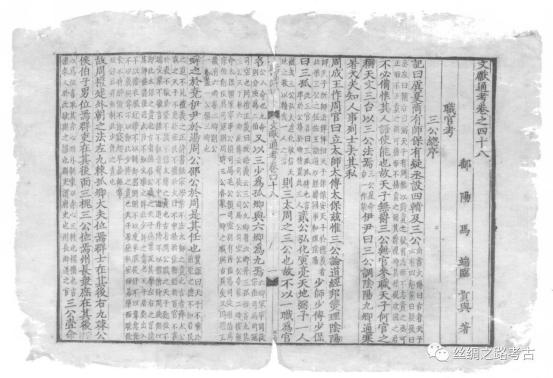

1992年内蒙古阿拉善盟额济纳旗绿城遗址出土四卷元代杭州西湖书院泰定元年刻本《文献通考》,出土时它的外面用习字纸包裹,纸上有“至正十三年五月”字样。同时出土的还有元代瓷器、经书、丝绸残片等。该书现藏阿拉善盟博物馆、额济纳旗博物馆28。

该书用较粗糙的入潢薄竹纸印制,完整一叶纵32厘米,横47厘米,共4卷58个叶面:卷四六共14面,卷四七共17面,原本当为18面,佚失第11面,卷四八共16面,卷四九共11面。从保存来看,除卷四六的1至5面和卷四九的最后1面即第11面残损外,其余均基本完整。文书每半叶13行,满行26字,小字双行,左右双栏,上下单栏,细黑口,双鱼尾,版心宽阔,上鱼尾下方记书名、卷第、叶次,板心上方记字数,下方记刻工姓名(图四)。

图四 元代杭州西湖书院刻本《文献通考》

元代《文献通考》有泰定初刻本和至元五年修补本。泰定本在中国国家图书馆存282卷,是现今保存最完整的版本,《中华再造善本》影印出版的《文献通考》即以此书为底本。另外有几种残本存山东省博物馆、北京市文物局、重庆市图书馆。该书刻印精良,字体工整优美,堪称元刻本的代表。额济纳旗出土的《文献通考》与存世泰定元年西湖书院刻本完全相同29。

马端临(约1254-1323)是宋末元初著名史学家,他的《文献通考》是继唐杜佑《通典》后又一部专述典章制度的巨著,全书348卷,卷帙宏大。杭州西湖书院在《文献通考》成书不久就进行刊印,使这部重要文献迅速流传。《文献通考》初版本出现在偏远的额济纳旗,反映出该书在当时受到普遍的欢迎,即使在边疆地区也有人购置阅读。此外,它为研究古代额济纳旗的文化教育提供了宝贵资料。

额济纳旗在元代为亦集乃路,在地方行政设置上为下路,属于边陲荒远之地,人口稀少,自然环境恶劣,主要生产部门是绿洲农业,经济、文化落后。当地出土的儒学文献,多为习字材料,书籍不多,以抄本为主,印本数量很有限,只有《孝经》《尚书》《孟子》《新编待问》《碎金》《通鉴节要》《薛仁贵征辽事迹》等残叶出土。这些文献反映出当地儒学教育落后的基本情况。杭州西湖书院刻印的《文献通考》写刻精湛,纸墨优良,它出现在位置偏僻、远离文化中心的亦集乃路,揭示了元代中后期南书北运,汉文化扩大传播的迹象。

六、结论

在元代,杭州对外输出的产品既有丝织品、金属制品等传统商品,也有书籍等文化产品30。在丝绸之路沿线的各种元代遗物中,来自杭州的产品时有发现。这些产品不只具有商业价值,它们也是文化的载体,将汉地物质文化、思想文化和先进工艺传播到遥远的西北地区。更有14世纪的欧洲文献显示,杭州是当时享有国际声誉的商业都市,欧洲商人沿着丝绸之路,从亚欧大陆的西部千里迢迢到杭州进行贸易。

唐代以后,中国经济、文化中心加速南移,丝绸之路的路线与商贸重镇也随之发生变化。13-14世纪杭州各种产品的输出,反映了古代丝绸之路发展的新动向。

注释

1、Francesco B. Pegolotti, Notices of the Land Route to Cathay (circa 1330-1340), trans. and ed. by Henry Yule, in Henry Yule ed., Cathay and the Way Thither, vol. 2, London: Hakluyt Society, 1866, pp.287-289. 这份文献只有一个抄本传世,现代整理本见Francesco Balducci Pegolotti, La pratica della mercatura, ed. Alan Evans, Cambridge (Mass.), 1936. 与引文相关内容见p.21.文中附注的地名均见Evans整理本,若存在着两种写法,前者为稿本原文,后者为Evans的校正。

2、关于Chamexu/Camesu 为何地,尚有争议。英国学者裕尔(Henry Yule)判定此处为甘州,见Henry Yule ed., Cathay and the Way Thither, op cit., p.288, n.3.中国学者周良霄、顾菊英释为哈密,见周良霄、顾菊英《元代史》,上海人民出版社,1993年,第837页。本文从裕尔说,又见Francesco B. Pegolotti, La pratica della mercatura, op cit., p.398.

3、Francesco B. Pegolotti, Notices of the Land Route to Cathay, op cit., p.292; Francesco B. Pegolotti, La pratica della mercatura, op cit., p.22.应当指出的是,裴哥罗梯本人没有到过中国。

4、Henry Yule ed., op cit., p.288, n.4. 周良霄、顾菊英认为此地为马可波罗所说的Cacianfu,是今山西地区的某个城市,但未给出明确的说法。见前引周良霄、顾菊英《元代史》,第837页。本文从裕尔说。

5、Francesco B. Pegolotti, La pratica della mercatura, op cit., p.398.

6、Robert-Henry Bautier, “Les relations économiques des Occidentaux avec les pays d’Orient au Moyen Age: Points de vue et documents,” in Sociétés et compagnies de commerce en Orient et dans l’Océan indien, ed. M. Mollat, Paris, 1970, reprinted in Robert-Henry Bautier, Commerce méditerranéen et banquiers italiens au Moyen Âge, Aldershot,1992, no. IV, pp.315–316.

7、《鄂多立克东游录》,何高济汉译本,中华书局,1981年,第67、69页。

8、《马可波罗行纪》,沙海昂(A.J.H. Charignon)注释,冯承钧汉译本,河北人民出版社,1999年,第535页。

9、森安孝夫《敦煌出土元代ウイグル文书中のキンサイ缎子》,《榎博士颂寿记念东洋史论丛》,(东京)汲古书院,1988年,第417-441页。后收入同作者论文集《東西ウイグルと中央ユーラシア》,名古屋大学出版会,2015年,第490-510页。

10、译文和词汇讨论见上引森安孝夫《敦煌出土元代ウイグル文书中のキンサイ缎子》,第492-498页。

11、关于文书具体研究的主要成果参见陈国灿《吐鲁番出土元代杭州“裹贴纸”浅析》,《武汉大学学报》1995年5期,第41-44页;冯培红、马娟《从杭州到吐鲁番:柏孜克里克石窟所出元代商业广告的南北流传》,《杭州文史》第4辑(2015年),第6-17页。

12、最初发表于吐鲁番地区文物管理所《柏孜克里克千佛洞遗址清理简记》,《文物》1985年8期,第56页,图版壹。该文认为印本的年代为11-12世纪。中国学者张新鹰和日本学者森安孝夫都认为它们当属元代。见张新鹰《陈宁其人及回鹘文〈八阳经〉版刻地——读冯家昇先生一篇旧作赘言》,《世界宗教研究》1988年1期,第131页。上引森安孝夫《敦煌出土元代ウイグル文书中のキンサイ缎子》,收入《東西ウイグルと中央ユーラシア》,第508页,注释43。

13、前引冯培红、马娟《从杭州到吐鲁番:柏孜克里克石窟所出元代商业广告的南北流传》第9页将二字释为:保、能。可备一说。

14、吴山主编《中国工艺美术大辞典》,江苏美术出版社,2011年,第1100-1101页。

15、前引陈国灿《吐鲁番出土元代杭州“裹贴纸”浅析》,第41页。

16、《永乐大典》,中华书局,1986年影印本,第7230页上栏。

17、上引《永乐大典》,7231页上栏。

18、王国维《元刊本西夏文华严经残卷跋》,《观堂集林》卷二一“史林十三”,河北教育出版社,2003年第2版,第519-520页。该文最初发表于1923年。段玉泉《管主八施印〈河西字大藏经〉新探》,《西夏学》第1辑,2006年,第102页。李伟、郭恩主编《法藏敦煌西夏文文献》,上海古籍出版社,2007年,第100、102页。

19、上引段玉泉《管主八施印〈河西字大藏经〉新探》,第103页。

20、史金波《敦煌莫高窟北区出土西夏文文献初探》,《敦煌研究》2000年3期,第9-10页。

21、上引段玉泉《管主八施印〈河西字大藏经〉新探》,第101-102页。

22、森安孝夫《ウイグル语文献》,山口瑞凤编《讲座敦煌 6 敦煌胡语文献》,(东京)大东出版社,1985年,第89-90页,注释9。

23、黄文弼《吐鲁番考古记》,中国科学院,1954年,第112-113页。

24、冯家昇《刻本回鹘文〈佛说天地八阳神咒经〉研究——兼论回鹘人对于大藏经的贡献》,《考古学报》1955年9期,第183-192页。

25、张新鹰《陈宁其人及回鹘文〈八阳经〉版刻地——读冯家昇先生一篇旧作赘言》,《世界宗教研究》1988年1期,第127-131页。

26、上引《永乐大典》,7230页下栏。

27、上引《永乐大典》,7231页下栏。

28、巴戈那、李国庆《元西湖书院刻本〈文献通考〉散叶跋》,中国文物研究所编《出土文献研究》第7辑,上海古籍出版社,2005年,第193-195页。图版见塔拉等主编《中国藏黑水城汉文文献》,国家图书馆出版社,2008年,第7册,第1501-1558页。

29、参阅前引巴戈那、李国庆《元西湖书院刻本〈文献通考〉散叶跋》,第193页。

30、关于宋元时期杭州经济的繁荣,除了前引《马可波罗行纪》外,还可参阅(法)谢和耐著,刘东译《蒙元入侵前夜的中国日常生活》,江苏人民出版社,1995年。法文原著出版于1959年。周膺、吴晶《杭州经济史》,中国社会科学出版社,2015年,关于南宋和元朝的论述,见该书第108-167页、183-193页。

编 者 按:原文载于《丝绸之路考古》,如引用请据原文。

文稿审核:包·苏那嘎

排版编辑:武 彬