--以河西出土实物和汉简为中心

“丝绸之路”一词,自从十九世纪七十年代由德国地理学家李希霍芬提出来以后,内涵和外延一直处在变化之中。到现在为至它实质上已经成为一个东西方经济文化交流的象征性符号,为社会各界接受和运用。近年来随着丝绸之路沿线相关遗址世界文化遗产的申报成功和中国政府“一带一路”倡议的提出,丝绸之路和东西文化交流的研究也在逐步深入。有学者由于关注的范围不同,提出了各种不同的新的叫法,例如有“陶瓷之路”、“茶叶之路”、“玉石之路”、“青金石之路”、“丝瓷之路”、“佛教之路”等等[1]。但都没有“丝绸之路”这一概念具有代表性和涵盖性。再说中国是丝绸大国,历史悠久,辐射面极广,丝绸贸易也是中国文化的代表性符号。

一个世纪以来,在甘肃的河西地区不仅出土了大量汉简,而且出土了数量可观的两汉时期的丝和丝织品实物。这对研究丝绸之路的“丝绸”和“路”都具有重要意义。本文就河西地区出土的丝织品实物以及汉简中对丝绸的记载作一些介绍,以供进一步研究。

一、出土的丝绸实物

经过最近可移动文物的普查可知,甘肃省博物馆、甘肃简牍博物馆、甘肃省文物考古研究所、高台县博物馆、肃州区博物馆、敦煌市博物馆等文博单位都收藏有数量不等的两汉时期的丝织品。但是经过集中发掘的遗址主要是敦煌马圈湾遗址、居延遗址和悬泉置遗址。下面主要以此三个遗址为例来说明两汉丝织品的出土情况。

敦煌马圈湾遗址,1979年发掘。除出土汉简1217枚以外,还出土其他遗物343件。其中有各类纺织品140件。114件纺织品中有丝织品114件,毛织品和麻织品各13件。丝织品占全部纺织品的81.4%,而毛、麻织品各占18.6%左右[2]。丝织品主要有锦、罗、纱、绢等遗物。

在上世纪30年代中瑞西北科学考查团组织的居延考古中,瑞典考古学家贝格曼沿着额济纳河流域进行了地毯式考察发掘,除了发现著名的居延汉简外,还发现了纺织品848件。其中丝织品681件,毛织品97件,麻织品70件。各占纺织品总数的80%、11.4%、8.2%[3]。

上世纪70年代初,由甘肃省文博部门发掘的甲渠候官遗址和肩水金关遗址,除出土20000多枚“居延新简”外,同样出土了相当数量的纺织品。有丝织品282件、毛织品1件、麻织品32件。总计出土各类纺织品315件。其中丝织品占89.5%、麻织品占10%、毛织品只占0.3%。

1990年至1992年发掘的悬泉置遗址,除了出土20000多枚汉简和其他遗物外,还出土了大量纺织物,据初步统计,各类毛麻丝织品共有2306件,其中丝织品909件,占总数的39.41%,毛织品587件,占25.45%,麻织品810件,占35.12%[4]。以上三处遗址中,只有悬泉置遗址出土丝织品的比重大约在三分之一强,其他地区所出,丝织品都在80%以上。

三处遗址纺织品数据统计表:

三处遗址出土的丝织品近2000件,数量相当可观。品种亦极为丰富。但是要研究数量如此之多年代如此久远的丝织品,则需要专门的知识和技术设备,有待在今后的岁月中逐步进行。有一些标本已经在中国丝绸博物馆常年展出。应展出之需,赵丰和周旸二位先生已对展出品作过研究和鉴定。下面的介绍主要参考了展览说明和赵丰主编的《丝绸之路:起源、传播和交流》以及徐铮、金琳主编的《锦程:中国丝绸与丝绸之路》[5]。

汉代采绢,出自敦煌悬泉置遗址。一组5件,均为残片。经中国丝绸之路博物馆鉴定:经密在60~80根/厘米之间,纬密在25~40根/厘米之间。其中2件呈蓝色,l件呈红色,l件呈黄色,l件呈本色。其中比较有趣的是黄色绢的染料检测。通过比对其在不同波长光照下的颜色变化,发现该织物的染料中含有小檗碱。小檗碱是天然黄色染料黄檗(Phellodendron spp.)的主要色素成分,在紫外光照射下往往会呈现出绿色的荧光,这一典型的特征有助于快速鉴别黄檗染料。黄檗染丝绸极易上染,从汉晋织物到明清服饰中均发现有小檗碱及其衍生物,但是黄檗的光照色牢度较差,短时间的光照即导致颜色变深,所以出土的黄檗染色织物往往呈现土黄色。

湖绿色四经绞横罗,出自敦煌马圈湾遗址。四经绞罗早在商代已经出现,到战国时出现四经绞提花罗,汉唐时十分流行。但这件四经绞横罗却很有特色。中国丝绸之路博物馆鉴定认为,经丝密度为61根/厘米,纬丝为40根/厘米,尽管密度不小,但仍见孔疏目朗,经纬丝均无捻。其组织结构的特殊之点是在传统的四经绞罗中多织了二梭平绞,形成一个三梭横罗的横向条纹状效应,十分轻薄柔美。同时,这件罗织物呈现较浅的蓝色,近湖色,经检测为靛青染料。横罗的出现或许是受了毛纱的影响。在新疆民丰尼雅遗址出土织物中出现了三梭平纹的毛纱,这类织物在后世就可称为横罗。在甘肃花海毕家滩26号墓出土的刺绣上,用的也是四经绞横罗,说明了这类罗织物在西北地区的流行一时,或许正与毛织纱的影响有关。

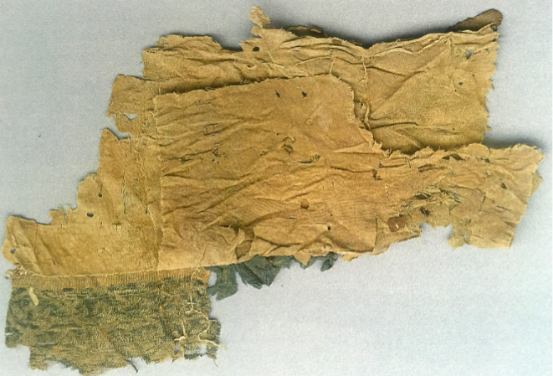

毛纱,出自敦煌马圈湾遗址。织物残片,由一块深蓝色平纹绢和一块浅棕色毛纱缝制而成。毛纱部分经纬线均为Z捻,经向长7.5厘米,纬向长24厘米。地组织为平纹,花部为两根经线相互绞转并每一纬绞转一次的二经绞组织。图案单元为矩形,呈散点排列,每个单元包括3根纬线、10对经线。据王乐的说明:汉代的毛纱织物并不是很多,新疆扎滚鲁克出土过一件有类似绞纱组织的黄色毛织物。其基本组织是平纹地上以二经绞显花的暗花纱,绞纱部分图案也很简单,为条纹和散点。织物局部有缂织纹样,缂织部分约3厘米宽,平纹地上用红、黄、白、蓝等色纬线缂织出二方连续的方格纹和阶梯式山纹。山普拉也出土过几件平纹地上以二经绞显花的毛织物,如原白色毛纱上衣残片和原白色毛纱衣角。织造二经绞丝织物时需要在织机上增加绞综,但己知的汉代织机并未发现绞综。从新疆发现的二经绞和缂毛同时出现在一块织物上的情况推测,当时织造二经绞组织并未使用绞综,而是用手工挑花[6]。

杂色绢,出自敦煌马圈湾遗址。根据中国丝绸博物馆刘剑的介绍,蓝色绢根据颜色深浅可以分为蓝色、宝蓝和月白。通过微型光纤光谱检测发现这三件蓝色绢织物上均含有靛蓝,说明由靛青染料染色。在丝绸之路沿线菘蓝和蓼蓝较为常见。靛青是瓮染染料,该组蓝色绢片的颜色不同是由白坯浸染的时间和次数不同决定的。靛青染料色牢度极佳,即使埋藏于地下几千年也不会褪色。红色绢残片边缘存在一行缝线,说明该残片可能来自于衣服。经过检测发现红色染料取自西茜草(Rubia tinctorum),一种仅产于新疆地区的茜草科植物,所以也被称为“回回茜”。无论是公元前2000年左右新疆小河墓地出土的毛织物,还是唐代青海地区出土的粟特锦都发现该种红色染料,因此可以推测西茜草一直是西北地区重要的植物染料。

黄色绢残片上呈现多处缝线,应该来自于服饰的一部分,可能为内衬。经过检测,未发现有明显的染料遗存,说明残片的黄色可能是蚕丝遭受环境影响发生了劣化。

在丝绸之路沿线出土的纺织品中黑色和棕色的织物并不多见,而且毛织物的深色很可能来自于羊毛本身的颜色。而该组织物中的棕色绢片显然由黑色染料染色,在西北地区常见的黑色染料是胡桃,而东南地区出产的黑色染料则为五倍子或皂斗。

丝带,出自敦煌马圈湾遗址。由一粗一细的两条织物搓捻而成,略呈绿色,制作粗疏。丝带结系后垂余的部分,未加搓捻或虽经搓捻但己散乱。帛鱼主要由三部分组成,包括团状米黄色帛鱼主体、红色尖饰和红色三角形饰,红色三角形饰和帛鱼主体之间以缝线缝缀。其中的红色、绿色和米黄色织物,均为平纹绢,经纬密度分别是130×60根/厘米、140×70根/厘米和80×45根/厘米。采用微型光纤光谱仪对织物中的红色、绿色和米黄色等部位进行原位无损的染料分析,可知红色为茜草染成,绿色同样来自靛青与另一种黄色染料的套染。关于帛鱼的用途至今尚无定论,在汉晋时期的西北地区,帛鱼应为女性随身用品。至唐,鱼袋的佩戴与颁赐成为官员品阶等级的象征,并逐渐形成与之适应的鱼袋制度,两者之间或与汉晋时期的帛鱼使用有所关联[7]。

汉代绢制冥衣,出自敦煌马圈湾遗址。据周旸的 介绍,冥衣作交领式,左袖缺失,自腰部断裂,无下摆。衣身单层无衬里,由红色绢制成,经密70根/厘米,纬密35根/厘米。领部及袖缘采用蓝色绢,经纬密度与红色绢相近。染料分析结果表明,红色为茜草染成,蓝色还是来自靛青。在马圈湾烽煌遗址共出土两件此种冥衣,另一件款式与此相近,袖略长,衣身为米黄色,袖及领为红色,袖缘为蓝色,同样在腰部以下缺失。根据河西出土的汉晋时期服装的形制可推断,此件冥衣极有可能是腰部以下加缝一段下摆的短袖襦。此类冥衣是中国古代丧葬礼仪及风俗的产物,其体量很小,虽是专为陪葬所做的冥服,但其样式应是对实物的模仿,一定程度上反映了当时的服装式样。在楼兰古墓群MB2曾出土一件绢质冥衣,宽衣长袖,是仿制成人衣服制作的冥衣。营盘15号墓也出土过一件淡黄色绢衣袍和黄褐色绢衣襦,不仅服装保存最为完整,入葬方式也最为明确。在胸前及左手各置一件绢质冥衣,以象征备足四季之衣服,供死者在另外一个世界享用。从楼兰及营盘墓地所保存较为完整的信息推测,马圈湾遗址所出土的小型服装亦应为冥衣类随葬品。

蓝地立鸟云纹锦,出自敦煌马圈湾遗址。根据周旸等人的介绍,织锦已残,残存部分呈长条形。此锦曾被用作某些装饰,较平直的一端可见疏密有致的钉线,丝线散乱的一端也可见明显的缝线。经纬密度为112×26根/厘米,组织结构为平纹经锦,以深蓝为地,显黄、绿二色花,织出云气纹,云气之间每行交错排列,每一云气作中心对称状。纹样总体模拟博山炉,云纹象征炉中升腾的烟气,填充的立鸟形象似为象征长生的仙鹤。汉晋时期,社会上流行升仙思想,以致生活日用往往以各种云气作为装饰。对织锦的蓝色和绿色部位进行染料分析,可知深蓝色地部为靛青染成,绿色花部则来自靛青与另一种黄色染料的套染。尽管天然染料的品种繁多,但是真正常用的染料也就十几种,因此,为了满足人们对丰富色彩的向往与需求,古代染匠采用套染的方法来获得成百上千种颜色。一般认为,天然绿色染料极为稀少,所以历史上的绿色几乎都是由黄色染料和靛青套染得到的。

菱格几何纹锦残片,出自敦煌悬泉置遗址。根据周旸的介绍,残片由1块织锦和2块不同的绢拼缝而成,残损较甚。其中织锦的经纬密度130×40根/厘米,两种绢疏密有所不同,较疏者经纬密度分别为65×35根/厘米,较密者90×45根/厘米。织锦与绢拼缝的一端存有幅边,织锦上且存有缝线。间缝缀有蓝色绢片,其外覆以米黄色绢,并存有较为凌乱的缝线。织锦为平纹经锦,以深青为地,显黄色花,织出互相连续的菱格纹,菱格纹内饰以几何纹样,纹样元素为穿璧和对羊,斯坦因曾在楼兰遗址中发现同类纹样的织物。采用微型光纤光谱仪对织锦进行原位无损的染料分析,可知地部的深青色为靛青染成,花部的黄色中检出单宁成分。

织锦残片,出自敦煌悬泉置遗址。织锦为平纹经锦,经纬密度160×35根/厘米。残损较甚,残存部分略呈长方形。织锦以蓝色为地,显褐色花,白色勾边,纹样略近于菱格云纹。织锦一端尚存幅边。

漆纱,出自敦煌悬泉置遗址。一组4件,其中3件为宽窄不一的组带,为编织后髹漆而成;1件为漆纱,系平纹绢髹漆而成。具体用途不详,但从其形制和同类编织物的使用情况看,当为服饰器物的系带和残片。根据周旸的介绍,中国是世界上最早使用天然生漆的国家,较早的髹漆纺织品为春秋后期河南光山黄国墓和山东临淄郎家庄东周殉人墓出土的髹漆编织履残片。至汉,文职戴进贤冠,武职戴武弁,冠弁髹以黑漆是汉代通常的做法,湖南长沙马王堆3号西汉墓出土过完整的漆纚纱弁,甘肃嘉峪关丁家闸5号壁画墓出土了漆纱残片,6号壁画墓描绘有进贤冠的图像。髹漆纺织品具有一系列优异性能,大多用作冠、带、履等成型产品--化柔软为硬挺,用作冠履便于成型;化娇弱为坚牢,用作鞋履耐磨持久;化原色为棕黑色,最能符合周制中对冠帽的色彩期望;化亲水为拒水,冠履可适度防水防雨。今在悬泉置遗址发现的大量漆纱,不仅说明髹漆技术和髹漆纺织品顺着丝绸之路自东而西传播,同时也说明随着汉武帝凿空丝路营建官驿,汉制冠服制度也延伸至此[8]

二、简牍和帛书中记载的丝绸

除了上述所说河西地区发现的大量汉代丝织品实物外,河西出土的简牍帛书也有相当多丝絮和丝绸的记载。下面将从种类、数量、来源等几个方面加以叙述:

(一)简帛中记载的丝织品种类

虽然上面呈现的出土实物数量不算少,但品种只有绢、锦、纱、罗等几种。可在汉简中记载的出现在河西地区的丝织品种类就要丰富得多。

1.丝和丝絮

丝,《说文》:“蚕所吐也。从二糸。”罗振玉《增订殷墟书契考释》:“象束丝形,两端则束余之绪也”[9]。说明早在甲骨文中就有“丝”一类的字。胡厚宣先生在《殷代的蚕桑和丝织》一文中作过统计,说在甲骨文中从丝的字就有100个[10]。后来有学者认为甲骨文与“丝”字有关的字确切说,应该是53个[11]。

不管怎么说,早在甲骨文时代,“丝”以及相关物品已广泛出现在社会生活中了。根据浙江钱山漾和河南荥阳青台遗址的考古发现,大约在距今5000年前,丝绸就已出现在上述地区[12],所以甲骨文中有大量与“丝”有关的字形,都在情理之中。到了我们所关注的两汉,蚕、桑、丝、绸已经有了3000年的历史,具体到河西走廊汉帝国正在强盛时期的丝绸之路上,丝绸自然是大宗的物品。

出十二匹采繒,二百五十買刀,同買罽十二張。出絲一匹,直千六百,買罽八張。出絮十斤,刀百卅八□□買罽七張。□□□□□少一尺二寸,□□□□□少六十六。(Ⅱ90DXT0216②: 584)[13]

竹简,23.2×0.8×0.1厘米。此简从质地看,是西北汉简中少见的竹简,有些字迹也不能释读。大意是用丝、絮、采缯作为货币,以物易物,购买了刀和罽,文义不能贯通。该层出土汉简较多,918枚。纪年简也多,159枚。但时间比较集中在甘露四年(-50)到永始元年(-16)。简中提到的原料和织品有丝、絮、缯、罽。丝用匹为计量单位,显然不是原丝,而是一种丝织品。缯,同帛一样,可作丝织品的通称。此处“采缯”当为“彩缯”,即有色彩的丝织品。“采”通“彩”。《汉书•货殖传》:“其帛絮细布千钧,文采千匹。”师古曰:“帛之有色者曰采。”絮,《说文》:“敝绵也,从糸,如声。”汉简中有丝絮、驼絮之分,此处当指丝絮,也就是今天人们所说的“丝绵”,两汉时人们用野蚕丝作丝绵,或者以纺织所剩下脚料作丝绵,冬天作棉衣铺装衣服取暖。罽,当是一种毛织品,毡毯之类。《汉书•东方朔传》:“木土衣绮绣,狗马被缋罽。”师古曰:“缋,五彩也。罽,织毛也,即氍毺之属”[14]。《三国志•乌丸传》裴注引《魏略•西戎传》:大秦国“有织成细布,言用水羊毳,名曰海西布。此国六畜皆出水,或云非独用羊毛也,亦用木皮或野茧丝作,织成氍毹、毾㲪、罽帐之属皆好,其色又鲜于海东诸国所作也” [15]。用丝、絮、缯来买罽,说明这种罽或可不是本地所产,而是像上文所说,是从西域传来的比较高档的毡毯,保暖实用美观,是当时河西民众青睐之物。当然,《尔雅》亦将罽解释为毛织品所作衣服,“罽,胡人绩羊毛作衣。”

帛二斤□小麥五斛出

絲絮八斤□粟八斛二斗

亖月甲申少内 嗇夫岑付擅利里張儀

橐絮十一斤□小麥六斛

(Ⅳ91DXT0617③:4)

木简,23×1×0.15厘米,右侧稍有残缺。柽柳。简文两栏,第一栏先写一较大的“出”,其下三行字,记买卖物品及账目,第二栏有字一行,记买卖双方主体和交易时间。标点连读应为:出帛(緜)二斤,□小麥五斛;丝絮八斤,□粟八斛二斗;橐絮十一斤,□小麥六斛。亖月甲申,少内嗇夫岑付擅利里張儀。原释文“出帛二斤”似有疑问,“帛”一般不当论斤,而应以匹计。原简上部右侧有残缺,“帛”右部还应有偏旁和笔道,疑似为“緜”。《玉篇•糸部》:“緜,新絮也。”《广韵•仙韵》:“緜,精曰緜,粗曰絮”。䊮在秦汉简牍中与糴通,如《随州孔家坡汉墓简牍》的《日书》就有“入正月一日,日出而风,䊮(糴)贵;阴而雨,䊮(糴)贱”[16]。西北汉简中此类例子多不胜举。“䊮”可能本来就是本字,后来在“米”上加了“出”、“入”以表意,购买粮食的意思。橐絮即驼絮,秦汉人把骆驼称为橐佗。”此简把“四”写作“亖”,王莽时期的用字特点。擅利里,里名。汉简中敦煌县有擅利里,张掖郡昭武县有擅利里,此处当指敦煌县擅利里。少内啬夫,指县廷专管财务的吏员。秦汉时期县以下诸曹有少内啬夫专管府库出入,学界已有很多研究[17],大致类似于今天某县的财政局长。准此,少内啬夫以县廷专管府库的吏员与敦煌县擅利里叫张仪的百姓做了一笔交易,这是公家与私人之间的商品贸易;少内啬夫岑以丝絮等物以以物易物的方式购得了老百姓的粮食;此时除了一般的以物易物外,丝织品可能充当了一般的等价物。至于少内啬夫一职,悬泉汉简中频繁出现,很可能悬泉置亦设有专管财物出入的少内啬夫。否则,效谷县少内啬夫的出入账目何以会频频出现在悬泉置呢?

今餘河內第十六輩絲絮六十二斤四兩,直四千廿錢八分。率斤六十四錢五分。什分七百分八(73EJT5:60)[18]

完整木简,22.5×1厘米,柽柳。是一条记载居延边塞丝絮存余数量和价格的记录。简文告诉我们:上述丝絮来自内地,非本地所有。《说文》:“辈,若军发车百辆为一辈。”这里从河内每次发来运送丝絮的车辆是不是一定要百辆,很难肯定,但至少应该是一批。而这“十六辈”,说明已经运来十六批了。从简文记载看,所有运来的十六批丝絮,只剩六十二斤四两,其他部分已经处置完毕。其用途很可能发放边地将士们御寒之用。其价格每斤丝絮是六十四钱五分左右。

上面虽然对每条简文的内容作了分析,但主要说是的是丝絮,作为蚕桑产品和丝织品原料大量出现在河西,乃不争的事实。

2.帛

帛,丝织品的总称。《说文》:“帛,缯也。从巾,白声。”徐灏《说文解字注笺》:“帛者,缣素之通名,璧色,白色也,故从白。”作为丝织品的代名词,同丝绸一样,承载了很多的文化意义。比如布帛、丝帛、绢帛、缣帛经常连用,代指数量可观的大量丝织品;金帛、玉帛、钱帛、币帛、财帛、禄帛、粟帛连称,都是金银财产的代名词;竹帛、书帛则是一种文化活动。可见,帛,联系着社会生活的各个方面。但是作为单称和特称,则指一般的白色的平纹丝织品。汉简中较集中的记载是“禄帛”,即以帛代钱,发放给地方军政官吏的俸禄。下面列举一些具体简文:

不侵隧長高仁,桼月祿帛三丈三尺,八月甲寅自取。隧長孫昌取。卩 (95.7)

●右庶士、士吏、候長十三人。祿用帛十八匹二尺少半寸,直萬亖千亖百亖十三。(210.27)

當曲隧長刑晏,桼月祿帛三丈〼(EPT6:2)

〼□桼月祿帛三丈三尺,六尺計、九尺適、桼尺謙、丈一尺自取。卩(EPT6:5)

〼□月祿帛三丈三尺,八月癸卯妻取。卩 (EPT6:6)

次吞隧長時尚,桼月祿帛三丈三尺,八月戊申母□取。卩 (EPT6:76)

城北候長周育、隧長淺,二十六日。十月祿,元帛一丈,苛□□兩半兩。十一月已卯自取。卩(EPT6:79)

第十八隧長田惲,九月祿縣絮二斤十二兩〼(EPT6:81)

夏侯譚,二月祿:布三丈六尺,帛二丈六尺。三月壬午自取。卩 (EPT27:10)

〼六月祿帛三丈三尺〼 (EPT40:199)

城北候長周育,桼月祿,帛一匹留官。餘帛一丈五尺五寸。□□一丈亖尺。(EPT43:41)

〼王豐,桼月祿帛三丈三尺。八月癸卯自取。卩 (EPT43:46)

□□隧長周黨,桼月祿帛…… ( EPT43:48)

〼桼月祿帛三丈三尺 〼 (EPT65:79)[19]

上引简文中的“帛”主要是作为俸禄发放给基层吏员。其中“桼”、“亖”是王莽时期的用字特点。王莽时期改革官制,“更名秩百石曰庶士”[20],所以简中的“庶士”亦为王莽时期的标志,所以上引各简中以帛代钱发放俸禄的时代主要在王莽时期。

3.缣

缣,《说文》:“并丝缯也”。《释名》:“缣,兼也,其丝细致数兼于布绢也。……细且致不漏水也。”又《急就篇》颜师古注:“缣之言兼也,并丝而织,甚致密也。”故缣之经丝或纬丝是2根并作1根交织的,实际上是一种平纹变化的重平组织,且排列紧密,织物缜密厚实。河西汉简和帛书中关于缣的记载有:

任城國亢父縑一匹,幅廣二尺二寸,長四丈,重廿五兩,直錢六百一十八。(1970)

〼廣新隧長張淵,奉縑三丈二尺。(2024)

〼□王立負張殷縑一丈,直穀六石,立見在縣倉曹舍。(EPT65:231)

縑丈七尺半尺,凡直百卅〼 (Ⅱ90DXT0314②:263)

从以上简牍和帛书中可见,除了“帛”可作为吏俸外,“缣”亦可作为吏俸。简中的“奉缣”当作如是解。四简中其他三简无法断其年代,但“广新隧”一简可知为王莽时期物。

4.练

《说文》:“练,湅缯也。”丝绢经过煮洗后方可染色,而煮洗后尚未染色者称为练,即白色的熟绢。汉简中对练的记载有:

恿敢卒狐賣練一匹,賈錢四百九十。又布錢百卅四,凡直六百廿四。當責造史誅子,為錢盡四月奉(838)

董母書責中史布二匹,直二百八十,又練丈九尺,直百六十錢,又素二尺直廿二·凡責中史四百六〼母請迴幸為責之寄錢來之,責中史以得錢為故,又未始得一錢。它練錢即□ 〼 以决為故(Ⅰ90DXT0112③:89)

東郡武陽利功里王勃貰賣練緯一匹,直三百五十范〼 (Ⅱ90DXT0114③: 431)

〼買戍卒薪成里路宣白練襲一領,賈錢千五百,建始四年四月盡錢畢已〼 (Ⅱ90DXT0215②: 161)

布三尺,直十錢,皁一尺九寸,□黄一尺,直九錢,綬一尺直十三,羅一尺,直百二,練一尺直百□□一尺,直卌□〼 (Ⅴ92DXT1712④: 32)

滅虜隧戍卒梁國蒙東陽里公乘左咸,年卅六,自言責故樂哉隧長張中實皁練一匹,直千二百,今中實見為甲渠令史。(35.6)

以上五简中所记“练”,主要是戍卒间贳卖的物品,其中一简有“建始四年(-29)”的纪年简,可知该简为西汉后期之物。

5.缯

《说文》缯、帛互训。都是丝织品的通称。但是汉简中帛、缯分别记载,似乎应有区别。大略而言,缯多以“杂缯”、“彩缯”、“皁缯”出现,或可说明,缯是有颜色的帛,而帛则是白色的平纹丝织品。简文有:

五鳳四年九月己巳朔戊子,淵泉丞賀敢言之:大司農卒史張卿所乘傳車一乘,早黄蓋杆衣各一,皁繒並涂一具,駕一被具。張卿乘,西付冥安皆完,今張卿還至……(Ⅱ90DXT0114③: 461)

〼絳百匹,雜繒百匹,又以其所捕斬馬牛羊奴婢財物盡予之 (EPT52:569)

〼長七尺二寸,黑色,小棗衣,皁繒襲,白布襜褕,劍一〼 (73EJT37:1334)

6.素

素,《说文》曰“自致缯也。从糸、垂。取其泽也”。段玉裁注:“《杂记》曰:‘生帛也。’然则生帛曰素,对湅缯曰练而言,以其色白也。故为凡白之称。”《释名》曰:“素,朴素也,已织则供用不加巧饰也。”《急就篇》颜师古注:“素谓绢之精白者。”故素是一种洁白细致而有光泽的丝绸,与纨质涣涣有光相似,故纨和素常并称或互训。简文有:

蜀郡成都區里男子趙謹,字次卿,年可五十歲,長七尺一寸,小面,少髮,衣素,留黄複袍袜單繻。(Ⅱ90DXT0114④: 319)

白素二匹,匹七百,直千四 〼 (Ⅱ90DXT0114S: 23)

〼買白素一丈,直二百五十,凡九百七十九 (214.26)

7.绮

绮,《说文•糸部》:“绮,文缯也。”戴侗《六书故•工事六》:“织采为文曰锦,织素为文曰绮。” 绮是平纹地起经浮花的提花织物,以不同浮长的经线反射光线的能力不同,形成暗花图案。出土文物发现,我国早在商代就有了绮。汉代的绮有两种,一种与商代绮类似,但花部以严格的3/1经面斜纹显花;还有一种组织类型得到广泛应用,即地部为平纹,花部则每两根起经斜纹花的经丝间夹一根平纹组织的经丝。这种组织被称为汉代绮组织,结构紧密,牢度也较好[21]。河西汉简中见到的绮有:

〼綺素袍一領,絡素袍一領。 (Ⅰ90DXT0210①: 5)

絳綺一,赤韋幣。(Ⅱ90DXT0115①: 62)

皁布複綺一兩 (179.2)

8.绢

绢一般亦可作丝织品的通称,但特指时指一种麦青色的平纹丝织物。《说文》:“绢,缯如麦䅌色。”段注:“䅌者,麦茎也。缯色如麦茎青色也。”因绢是一种生丝平纹织品,质地坚挺清爽,除用作衣料外,古今常用以装裱书画。汉简中的绢有:

絹復襦一領 (634)

戍卒穎川郡□里李□自言,元年五月中,貰賣絹二匹,直九百。故破胡隧長效穀 (Ⅱ90DXT0213③: 109)

〼 ~ 出程絹一匹〼 (Ⅱ90DXT0213S: 34)

9.䌷

䌷,本意为粗绸。《说文》曰:“䌷,大丝缯也。”即粗丝绸。《急就篇》颜师古注曰:“抽引粗茧绪纺织之曰䌷。”䌷是由茧丝的下脚料为原料制织的,类似今天的粗茧绸。汉简中可见到的䌷有:

練緯紬五尺 (214.93)

第廿五隧卒唐憙自言,貰賣白紬襦一領,直千五百,交錢五百●凡并直二千廣地〼 (EPT51:302)

〼□卅買紬一給十三〼 (EPT51:689)

〼車得以銅□五□參韋□及紬純黃出單……爲上練□宿衛從官〼 (EPT52:120)

10.锦

锦是用彩色经纬线织出各种图案花纹的丝织品。是丝织品中最为精致、绚丽的珍品。《说文》:“锦,襄邑织文也。” 《释名》曰:“锦,金也,作之用功重,其价如金。”强调了锦的费功及贵重。古人常以“锦衣玉食”来形容身价的高贵和生活的奢华。汉简中记载的锦有:

神爵三年十月戊午朔己未,效穀高議里公乘赦之貰買上黨郡餘吾邑東鄉官市城東里周解襦一領,賈錢千。錦七尺,直四百五十,約及五月錢畢,韓望知券齒。趙中賢皆知券沽酒石一斗。(Ⅰ90DXT0112③:11)

〼買脂十二斤,斤十。買錦三尺三寸,直錢 〼□錢二百一十七見受 (Ⅴ92DXT1211③: 19)

·凡交龍錦二百卅一匹一丈一尺四寸,直十二萬七千二百六錢。率匹五百五十 (Ⅴ92DXT1309④: 2)

■右出交龍錦百五十三匹一丈一尺四寸,直八萬四千三百六錢,付郡倉(Ⅴ92DXT1309④: 4)

凡出青漢純錦六匹,直九千六百。率匹千六百 (Ⅴ92DXT1309④: 5)

出落眞錦一匹,直九百,付效穀。十一月。(Ⅴ92DXT1309④: 6)

11.缥

缥,是一种青白色的绢。《说文》:“缥,帛青白色也。”《释名•释采帛》:“缥犹漂。漂,浅青色也。有碧缥、有天缥、有骨缥,各以其色所象言之也。”实际上也是一种绢,只是以颜色不同而区别。汉简中的缥有:

〼縹素二尺五寸,尺十一〼 (Ⅱ90DXT0215③: 128)

縹一匹,直八百。(284.36)

察微隧戍卒陳留郡傿寶成里蔡昂子,七月中貰賣縹復袍一領,直錢千一百,故候史鄭武所。(EPT51:122)

〼縹複襦一領白素帶二枚ㄗ(EPT52:187)

負第七隊卒孔幸縹襦一,直千三百五十,又皁繒(EPT52:531)

12.绫

绫,一种素面花纹的丝织品。《说文》:“东齐谓布帛之细曰绫。” 《释名》曰:“绫,凌也,其文望之如冰凌之理也。”冰凌之理指的是冰的纹理,而“冰”的古体写作“仌”,凌是结冰的意思。《正字通•糸部》:“绫,织素为纹者曰绮,光如镜面有花卉状者曰绫。”故一般认为绫是以斜纹或变化斜纹为基础组织的丝织物。尼雅晋简中对绫的记载有:

出敦煌短綾綵十匹 泰始五年十一月五日從掾位馬厲主者王貞從

給吏宋政糴穀 掾位趙辨付從史位宋政(正面)功曹闞(反面) 291

13.䌽

此字,《说文》未收,可能是后起字。徐中舒主编的大型工具书《汉语大字典》所收最早的字形都取自汉简。一般解释,䌽为彩色丝织品。但单称“䌽”可能还是有特指,汉简中都单称为“䌽”:

□二,直百卅·緹績三,直百廿八。絳二丈,直二百五十。綵丈六直〼 (Ⅱ90DXT0214③: 158)

□入三百一十九匹,今爲住人買綵四千三百廿六匹 (235)

出餘綵七匹,又一匹。氈布十三匹(292)

兵胡騰寧市青旃一領,廣四尺六寸長丈一尺。故黃旃褶一領,賈綵三匹 (553)

14.絮

絮是一种粗丝绵。《说文•糸部》:“絮,敝绵也。”段玉裁注:“凡絮必丝为之,古无今之木绵也。”颜注《急就篇》:“清者为绵,粗者为絮,今则谓新者为绵,故者为絮。”段玉裁所谓古无今之木帛也,凡絮都指丝絮,也不尽准确。两汉时期的河西走廊,除了丝绵以外,还有一种驼絮,即驼绒或驼毛。当然本文所说的絮,都指丝绵一类而非驼绒。

李廣利,六月盡七月奉絮七斤八兩十八銖。八月盡九月奉絮六斤十五兩七銖。凡十四斤八兩一銖。(1408)

付信今滿自言得布二匹,經絮二斤,省一斤。書到願令史驗問報。方言府如律令。 (Ⅱ90DXT0314②: 82)

帛二斤,小麥五斛 出絲絮八斤,粟八斛二斗。三月甲申,少内嗇夫岑付擅利里張儀 橐絮十一斤,小麥六斛 (Ⅳ91DXT0617③: 4)

虞卒等二人糸絮各一斤,直二百 (89.3)

官使婢棄用布三匹,糸絮三斤十二两。(505.33)

今天,人们依据组织结构、原料、工艺、外观及用途把丝织品分成14大类:纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绒、绸14大类[22]。汉简中出现的十四类,并不同今天的分类对应。有些只是一物多名或者丝织品的统称,诸如缯、帛、缥、䌽等等,有些只是丝、絮原料而不是织造品。但尽管如此,也足以说明汉简中记载的两汉时期出现在河西的丝和丝织品种类已十分丰富。

(二)两汉时期河西走廊可能拥有的丝织品的数量

本文一开头就列了一个表格,显示河西走廊几个重要遗址出土的丝织品,说明即使在今天我们仍然可以看到两汉时期大量的丝织品留存。但是考古发现只是历史的残留,并不能说明当时拥有丝织品的规模和数量。那么作为丝绸之路的重要地段,两汉四百年间的河西究竟拥有多少丝绸?或者在一个单位时间内每年可能拥有的丝绸总量是多少?遗憾的是当时没有留下可靠的统计,今天也很难回答得准确。但可以从一个侧面作一些探索,提出一个大致的参照。

王莽时期从居摄二年(7)到天凤元年(14)不到十年间,进行过四次币制改革。由于币制紊乱难以流通,即造成所谓“王莽乱后,货币杂用布、帛、金、粟”[23]。上引汉简中的“禄帛”大多都是王莽时期一度时间内给郡县官吏和边防将士发放奉禄的产物。下面举一个甲渠候官的例子。按照汉简的记载和相关考证,甲渠候官一个候官享受奉禄的吏员从候官到隧长就有108人[24]。而这108人中,尉史、候史、隧长都属佐史之类,同属最低一级,约有90人左右(尉史3-4人,候史10人,隧长67-70人左右),每人月奉禄帛三丈三尺,相当于正常情况下的奉钱六百。令史3人,每人月奉钱九百,等于1.5 个隧长,3人相加,等于4.5个隧长;士吏和候长12人(候长10人,士吏2人),每人月奉千二百钱,一人相当于2个隧长,总共可按24个隧长的奉禄计;候官1人比二千石,月奉钱三千,相当于5个隧长;塞尉1人,月奉钱二千,相当于3.3个隧长。如此相加,90+4.5+24+5+3.3=126.8。108人中级别不同,月奉的数量不同。为了方便计算起见,我们把108个级别不同的人换算成同一个标准,即相当于127个隧长。每人月奉禄帛3.3丈,127人就是419.1丈。4丈为1匹,用概数说,就是105匹。一年12个月,即是1260匹。这仅仅是一个候官一年发放奉禄所需禄帛。如果一个都尉下辖四个候官,一年就需禄帛5000匹左右;如果下辖五个候官,就需6000匹左右。河西地区有19-20个都尉(包括农都尉和属国都尉)[25],光都尉系统每年发放禄帛就需10万匹。还不算郡县系统4郡35县的行政官员。只从这一单项考察,在用丝帛代发奉禄的短暂时期里,河西所可能存留和拥有的纺织品就可能达到几十万匹。从这个意义上说,两汉时期的河西走廊,曾经拥有过大量的丝绸,应该言之不虚。

当然两汉四百多年,历史都在发展变化,各个时期的情况不尽相同。上面的考察只是聚焦一个相对静止的点位,拓开一个进一步探索和想象的空间。

(三)河西丝织品的来源

关于河西丝织品的来源,我们目前还无法采用先进的技术手段进行检测,只能按传统的方法从简牍和文献信息中获得一些不尽全面的认识。大体上说,河西的丝织品大都来自内地,本地可能也有少量产出。

斯坦因1907年在敦煌玉门关附近发现一件帛书,“任城国亢父缣一匹,幅广二尺二寸,长四丈,重廿五两,直钱六百一十八”[26] 。这应该是一匹缣上的标签,注明了产地、品种、数量、规格、重量、价钱等等。《续汉书•郡国志》:“任城国,三城,户三万六千四百四十二,口十九万四千一百五十六。任城本任国。有桃聚。亢父、樊”[27] 。王先谦《后汉书集解》引马与龙曰:“章帝封东平宪王子尚为王,传至刘佗,魏受禅,以为崇德侯”[28] 。任城国与亢父连称,说明其隶属关系。亢父在战国属齐地,故城在今山东济宁县南[29]。任城国是东汉章帝元和元年(84)所封,此时亢父属任城国统辖,因而敦煌出土此帛书应为东汉中期之物。《史记•货殖列传》:“齐带山海,膏壤千里,宜桑麻,人民多文彩布帛鱼盐。”《管子•山权数》:“民之通于蚕桑,使蚕不疾病者,皆置之黄金一斤,直食八石”[30]。故山东齐地,早在桓公、管仲时就已“织作冰纨绮绣纯丽之物,号为冠带衣履天下”[31]。到两汉之时,“亢父之缣”出现在河西,说明齐鲁的名牌产品已经出现在丝绸之路上[32]。除了“亢父之缣”以外,河西地区可能还有其他丝织品种类来自齐鲁之地。

此外,来自河内的“廿两帛”

出河內廿兩帛八匹一丈三尺四寸大半寸,直二千九百七十八,給佐史一人。元鳳三年正月盡九月積八月少半日奉。(303.5)

受六月餘河內廿兩帛卅六匹二丈二尺二寸半寸,直萬三千五十八。(509.8)

今毋餘河內廿兩帛(513.24)

今餘河內第十六輩絲絮六十二斤四兩,直四千廿錢八分。率斤六十四錢五分。什分七百分八(73EJT5:60)

河内指河内郡。同河南、河东通称三河地区,与三辅同属司隶校尉,地理位置极其重要。《史记•货殖列传》:“昔唐人都河东,殷人都河内,周人都河南,夫三河在天下之中,若鼎足,王者所更居也”[33]。赵丰先生认为:“秦至西汉时期全国范围出产丝织物的地方主要集中在黄河中下游地区,如齐郡的临淄、陈留郡的襄邑、任城国的亢父、河内郡的怀县、鲁国的曲阜等地。到了东汉时期西南蜀郡开始成为全国闻名的丝织中心,其著名产品蜀锦逐渐占据了国内的主要市场”[34]。河内之地,大致相当于今天太行山以东,黄河以北,安阳以南。郡治怀县(今武陟县西南)。汉简中河内,当指上述地区。“廿两帛”,大概以重量来表示质量,如“五稯布”、“七稯布”之类,“廿两帛”也形成了一种特定的规格品牌[35]。

上引丝织品种类有“锦”,而且有“交龙锦”、“青汉纯锦”、“落真锦”。锦是一种高档丝织品,当时只产自襄邑,故《说文》曰:“锦,襄邑织文也。”《三国志•魏书•东夷传附倭传》景初二年(238)十二月制诏曰:“今以绛地交龙锦五匹……悉可以示汝国中人,使知国家哀汝,故郑重赐汝好物也”[36]。可见交龙锦是朝廷用以赏赐藩国的贵重物品。《玉台新咏》梁元帝乌栖曲有:“交龙成锦斗凤纹,芙蓉为带石榴裙。”交龙锦深受皇帝贵族的爱赏已溢于言表。襄邑,治今兰考县东南,属陈留郡。有服官。《续汉书•舆服志》:“衣裳玉佩备章采,乘舆刺绣,公侯九卿以下皆织成,陈留襄邑献之云。”汉简中所记河西的锦,大概都来自襄邑。总之,河西地区出现的上述亢父之缣、河内之帛以及各种高档锦,都应来自齐鲁和中原。

在河西地区的嘉峪关新城魏晋壁画墓、酒泉果园乡西沟魏晋壁画墓中出现几十幅采桑图、丝绢图、丝蚕繭图、护桑育蚕图、采帛机图[37],有些壁画逼真生动,内容十分丰富,涉及社会生活及神鬼信仰的各个方面。一般地说,壁画的题材都是社会生活的实际反映,其中涉及种桑养蚕、抽丝纺织的内容说明,至少在魏晋时期,河西地区已经有了蚕桑丝织活动。但是历史的发展是连续的。经济和社会生活的变迁往往不与政治变动相同步。魏晋时期的生计习俗大多都是从两汉时期延续下来的。从这个意义上讲,两汉时期的河西也可能存在桑蚕和丝织活动。因此,两汉时期河西地区的丝和丝织品的一部分,不能完全排除本地生产的可能。

注 释

[1] 荣新江《丝绸之路就是一条“丝绸”之路》,见赵丰主编《丝绸之路:起源、传播与交流》,杭州,浙江大学出版社,2015年9月,第16页。

[2] 《敦煌马圏湾汉代烽燧遗址发掘报告》,见甘肃省文物考古研究所编《敦煌汉简》,北京,中华书局,1991年6月。

[3] 参见(瑞典)博•索马斯特勒姆编写,黄晓宏、张德芳等人翻译的《内蒙古额济纳河流域考古报告》,北京,学苑出版社,2014年3月。

[4] 悬泉置遗址出土的遗物只是初步统计,更准确的统计数据以以后发表的考古报告为准。

[5] 赵丰主编《丝绸之路:起源、传播与交流》,杭州,浙江大学出版社,2015年9月版第78-89页;2017年11月版第64-75页。徐铮、金琳主编《锦程:中国丝绸和丝绸之路》,杭州,浙江大学,2017年9月,第17页-27页。

[6] 赵丰主编《丝绸之路:起源、传播与交流》,杭州,浙江大学出版社,2015年9月,第87页。

[7] 赵丰主编《丝绸之路:起源、传播与交流》,杭州,浙江大学出版社,2015年9月,第83页。

[8] 赵丰主编《丝绸之路:起源、传播与交流》,杭州,浙江大学出版社,2015年9月,第80页。

[9] 罗继祖主编《罗振玉学术论著集》,上海古籍出版社,2013年10月,第226页。

[10] 胡厚宣《殷代的蚕桑和丝织》,《文物》1972年第11期,第5页。

[11] 李发、向仲怀《甲骨文中的“丝”及相关诸字试析》载《丝绸》2013第8期,第3页。

[12] 浙江省文物管理委员会:《吴兴钱山漾遗址第一、二次发掘报告》载《考古学报》1960年第2期,第86页;郑州市文物考古研究所《荥阳青台遗址出土纺织物的报告》载《中原文物》1999 第3期,第9页。

[13] 括号中的简号,凡是只引阿拉伯数字者,为《敦煌汉简》;凡阿拉伯数字中间用一圆点隔开者,为居延旧简。凡数字前冠以“EPT”者为居延新简;凡注“EJT”者为肩水金关汉简,凡注“DXT”者,为悬泉汉简。

[14] 班固《汉书》,中华书局标点本,1962年6月版,第2859页。

[15] 陈寿《三国志》,中华书局标点本,1959年12月版,第861页。

[16] 湖北省文物考古研究所等《随州孔家坡汉墓简牍》,文物出版社,2006年6月,第183页。

[17] 可参看:熊铁基《啬夫考》,见《熊铁基学术论著选》,华中师范大学出版社,2012年4月。第355-361页;裘锡圭《啬夫初探》,见《裘锡圭学术文集》第五卷,第44-106页。复旦大学出版社,2012年6月;孙闻博《秦县的列曹与诸官—从〈洪范五行传〉一则佚文説起》,见《简帛》2015年第2期》第75-66页;单印飞《略论秦代迁陵县吏员设置》载《简帛》2015 第2期。第89-100页;黎明钊、唐俊峰《里耶秦简所见秦代县官、曹组织的职能分野与行政互动—以计、课爲中心》见《简帛》2016第2期,第131-158页;邹水杰《秦简“有秩”新证》载《中国史研究》2017年第3期。

[18] 甘肃简牍保护研究中心等编《肩水金关汉简》,中西书局,2011年8月,第110页。

[19] 上引14条简文均出自甲渠候官遗址破城子。简号有“.”隔开者为居延旧简,数字前冠以“EPT”者为居延新简。

[20] 班固《汉书》,中华书局标点本,1962年6月版,第4103页。

[21] 区秋明、袁宣萍《中国古代丝绸品种的分类》,见朱新予主编《中国丝绸史(专论)》,中国纺织出版社,1997年2月,第259页。

[22] 王进岑《怎样识别丝织品的分类编号和定名》载《中国蚕业》1995年第4期,第40页。

[23] 范晔《后汉书》,中华书局标点本,1965年5月版,第67页。

[24] 李均明《汉代甲渠候官规模考》,载《文史》第34、35辑。中华书局,1992年5、6月。当然也有106人、107人的记载。

[25] 陈梦家《西汉都尉考》,载《汉简缀述》,中华书局,1980年12月版,第128页。

[26] (法)沙畹《斯坦因在东突厥斯坦沙漠所获汉文文书》(Les documents chinois decouverts par Aurel Stein dans les sable du Turkestan oriental)牛津大学,1913年,第118页,第539号,释“亢父”为“古父”。《敦煌汉简》,中华书局,1991年6月。释文编为1970号,第296页;图版第159。

[27] 《后汉书•郡国志》,中华书局标点本,1965年5月版,第3452页。

[28] 王先谦《后汉书集解》,中华书局,1984年虚受堂影印本,第1230页。

[29] 钱林书《续汉书郡国志汇释》,安徽教育出版社,2007年11月,第147页。

[30] 黎翔凤《管子校注》,中华书局,2004年6月,第1309页。

[31] 班固《汉书》,中华书局标点本,1962年6月版,第1660页。

[32] 王子今《河西简文所见汉代丝织品的地方品牌》,见武汉大学简帛研究中心编《简帛》第17辑,第251页。上海古籍出版社,2018年11月。

[33] 点校本二十四史修订本《史记》,中华书局,2014年8月,第3959页。

[34] 赵丰《中国丝绸通史》,苏州大学出版社,2005年11月,第86页。

[35] 上引王子今文。

[36] 陈寿《三国志》,中华书局标点本,1959年版,第857页。

[37] 俄军等编《甘肃出土魏晋唐墓壁画》,兰州大学出版社,2009年6月。见第58、69、74、108、138、139、157、183、191、193、211、278、279、425、469、470、623、625、655、664、665页。

(作者:张德芳 甘肃简牍博物馆馆研究员 陕西师范大学人文社会科学高等研究院特聘研究员)

编 者 按:原文载于《甘肃省文物局》,如引用请据原文。

文稿审核:包·苏那嘎

排版编辑:武 彬