“丝绸之路”是德国地理学家李希霍芬(BaronFerdinand von Richthofen)在其《中国——个人旅行的结果和在这个基础上的研究(China,Ergebnisse Eigener Reisen und Darauf Gegründeter Studien)一书中提出的一个抽象概念,其横亘于欧亚内陆腹心地带,宛如一条丝带连接着东西方文明。丝绸之路作为文明对话、民族交流、贸易往来的通道,在世界古代史上有着极高的历史地位及作用。除了和平的贸易、朝贡往来,丝绸之路上不乏金革之声,“所谓通西域的丝路,实际上是在亭障遍地、烽墩林立和烟火相接的严密保护下才畅通无阻的”。战争贯穿于丝绸之路的兴衰,从张骞“凿空”之前,至宋元之际丝路阻断衰落,战争与贸易共同构成了丝绸之路发展史的主题。利用考古学的基本理论和方法对古代军事活动进行研究,包括了对军事活动所遗留下的物质文化遗存和由于军事活动所产生的其他物质文化遗存的研究,同时关注古代军事思想与物质遗存间的互动,可以获得对古代军事活动的深入认识,达到阐释军事发展规律及人类历史进程演变的目标。本文以此为视角,对丝绸之路进行长时段的考察,以期对丝绸之路兴衰演变的内在机制有所深入认识。

一 丝绸之路的蒙昧阶段

众多考古发现证明,在张骞出使西域之前,丝绸之路作为文化交流的孔道就已经存在。横亘于亚欧大陆腹心地带的交流通道在青铜时代居住有众多的民族和部落,其频繁的接触、交流、冲突构成了早期丝绸之路文化互动的基调。先秦时期,是丝绸之路的萌芽阶段,地处丝绸之路的各个部族大都处于文化的萌芽或发展时期。日知认为:“公元前2世纪张骞凿空之时,由地中海周围,经伊朗高原至中亚,至中国,都已经或正在经历了城邦和帝国的古典时代国家或政治单位的阶段。”早期政治单位或国家的形成加剧了欧亚腹地的资源争夺,而战争在早期丝绸之路上的资源争夺和部族迁徙中地位突出,其一方面是资源争夺的手段和表现形式,另一方面又是民族迁徙的直接原因之一,但是战争是蒙昧与血腥的,因此早期丝绸之路也具有一定的蒙昧性。众多的考古发现为探索早期丝绸之路萌芽和发展提供了直观可靠的参考资料,考古材料除了能够反映中西方早期文化接触,同时也揭示了丝绸之路形成之初的战争情况,能够深刻反映丝绸之路起源的蒙昧性。

丝绸之路路线图

早期丝绸之路指的是张骞西使“凿空”之前的丝绸之路,包括了时间和空间两方面的含义。在时间上,早期丝绸之路是公元前6~前2世纪丝绸之路的形成阶段。早在新石器时代,作为文化交流通道的丝绸之路已经形成,但作为普通的交通通道,简单的文化交流现象并不能说明其特殊意义。丝绸之路应当是连接东西方璀璨文化的纽带,只有形成具有互相吸引力的两极才能够提供丝绸之路运行的内在动力。“西域史前文明产生和发展的基本动力,在于不断地接受来自于周边其他发达的古代文明中心的影响作用。……西亚文明和中国中原文明都是在当地条件下独立形成和发展着的。”公元前6~前3世纪的亚洲大陆的东端,周朝处于发展变化时期,虽然春秋战国诸侯纷争,但从文化面貌及社会发展阶段来看,其先进性是不可忽视的;而地中海沿岸、西亚地区波斯帝国、亚历山大帝国相继兴盛繁荣,两者遥相对峙,为中间的早期丝绸之路运行提供了牵引力。

波斯帝国地图

在空间上,早期丝绸之路是丝绸之路的雏形,所涉及的地域范围受到人类活动范围的局限与汉唐丝绸之路有所差异,但丝路主干已经形成。其大致范围横贯今天的中国西部、中亚、西亚地区,北抵蒙古草原、阿尔泰山,南接印度。地域广阔,环境各异,高山纵横,沙漠遍布,文化多样,在历史上形成了诸多各具特色的部落和民族,共同构成了丝绸之路人群要素。

丝绸之路路线图

生业资源的差异是造成文明差异的重要原因,公元前一千纪左右的欧亚大陆,文明发展并不平衡。由于地理环境要素的影响,从河西走廊到中亚、西亚地区分布着不同生业方式的族群,农业文化区与游牧文化区长期共存、并行发展。农业民族利用沙漠绿洲、山前地带地势平坦、土壤肥沃、水源充足的特点发展了农业经济;而北部草原、高原、山地地带被游牧民族所控制,发展了游牧经济。红山口—石人子沟一期遗存在天山南北麓主要表现了定居农业和畜牧业的生产方式,但已经出现游牧文化的因素,与之对应的哈密盆地绿洲则长期发展农业经济。而红山口—石人子沟文化的二期,游牧生产方式成为主流。到公元前3~前2世纪,红山口—石人子沟一期遗存逐渐消亡,这一过程是伴随着具有典型游牧文化的二期遗存入侵导致的,其主要手段应当是战争。而且在石人子沟遗址发现手持管銎斧或弓箭的士兵争斗场景,红山口—石人子沟遗存中存在如弓、镞、管銎斧、剑、矛、铠甲等武器遗存,反映出该地区在公元前一千纪下半叶战争频繁。而其中的原因之一则可能是,由于公元前一千纪左右气候剧变,导致自然资源分布发生变化,属于红山口—石人子沟一期遗存的月氏人的生业方式逐渐由定居农业开始向游牧转变;而原本生活于蒙古高原的匈奴部族也受到气候剧变的影响西进南侵,以武力夺取了对东天山地区自然资源的控制权,促使这一地区生业方式发生了质的转变,加剧了该地区的游牧化。

战争在考古学上有如下表现:具有防卫设施的聚落或城镇;武器如刀、剑、弓、矢等装备;武器陪葬或武器祭祀现象;伤亡者、战士;包含战斗场面的造型艺术品或画面。早期丝绸之路上的战争遗存十分丰富,充分体现出战争或争斗在丝绸之路蒙昧阶段具有普遍性。公元前8~前6 世纪,双鸟回首剑和鹤嘴斧在米努辛斯克盆地与中国北方广泛传播,如在中宁地区出土属于春秋晚期的回首剑,而且该墓出土物以马具和兵器为主,兵器还有管銎斧、镦、镞等。

铜鹤嘴斧(宁夏固原博物馆藏)

公元前2世纪之前,地处丝绸之路的民族众多,没有任何一个民族或国家可与两端强大的波斯和中国匹敌,欧亚腹心的分裂使得文化交流并不频繁。两端强大的政治势力以及分裂的格局使得这条东西大道战争频发,居住于此的部族屡屡迁徙。自商周起,中原统治者就不断地对西北地区的羌人发动大规模的征伐战争;至春秋时期,秦国因东进受阻,遂向西扩展,益国十二,开地千里。在公元前4世纪中期,迫于中原王朝的压力,西北地区的羌人爆发了大规模的迁徙活动。“这些羌人早在张骞‘凿空’前二百多年就率先打通丝绸之路的青海道,开创了中西交通的先河”,“丝绸之路从中原地区通向新疆的早期开拓则与羌人的西迁密切相关”。

以羌人为代表的西戎诸族与中原统治者之间的战争是周秦时期中原文明向西扩展的途径之一,“甘肃东部周秦遗址的出现是伴随着军事征服与人口迁徙而实现的,秦人进入西汉水上游地区具有军事殖民性质”。甘肃礼县西山遗址M2003随葬有3鼎2簋及青铜戈、剑各1件,墓主的鼻梁部位有1只铜镞插入头骨之内,表明墓主非正常死亡,而且很可能是战死的。在该遗址发掘的其他墓葬,也能够反映出秦人在这一时期与西戎诸族之间战争频发的特点。

公元前2000~前1000年气候剧变,“造成华北农业边缘地区人群的畜牧化,以及因剧烈资源竞争而产生的武装化”。放诸丝绸之路,农业文化与游牧文化因资源竞争而产生的武装化并非中国北方地区独有的特点,丝绸之路上族群的畜牧化及武装化是丝绸之路蒙昧阶段的主要特点,也是丝绸之路蒙昧阶段的重要运行机制。匈奴的崛起具有深远的影响,“在强大的匈奴联盟时期,中国北方与东部的蒙古高原以及与西部内陆亚洲山麓地带的交往几乎停滞了。这种交往只得改道沙漠绿洲,丝绸之路应运而生了”。公元前6~前2世纪的丝绸之路,除了东西方具有高度发达的文明,中间的纽带地区则仍然处于文明的蒙昧阶段,农业文化与游牧文化并行发展,但由于生业资源的限制,中间纽带的大部分地区接受了游牧文化的生产方式,其武装化程度进一步加强,出现了高度武装化的匈奴民族,开始第一次以强大军事管控能力掌握丝路要道。

二 匈奴的崛起与“凿空”

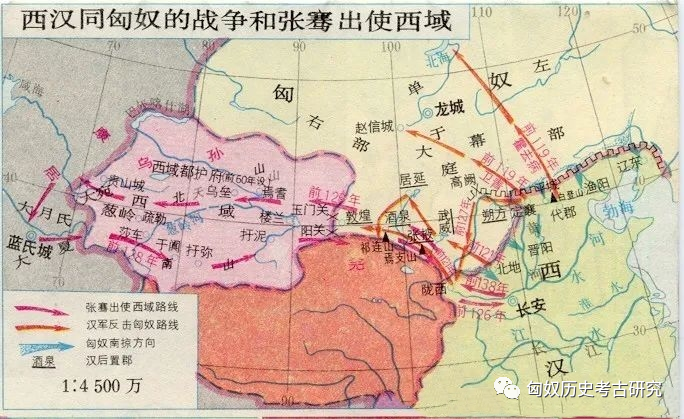

众所周知,张骞首次出使西域具有明确的军事目的,旨在联络月氏,抗击匈奴;二次西使,旨在联络乌孙,“断匈奴右臂”,夹击匈奴。司马迁将张骞西使称为“凿空”,自此中原与西域有了正式的官方往来。两次出使西域的目的均为抗击匈奴,仅是联络的盟友不同。文献对西域诸国的军事实力记载颇为含糊,如乌孙“控弦者数万,敢战”,康居“控弦者八九万人”。但考古发现能够提供更加直观的信息,从而获取张骞“凿空”的军事背景。

1、匈奴的军事遗存

秦汉之际,楚汉争霸,匈奴趁中原内乱,国势衰微,不断扩张,逐渐控制了河套、河西、西域等地,“至于汉兴,匈奴冒顿兵强,破东胡,走月氏,威震百蛮,臣服诸羌”(p.2876)。匈奴文化是典型的游牧文化,冒顿单于建立起了历史上第一个草原帝国,其所依赖的即是匈奴民族强大的军事实力,史载匈奴民族“士力能弯弓,尽为甲骑。其俗,宽则随畜田猎禽兽为生业,急则人习战功以侵伐,其天性也”。

先秦时期,匈奴于北方草原逐渐发展强盛,形成了独具特色的游牧文化,而在军事领域,善骑射的特点造就了令农耕民族恐惧的强大战斗力。目前发现的属于匈奴文化的马具十分丰富,如1976年准格尔旗玉隆太发现的匈奴墓出土的车马器及饰件,有二节直棍式铁马衔,车的出现体现了受到汉地的影响。1979年,凉城县毛庆沟匈奴墓地也发现有马衔等马具遗存。从春秋末到战国晚期,匈奴墓葬中大多发现了马衔、马镳、马面饰等马具,其中大多数为实用品,而非中原多出的随葬明器;而且铁质马具在战国晚期已经比较普遍,反映出匈奴文化的重大转变,其武装装备已由青铜质进化为铁质。

兵器是反映军事实力的重要特征。匈奴兵器与马具一样,在战国晚期都进入了铁质兵器的时代。与中原地区相比,匈奴人以剑、斧、刀、镞、戈为主要兵器,深刻地反映了其游牧军事文化。鄂尔多斯式青铜短剑独具特色,桃红巴拉墓地出土的战国早期短剑全长25.3厘米,中间有脊,扁茎,剑首作两羊头相向状,具有浓厚的游牧特色。以触角式剑首为典型的鄂尔多斯式短剑被认为是匈奴文化遗存,从商晚期至战国晚期广泛流行于北方草原地带,并在中原有零散发现;至战国晚期,鄂尔多斯式短剑也出现了铁铸。短剑是适应匈奴人群作战方式而发展起来的兵器,是贴身搏斗和护身的武器,骑兵于马背上使用短剑挥舞具有较强的灵活性。

鄂尔多斯式短剑

匈奴是逐水草而居的游牧民族,但修筑具有军事防御设施的城市也是其文化的一个特点。目前发现的匈奴城址集中于蒙古国境内,城址规模不大,具有极强的军事城堡性质。马利清总结:“匈奴城址的平面基本上呈正方形或长方形,一般面积都不大,长宽在200~300米左右,四周有土墙和栅门,墙外有壕沟。”例如:“中央省孟根莫利苏木特列勒金古城,呈正方形,每边长235米。围墙外有壕沟,四面有栅门。城内有大小建筑基址数处,发现瓦当、方砖、筒瓦、板瓦等建筑材料。”

根据目前匈奴文化的考古遗存,汉初匈奴的活动范围已经十分广阔,东抵鸭绿江一带,西逾葱岭,控制西域诸国,北及外贝加尔、米奴辛斯克盆地,南达鄂尔多斯地区、陕晋北部。先秦时期沟通东西的草原之路基本被其所囊括,其在欧亚大陆的地位十分突出。加之在政治、军事上对汉王朝产生了极大的压力,迫使汉王朝沿着匈奴控制地域的南缘地带寻求政治、军事联盟。

统万城航拍

2、匈奴对西域的控制

汉初,匈奴冒顿单于弑父立国,数次南侵汉境,并且向西夺取了河西及西域的控制权,迫使月氏西迁。河西及西域对于匈奴十分重要,汉武帝时匈奴民谚“失我祁连山,使我六畜不蕃息;失我焉支山,使我嫁妇无颜色”,即反映了河西及西域对匈奴的重要性。河西及西域优越的自然条件、肥美的草场为匈奴的发展提供了充沛的物质资源,这也是匈奴侵占这一地区的诱因之一。

战国至汉代,活跃于河西走廊的族群众多,文献中记载的月氏、乌孙、塞人、匈奴等均在此活动过。目前发现的沙井文化、辛店文化、骟马文化等均未有明确的族属,但大抵这些考古学文化应当属于先秦文献所记载的羌戎系统。月氏是文献记载中早于匈奴控制河西的族群,其文化面貌争论较大,沙井文化、骟马文化均被认定为月氏人的遗存,但仍存在许多漏洞。而岳公台—西黑沟遗址群所发现的文化遗存,据分析,更有可能为月氏人的遗存。乌孙人的遗存至今还未能明确,或许真如文献记载,乌孙为“行国”,而且较之月氏弱小得多,其文化遗存可能依附于月氏文化而存在,如红山口—石人子沟一期遗存中就存在有乌孙文化的因素。

自匈奴进入河西走廊之后,这些羌戎部落或西迁,或融入匈奴。沙井文化是先秦时期分布于河西走廊东段的文化遗存,以畜牧为生,当为羌戎族群的一支。李水城对沙井文化进行详细研究之后,认为:“若从年代下限考虑,它的消失很可能与北方匈奴部族的崛起与扩张有直接关系。”并且认为原认定为沙井文化的永登榆树沟古墓,其中草原文化气息甚浓的文物在鄂尔多斯、固原、中卫等地多有发现,这些遗存应为战国时匈奴人向西北一线渗透时的遗留,应当从沙井文化中剔除。这些遗存即反映了匈奴入主河西的史实。

匈奴对河西及西域的扩张应当以战争为主要手段,历史文献就记载匈奴与月氏间的战争,最终迫使月氏西迁,红山口—石人子沟前后两期遗存即反映了这一过程。石人子沟遗址一期遗存发现的房屋多突然废弃,还有几座房屋毁于大火,这一现象比较普遍,应当与战争有着密切的关系,印证了匈奴与月氏间爆发的战争。

沙井文化、骟马文化在秦汉之际均走向消亡,在地域与时间上和匈奴西进相合,虽然无法明确其族属,但其肯定与文献记载的羌戎部落有着密切关系,对于这些考古学文化的研究必将有助于认识匈奴占据河西走廊及西域的历史过程。匈奴对于河西及西域的掌控,是匈奴势力扩张的表现,而且突出了其军事实力,其对新兴并且逐渐强盛的汉王朝形成了政治、军事压力,迫使其向西扩展,开辟东西交流新的通道,以抵消来自匈奴的压力。汉唐丝绸之路的军事保障体

三、汉唐丝绸之路的军事保障体系

张骞的“凿空”是中原王朝第一次对西域进行的政治活动,具有开创意义,也标志着中原与西域的政治联系日益增强,为丝绸之路贸易兴盛创造了条件。但丝绸之路的开通应当是一个历史过程,并非张骞两次西使所能成就。自汉武帝即位后,数次反击匈奴,开拓河西。元狩二年(前121年),霍去病攻打匈奴,浑邪王降汉,匈奴退却北漠,“金城、河西西并南山至盐泽空无匈奴。匈奴时有侯者到,而希矣”。自此,河西走廊地区纳入汉朝版图,也开辟了与西域的通道,丝绸之路应运而生。

汉唐时期,是丝绸之路的兴盛期,驼铃悠悠,商贾往来。而丝绸之路畅通的保障是沿途政治稳定、社会和谐,对于汉唐王朝来说,维护丝路畅通的需求十分强烈,对丝绸之路畅通的保障也更积极主动,形成了具有一定历史作用的军事保障体系。

1、长城系统

长城是具有组合功能的军事防御设施,包括本体墙垣以及附属城障、关隘、烽燧、兵站等军事和生活设施。这些设施共同构成了坚固的防御线,依靠它们可进行观察、预警、进攻、防御,从而实现大范围的线性防御目标。

汉长城及烽燧

为防止匈奴南犯,汉朝大规模修筑长城。除了修缮秦始皇的长城以外,还新筑了一些长城,特别是大规模地修筑了河西长城。元鼎六年(前111年)至元封元年(前110年),武帝修筑了由酒泉西至玉门关段长城。太初元年(前104年)至太初四年(前110年),又修筑了由玉门至新疆罗布泊的长城。汉代河西长城的走向基本与祁连山脉、天山山脉平行,两线之间形成了条带状的丝绸之路,显然长城是为了防御北面匈奴,保障了河西走廊的畅通。河西长城的结构一般包括了堑壕、土垄、塞墙、障、坞、燧、关等设施,配合山川险阻进行防御。而且河西长城的修筑除了利用河西独有的地理环境外,还充分利用自然资源,构筑材料与其他地区有所差别,玉门关城墙主要采用流沙、散石、芦苇筑成。

玉门关遗址

除了一般的军事防御功能之外,长城还具有军事通信与交通的作用,对于丝绸之路完备的军事保障体系有着补充作用。汉代张掖郡居延、肩水两都尉管辖的边塞烽燧和塞墙遗址绵延约250公里,塞墙自东北走向西南,沿线遍置烽燧,起到维护河西走廊畅通、保证汉与西域交通、切断匈奴与羌联系的战略作用。

汉代烽燧

汉晋时期长城的通信功能还体现在邮驿方面,部分烽燧、关堡兼有驿站功能。

在特殊情况下,烽燧传递信息有所困难,就需要利用邮驿传送信息。甲渠候官治所坞出土的《塞上烽火品约》提道:“匈奴人入塞,天大风,风及降雨,不具烽火者,亟传檄告,人走马驰以急疾。”甘肃嘉峪关魏晋墓M5出土的彩绘砖上,绘有驿使骑在飞驰的红鬃马上,一手持缰,一手举着文书,急行传递,在一定程度上反映了丝绸之路上的邮驿活动。

甘肃悬泉置遗址

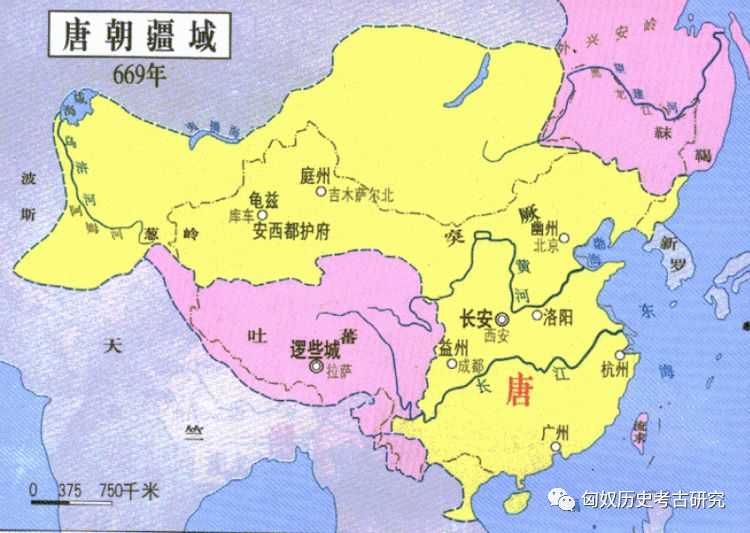

唐朝国力强盛,疆域广大,北疆已越过了长城,丝绸之路东段以及今长城一线均在其所辖之内,长城对于丝绸之路的保障作用已经大大减弱。到唐中后期,特别是怛罗斯之战后,加之吐蕃、回鹘、契丹、党项等政权崛起于西北,唐朝已无力经营西域,丝绸之路也走向了衰落。

汉唐时期,长城对丝绸之路的保障是线性的,提供了一条沿着丝绸之路北界的安全线。虽然唐代并未延续汉晋时期长城的保障体系,但仍然利用了长城的交通通信功能,丝绸之路上唐代的烽燧也构成了一道无形的安全线。

2、城邑关隘系统

“丝绸之路的运行方式主要是接力式的,商品中转站和聚散地起着重大的推动作用。”因此,构筑丝绸之路城邑关隘是历代王朝维护丝绸之路畅通的重要手段,而其中的重点则是在河西及西域营造具有较强军事防御功能的城邑。而且,由于河西及西域地广人稀,城邑间的距离较远,城邑布局有局限性,一些大型的城邑就兼具日常生活与军事的双重性质。

交河城有文献可考的历史至少可以追朔到公元前2世纪,西汉元帝初元元年(前84年),交河设戊己二校尉,驻交河城屯田。魏晋时期,设交河郡。唐设交河县,一度曾为安西都护府的驻节之地。公元8世纪末,交河陷于吐蕃。公元9世纪中叶后,设交河州,属回鹘管辖。交河故城具有极强的军事防御功能,城门有两个,南为主门,已毁。东门保存较好,东城门系用减地留墙法挖出的半圆形瓮城,瓮城内中部和北部有两个长条状门道。整个瓮城被囊括在交河故城整体布局之内,这一点与中原地区古代城市结构中常见的在城门之外另加筑小城(方形或圆形)以增加城门和城市防护能力的瓮城相比,虽形式上有所不同,但在功能上显然是一致的。

交河故城鸟瞰

交河故城地处丝绸之路枢纽,其与河西走廊和西域的诸多城邑共同构成了丝绸之路的城邑据点系统,是官员、军队、商贾、僧侣、平民的聚居地和保护伞。等级有序、组织严密、布局紧凑的城邑据点是丝绸之路城邑保障链条的主要特点,根据历史文献和考古资料,河西的武威、张掖、酒泉、敦煌,西域的楼兰、且末、精绝、于阗、莎车、车师、焉耆、龟兹等故城,见证了丝绸之路的繁荣,其当为汉唐时期丝绸之路上的区域中心。在大型城邑之间,还有许多小型的城邑,如汉玉门都尉所治小方盘城,周长仅百米左右。锁阳城、骆驼城的城垣外侧、护城壕内侧还遗存一道远较主垣低矮的残墙,绕城一周,据推测可能为羊马城,“平时可用以安置羊马牲畜,战时为城厢加设一道防线”。

新疆新和县、沙雅县渭干河西岸发现有唐代遗址群,包括17座烽燧,21座古城戍堡,是丝绸之路上的烽燧遗址群和古城、戍堡遗址群,是丝绸之路上保存较好的古代军事遗址群。唐王朝在西域地区营建的以城邑为中心的军事基地,能够有效地对西域及丝绸之路提供有效的安全保障。

唐代烽燧

唐帝国疆域空前广阔,西疆一度达到中亚楚河流域,并于西域设立“安西四镇”驻防,碎叶即为其一。碎叶是唐帝国最西的驻防地,今阿克·贝希姆遗址即为唐代碎叶城。发掘证明,该城具有城垣、堑壕、马面、城楼、楼橹等防御设施。碎叶城地理位置突出,镇守西域要冲,于此建城,对于维护丝绸之路的安全具有重要意义。

唐代疆域

除了城邑对丝绸之路运行的维护,丝绸之路地势险要之处往往会设关防御,如会宁关、乌兰关、金城关、肩水金关、玉门关和阳关等就是汉唐丝绸之路东西交通的主要连接点。西域的关隘遗址也十分丰富,伯希和曾在库车发现一批文书,被称为“伯希和都勒都尔—阿乎尔特藏”。在这批文书中有许多关于唐代西域的军事内容,王炳华结合考古遗存对第27号文书内容进行考证,认为都勒都尔—阿乎尔遗址为唐安西重要军事关隘——柘厥关。经调查,该遗址位于唐安西府治西约24公里,在外城垣与内城垣之间宽约50、长110~118米,占地面积约5500平方米的土城圈内仍然发现有较厚的畜粪层,推测是戍堡内圈养军马的“马坊”所在。

玉门关

盐水关遗址

柘厥关遗址

“城镇的兴起进一步促进了中亚商业活动与国际贸易,从而打破了边远地区与世隔绝的状态,这对于推动东西方的经济、文化交流无疑是起了积极的作用。”在丝绸之路鼎盛时期,丝绸贸易促进汉唐时期丝路兴盛的基础在于城邑的繁荣经济,而城邑本身的军事防御功能又为丝绸之路的畅通提供了后勤保障,结合关隘的辅助,城邑关隘系统将丝绸之路上的人员聚集成点,形成一个个的安全岛。

总的来说,汉、唐两朝,丝绸之路繁荣稳定,是丝绸之路发展史的两个高潮。这一方面是由于汉唐文化内在的璀璨性,对于西方有着强烈的吸引力;另一方面是由于汉唐帝国对丝绸之路有着主动的有效管辖和控制。线性的长城系统与点性的城邑关隘系统共同构成了丝绸之路的军事保障体系,但任何系统都不是完美无瑕的,仅仅依靠固态的长城与城邑关隘不足以维持丝绸之路的畅通。汉唐帝国以其强大的军事实力对周边国家和民族的征伐,也是主动维护丝路畅通的必要举措。

四、战争与丝绸之路的衰落

丝绸之路的开辟与战争密切相关,而丝绸之路的衰落也受到了战争的催化。唐晚期已失去了对河西及西域的控制权,丝路贸易的安全性受到了打击,政治的不稳定导致战争频发,进而加速了丝绸之路的衰落。公元11世纪后期的丝绸之路,“宋朝占有始发段,西夏控制了河西道,吐蕃和龟兹回鹘领有青海道,高昌回鹘国处于西域的北道东段,喀喇汗王朝则完全掌握了丝绸之路中段”。丝绸之路不复汉唐帝国时期处于强权控制之下的局面,中古时期的丝绸之路从一开始就由国家直接控制和指导,缺乏国家支持的丝绸之路不利于人员及物品的流通,唐中期安史之乱和怛罗斯之役大败加速了丝绸之路的衰落;而西域伊斯兰化过程中,战争是不可或缺的手段,伊斯兰教徒的东进加剧了丝绸之路上的动荡因素。其后,公元13世纪蒙古铁骑肆虐中亚、西亚之际,许多丝绸之路上的贸易中心一夜之间成为废墟,再无昔日的繁荣景象。

战争也是交河故城衰落的因素之一,交河故城建造于30米高的台地之上,城的两边有宽达百米的天然河流,易守难攻。“但是,随着军事技术发展,战争对地形条件的要求也发生了变化。……火药、火器在军事上得到普遍应用,它们虽不能完全取代冷兵器,但是已经给军事战术产生重大影响,在城垒攻守战中,攻方可以采取火药爆破和火炮轰城的强攻办法,效果相当显著。因此,军事技术的发展,使交河的防御功能大为减少,该城已无险可守,失去再此作为军事中心的条件,亦使之衰退。

”公元7~9世纪,撒马尔罕一直是中亚重要的政治、科学和文化中心,“丝绸之路”枢纽,被誉为“康国金桃”。“从地图上一看即知,粟特特别是撒马尔罕的位置,是东面经天山南路或北路到中国,南到阿富汗、印度,西到波斯,西北到欧洲的中心地区。这些国家相互往来时都通过这里。伴随交通的发达,诸国物产就自然地在此集散。因此其商业必定发达,其城市性质也具有了浓厚的商业色彩。”公元10世纪之后日趋衰落,1220年成吉思汗西征焚毁。考古学家发掘了阿弗拉西阿卜遗址(Afrasiab),证明该遗址即为撒马尔罕,在城北门下发现一块镀银板制成的马具装饰物,当为撒马尔罕城破之时逃跑官员所埋藏。

交河故城遗址

撒马尔罕

交河、撒马尔罕及中亚其他贸易中心的衰落大都经历了战火,原有的文化与城市被摧毁的同时,数千年来形成的丝绸之路贸易网络也毁于一旦,自此丝绸之路渐趋衰落,东西方的交流也由陆路转向了海路。

明清之时,丝绸之路的对外交流作用远不如海上丝绸之路,郑和下西洋又如张骞出西域一样,是另外一条文明沟通道路上的创举。明清两朝,对于西北的经营主要是防患西北少数民族动乱,明代修筑长城也是为了防御北方的蒙古,此时丝绸之路的防御需求已经显著下降。至公元15世纪后半期,西北诸卫全部丧失,明朝退守嘉峪关,丝绸之路再无汉唐风采。

五 结语

丝绸之路是世界历史上最重要的文化交流通道之一,很难想象缺乏丝绸之路的沟通,亚欧大陆会是怎样的景象。战争在人类文明史上是不可或缺的因素,其虽然残忍冷酷,但必然有其存在的价值和意义。丝绸之路的开通、繁荣、衰落都伴随有强烈的军事因素,战争一方面保障了丝绸之路的畅通,另一方面又毁坏了丝绸之路所构建的文化、贸易网络。汉唐帝国对于丝绸之路军事维护的许多举措,最终的目标是构建符合自身利益的“华夷秩序”,维护和扩展自身的影响力。从丝绸之路的发展史来看,所有的有助于丝路畅通的军事举措,其意义都是在于追求和平,丝绸之路上的每一分子都是渴望和平之士,和则丝路通,乱则丝路断,毋庸讳言,畅通与安宁的丝绸之路需要采取军事措施来维护。

注释

[1]Ferdinand von Richthofen,China:Ergebnisse Eigener Reisen und Darauf Gegründeter Studien,Berlin:Dietrich Reimer,1877.

[2]傅筑夫《秦汉社会经济史》,第439页,人民出版社,1982年。

[3]日知《张骞凿空前的丝绸之路——论中西古典文明的早期关系》,《传统文化与现代化》1994年第6期。

[4]水涛《西域史前文明发展的若干理论问题》,《西域研究》2005年第4期。

[5]任萌《公元前一千纪东天山地区考古学文化遗存研究》,西北大学博士学位论文,2012年。

[6][日]佐原真《日本·世界战争的起源》,《战争的进化与国家的生成》,东洋书林,1999年。

[7]宁夏回族自治区博物馆考古队《宁夏中宁县青铜短剑墓清理简报》,《考古》1987年第9期。

[8]赵丛苍、何利群《塔里木地区羌人初探》,《中国史研究》1996年第2期。

[9]王志友《考古材料所见早期秦文化的军事性》,《兰州学刊》2014年第5期。

[10]赵丛苍等《甘肃礼县西山遗址发掘取得重要收获》,《中国文物报》2008年4月4日。

[11]王明珂《华夏边缘——历史记忆与族群认同》,第410页,(台北)允晨文化,1997年。

[12]杨建华、邵会秋《匈奴联盟与丝绸之路的孕育过程——青铜时代和早期铁器时代中国北方与欧亚草原的文化交往》,《吉林大学社会科学学报》2015年第1期。

[13]《汉书》,第2692页,中华书局,1962年。

[14]《史记》,第3161页,中华书局,1959年。

[15]《后汉书》,第2876页,中华书局,1965年。

[16]同[13],第3743页。

[17]内蒙古博物馆等《内蒙古准格尔旗玉隆太的匈奴墓》,《考古》1977年第2期。

[18]田广金《近年来内蒙古地区的匈奴考古》,《考古学报》1983年第1期。

[19]翟德芳《北方地区出土之马衔和马镳略论》,《内蒙古文物考古》1984年第3期。

[20]田广金《桃红巴拉的匈奴墓》,《考古学报》1976年第1期。

[21]马利清《关于匈奴城址功能的探索》,《中州学刊》2013年第1期。

[22]乌恩《论匈奴考古研究中的几个问题》,《考古学报》1990年第4期。

[23]丁岩《岳公台—西黑沟遗址群及相关问题研究》,西北大学硕士学位论文,2003年。

[24]李水城《东风西渐——中国西北史前文化之进程》,第152页,文物出版社,2009年。

[25]同[24],第144~145页。

[26]同[14],第3167页。

[27]吴礽骧《河西的汉代长城》,《文博》1991年第1期。

[28]罗哲文《临洮秦长城、敦煌玉门关、酒泉嘉峪关勘查简记》,《文物》1964年第6期。

[29]王子今《交通史视角的秦汉长城考察》,《石家庄学院学报》2013年第2期。

[30]甘肃省居延考古队简册整理小组《“塞上烽火品约”释文》,《考古》1979年第4期。

[31]甘肃省文物队等《嘉峪关壁画墓发掘报告》,第51页,文物出版社,1985年。

[32]杨建新《论丝绸之路的产生、发展和运行机制》,《西北史地》1995年第2期。

[33]联合国教科文组织驻中国代表处等《交河故城——1993、1994年度考古发掘报告》,第158页,东方出版社,1998年。

[34]李并成《甘肃境内遗存的古城址》,《文史知识》1997年第6期。

[35]张广达《文书、典籍与西域史地》,第17~18页,广西师范大学出版社,2008年。

[36]王炳华《唐安西柘厥关故址并有关问题研究》,《西北史地》1987年第3期。

[37]张平《龟兹考古中所见唐代重要驻屯史迹》,《龟兹学研究》(第二辑),新疆大学出版社,2007年。

[38]王治来《中亚通史·古代卷》(上),第76页,新疆人民出版社,2004年。

[39]钱伯泉《一场喀喇汗王朝和宋朝联兵进攻西夏的战争——藏经洞封闭的真正原因和确切时间》,《敦煌研究》2000年第2期。

[40]孙满利等《交河故城衰落的原因分析》,《敦煌研究》2005年第6期。

[41][日]羽田亨著、耿世民译《西域文明史概论》,第125页,中华书局,2005年。

编 者 按:文章来源 / 转自《长城小站》,原文载于《文物》2016年第2期,如引用请据原文。

文稿审核:包苏那嘎

排版编辑:武 彬