本文对新疆焉耆黑圪垯、乐浪石岩里和辽宁大连营城子等地发现的龙形瑞兽纹金带扣以及相关的玉、银等材质的瑞兽纹带扣进行研究,推测这些高等级的瑞兽纹金带扣是由汉朝中央政府管理的作坊生产,并由中央政府赐给当时边疆地区的首领。中央政府通过规定龙、天禄、辟邪、虎等瑞兽的类别及等级的措施,强化汉王朝的权威。这些带扣也赐予汉晋王朝统治阶级内部的高级贵族和官员,在东汉至两晋时期尤为突出,这可能导致中原王朝放弃“带钩”的传统,开始使用草原传统和中原传统融为一体的亚腰马蹄形及前圆后方形的“带扣”。

作为政治信物的汉晋瑞兽纹带扣

郭 物

汉代是中国历史上开疆拓土的重要时期,汉王朝在通过军事等方式获得新的疆土之后,立即利用自身政治、经济和文化的优势,通过各种方式来获得当地首领和人民的臣服和归顺,以达到“广地万里,重九译,致殊俗,威德遍于四海”的目的。本文将对新疆焉耆黑圪垯、乐浪石岩里、辽宁大连营城子、甘肃天水、湖南安乡黄山镇、安徽寿县寿春镇和云南广南县牡宜坝子等地发现的龙形瑞兽纹金带扣以及相关的玉、银等材质的瑞兽纹带扣进行研究,探讨其用途和性质以及相关问题。

一 金质瑞兽纹带扣举例

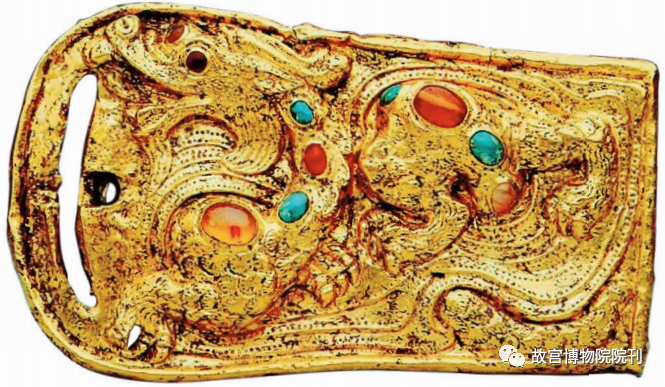

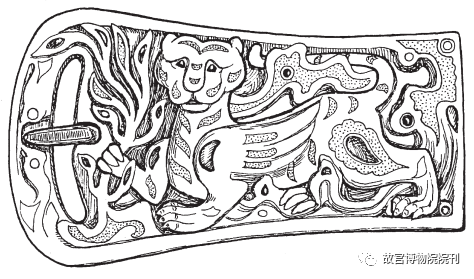

金质龙形瑞兽纹带扣形制较为特殊,均用金片模压成型,然后再进行细部加工。其平面前圆后方,呈亚腰马蹄形。带扣前端开弧形孔,孔中间内侧装有活动的扣舌。带扣面上有一条或一大若干小条瑞兽,一般都有绿松石做点缀,瑞兽的眼睛多用红宝石装饰,扣之周边及瑞兽之间也镶嵌有绿松石。在带扣的边沿,常用纤细的金丝做成装饰的花边。原来应当有材质较为结实的内芯衬垫,现在仅剩装饰用的黄金面皮和部分宝石,内芯已朽坏和遗失[1]。

这些带扣根据主题纹饰分为两型:A型为龙纹;B型为龙身天禄、辟邪瑞兽纹。根据时代、主题纹样和装饰特点分式。

AI式,动物形象古拙呆板,龙身上的鳞毛清晰密集。

标本1,昆明羊甫头墓地征集,可能是墓地出土,属于石寨山文化[2]。长10.5厘米,最宽5.5厘米,一龙一虎,眼睛都镶嵌透明宝石,龙口衔仙草,仙草蜿蜒构成带扣前部弧形扣孔。动物形象较为突出,接近高浮雕〔图一〕。时代可能为西汉,因为尾部三个连续凸起,和平壤石岩里219号西汉王根墓出土龙纹银带扣比较接近。

〔图一〕 龙虎纹金带扣

昆明羊甫头墓地征集

AII式,龙的形象发生了较大的改变,龙头与前半身扭动的姿势发生了变化,龙头向右上回首扬起,前胸向左,左前爪略起,右爪抓地,站立于地。

标本1,2011年云南省广南县黑支果乡牡宜坝子的封土堆墓出土,时代可能为西汉晚期。镶嵌的宝石大小差别很大,而且总的数量少了,有大中小三种类型的宝石,有一颗最大的位于龙颈旁边,大致在带扣的中部靠前的位置〔图二〕。

〔图二〕 龙虎纹金带扣

云南省广南县牡宜句町贵族墓出土

AIII式,虽然嵌有比较规整的宝石,但总体制作较为简陋,特别是龙尾隐没,另外右后腿和爪向下向后,和牡宜句町贵族墓所出不同。

标本1,美国明尼阿波利斯艺术博物馆藏〔图三〕,龙的姿态和牡宜句町西汉晚期贵族墓所出接近。

〔图三〕 龙纹金带扣

明尼阿波利斯艺术博物馆藏

AIV式,龙的形象以及穿插隐没的动态特点已经非常成熟,接近玉雕的水平。

标本1,纽约大都会艺术博物馆藏,为James Freeman藏品〔图四〕[3]。和平壤石岩里219号西汉王根墓出土龙纹银带扣比较接近,因此,时代可能也是西汉。

〔图四〕 James Freeman藏品金带扣

纽约大都会艺术博物馆藏

标本2,为Eskenazi藏品〔图五〕[4]。与前一件不是同一版本,比较简陋,似乎是个翻模复制的产品,丧失了很多细节。也可能是一个简版的产品。

〔图五〕 Eskenazi藏金带扣

值得注意的是,云南发现的两件带扣比较特殊。这两件从总体设计轮廓以及瑞兽纹的大体构图看,保持固定的式样。同B型相比,细节有较大不同。首先只有一条真正的龙,另外多了一只老虎的形象。龙的尾巴处理也完全不同,采用了鱼尾鳍的方式。视觉上最大的区别在于没有精细绵密的装饰和艺术处理,没有使用焊金珠的工艺,而是一种粗犷写意厚重的风格。此外,还有一些较为特殊的带扣。乌克兰草原萨尔马泰墓葬出土的一件,总体造型和前述带扣相似,但其羚羊的动物形象以及宝石镶嵌的特点比较特殊,与同时期草原艺术更为接近,是比较典型的草原文物[5]。

BI式,瑞兽身上没有表现金珠装饰的脊。

标本1,新疆博格达沁古城东约5公里“黑圪垯”墓地出土。扣长9.8厘米,最宽6厘米,重48克,瑞兽为一角天禄,龙身,最终呈现1条大天禄和7条小天禄〔图六〕[6]。

〔图六〕 天禄纹金带扣

新疆博格达沁古城“黑圪垯”出土

标本2,法国集美博物馆藏,为Eskenazi藏品。天禄姿态和“黑圪垯”出土相似,不过制作粗陋一些,没有金珠和掐丝,边饰简单,所嵌宝石较少,另外右前爪举着一只鸟,舌环前也装饰两只鸟。在发现的瑞兽纹金带扣中比较特殊〔图七〕[7]。

〔图七〕 天禄纹金带扣

巴黎集美博物馆藏

BII式,瑞兽脊部有金珠装饰。

标本1,1916年乐浪石岩里9号东汉墓出土,现藏韩国国立中央博物馆。墓中出土有公元8年前后的漆盘[8]。当中1条龙形大辟邪,周围6条小辟邪,浮雕感浅,脊上缀满金珠,大小依身体粗细顺脊排列,井然有序〔图八〕[9]。

〔图八〕 龙形辟邪纹金带扣

乐浪石岩里9号东汉墓出土

标本2,2003年辽宁省大连市营城子东汉M76砖墓出土(M76:24)。带扣最大长度9.5厘米,最大宽度6.6厘米,表面凸起,重38.27克。边缘穿有19个针孔〔图九〕[10]。形制与上述石岩里所出接近。

〔图九〕 辟邪纹金带扣

辽宁省大连市营城子汉墓出土

标本3,1984年甘肃天水市文化馆移交给天水市博物馆〔图十〕[11],此件与前面所述的也是同一类器物,特别是与乐浪石岩里9号墓和大连市营城子汉墓出土的带扣比较接近。

〔图十〕 金带扣

甘肃天水市文化馆征集

另外还有两件标本,一件为日本美秀博物馆藏品[12]。还有一件为国外私人藏品,据说来自甘肃[13]。

BIII式,中间装饰一颗大宝石。

标本1,安徽省寿县寿春镇计生服务站东汉墓出土〔图十一〕[14],可能是东汉章帝时期。与后述西晋刘弘墓出土的有很多相似之处,但也保留着焉耆、乐浪出土金带扣的特点,可以看作一个过渡性的材料。

〔图十一〕 龙形天禄纹金带扣

安徽省寿县寿春镇计生服务站东汉墓发现

标本2,湖南安乡黄山镇已被盗的墓葬出土金带扣,西晋时期,主体纹饰长9厘米,首宽6厘米,尾宽5.5厘米,厚0.3厘米,圆首长方形,外沿饰纹索纹,背上镶嵌有菱形绿松石36颗、圆形绿松石八颗,大部分已脱落。身正中嵌一直径0.9厘米的绿松石[15]〔图十二〕[16]。形制基本同上述寿春镇所出。

〔图十二〕 龙形天禄纹金带扣

湖南安乡黄山镇刘弘墓出土

B型几件风格较为相近,根据样式和共存物的年代,I、II、III式可以分为三个阶段,总的说是一脉相承

。

分析以上几件金带扣,可以总结出以下几个特点:

1.出土地点比较明确的黄金带扣主要来自汉王朝的边远或者边疆地区,这些地区往往是汉王朝通过政治、军事行动取得控制权,从而为汉王朝所有效统治。

2. 仔细观察可以发现,只有云南广南县、昆明羊甫头的两件金带扣上的纹饰比较符合龙的特征,但鱼鳍状尾部可能受到域外文化,比如希腊文化的影响。另外纽约大都会艺术博物馆、巴黎集美博物馆、美国明尼那波利美术馆藏的三件也属于龙的形象。其他带扣上的动物形象选用的是龙的身体,不过其中有些头部已经呈狮头,可能表现的是双角辟邪式的龙,有的是独角神兽,可能是所谓的天禄或者天禄式的龙,虽然学者们一般还是认为是龙,本文建议称之为“瑞兽”比较合适[17]。

3. 黄金带扣虽然在细节上有区别,但大小尺寸、整体式样、图案设计和制作工艺都比较统一,带扣的整体外形都是亚腰马蹄形,都以一头瑞兽为主体,若干小龙形天禄或辟邪纹围绕。瑞兽的姿势大致相同,后半身几乎都一致,为汉代常见的空中俯瞰式,腰部为祥云遮掩,前半身有两种姿势,大部分为侧身向前式;另一种是扭转身体,正身回首式。瑞兽显露的爪都是三趾。以大连营城子汉墓出土金带扣为例,采用了捶鍱、模压、扭丝、珠化、焊接、穿孔、掐丝、镶嵌等多种工艺制成,不同部位使用的黄金纯度有所不同,平均达到93%以上[18]。用镶嵌宝石强化装饰效果和对宇宙天象附会的效果。

4. 虽然带扣整体风格和式样较为统一,但各个带扣之间稍有区别,尚没有完全相同的例子。西南地区的甚至加入一头老虎。个别器物差异较大,可能是由于时代不同导致。云南广南出土者和其他几件有很大区别,虽然设计思路接近,但动物风格和制作技术比较有自身特点,可能是时代较早、比较特殊的一类带扣。

二 其他材质的瑞兽纹带扣

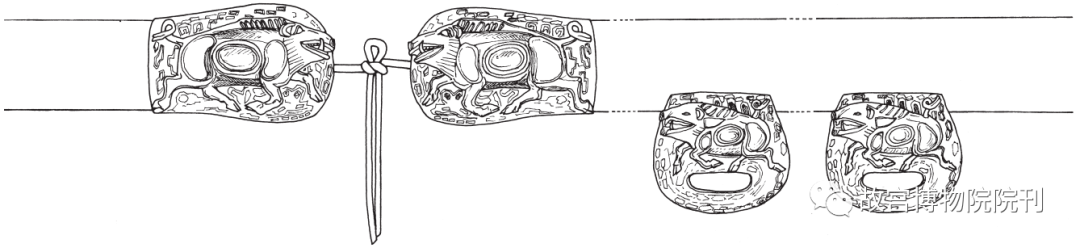

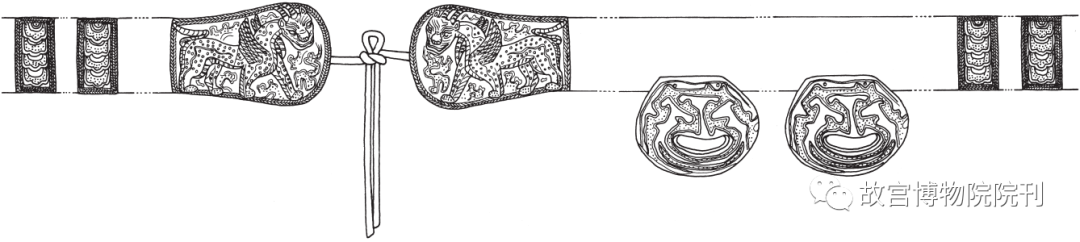

除了上述高等级的黄金带扣外,还有一些主题相似的玉质、银质、铜质和骨质带扣,这些带扣有的也是龙形瑞兽纹饰,有的则是虎或其他动物。大致罗列如下:阿尔泰雅罗曼2号墓地43号墓出土品[19],乌兹别克斯坦撒马尔罕州奥尔拉特村古冢出土品[20],德列斯图伊M7出土品[21],德列斯图伊M100出土品[22],宁夏倒墩子墓地M7出土品[23],扎赉诺尔墓地1959年调查清理墓葬和1986年发掘M3012出土品[24],榆树老河深M56、M105出土品,平壤石岩里219号西汉王根墓出土龙纹银带扣〔图十三〕,云南晋宁石寨山滇国七号墓出土虎纹银带扣〔图十四〕[25],平壤贞柏洞37号乐浪墓出土虎纹银带扣〔图十五〕,南越王墓出土的银牌饰[26],蒙古布尔干省巴伦木赫拉金墓地 M143出土品[27],洛阳夹马营东汉墓出土龙(或螭虎)纹玉质活舌带扣〔图十六〕[28],台北故宫博物院藏汉代玉带扣〔图十七〕[29],震旦艺术博物馆藏天禄纹玉带扣,蒙古南戈壁出土品[30],蒙古Gol Mod T20匈奴墓葬中发现的西汉晚期的带扣,较为简陋,这座墓级别较高,出土了铜鍑、铜镜、瑞兽纹杏叶等高规格文物[31]。类似的有外贝加尔苏吉墓地出土品[32],哈萨克斯坦南部的古尔托波墓地3号墓出土品,蒙古乌布苏省的呼楞陶勒盖墓地出土品[33],乌兹别克斯坦撒马尔罕州奥尔拉特村古冢发现的带扣刻划了战斗的场面[34]。

〔图十三〕 龙纹银带扣

平壤石岩里219号西汉王根墓出土

〔图十四〕 虎纹银带扣

云南晋宁石寨山滇国七号墓出土

〔图十五〕 虎纹银带扣

平壤贞柏洞37号乐浪墓出土

〔图十六〕 龙形天禄纹玉带扣

洛阳东关夹马营路东汉墓出土

〔图十七〕 汉代龙形天禄纹玉带扣

台北故宫博物院藏

内蒙古乌兰察布盟和林格尔县另皮窑出土的猪纹带具〔图十八〕,呼和浩特市土默特左旗讨合气出土的铁芯包金辟邪神兽纹带具纹饰比较特别〔图十九〕[35]。另皮窑出土猪纹带具时代应当在西汉末东汉初,讨合气出土物的年代则不能晚于晋代[36]。也有学者把这两件文物的年代定为西汉末至东汉中期[37]。

〔图十八〕 猪纹带具

内蒙古乌兰察布盟和林格尔县另皮窑出土

〔图十九〕 铁芯包金辟邪瑞兽纹带具

呼和浩特市土默特左旗讨合气出土

《后汉书·舆服志下》载:“自公主封君以上皆带绶,以采组为绲带,各如其绶色,黄金辟邪首为带鐍,饰以白珠。”“鐍”在《说文》中被解释为有舌之环。可见东汉贵族使用黄金辟邪纹的带扣,应当类似本文所讨论的这些带扣。洛阳西朱村大墓中发现了铭刻“九采衮带,金鲜卑头”的石牌。王咸秋根据石牌内容,认为石牌与随葬品应存在对应关系,石牌都有穿孔,其时应为纤维织品系在物品之上。赵超认为石牌应称为“楬”。再次证明了这类带头在曹魏时期的实物名为“鲜卑头”。边地四方发现的这些带扣绝大多数可能不是北方游牧人或者当地人自制,而是汉晋朝廷赏赐品。汉朝皇家作坊或者官控作坊应当有专门制作这类器物的任务,个别器物还有文字的证明,比如上海博物馆藏东晋白玉辟邪纹鲜卑头〔图二十〕[38]。器背面两侧边各有一行铭文,共计四十六字,记载了制作年代、制作机构、器物名称、制作工时、监造官员姓名等[39]。从铭文记年和涉及的官员分析,此件可能为南朝宋文帝刘义隆的御用带扣配件。

〔图二十〕 东晋白玉辟邪纹鲜卑头

上海博物馆藏

三 作为政治馈赠品和政治信物的带扣

汉帝国为了保证周边战略环境的安全、拓展疆域并有效统治、羁縻边疆地区的人群,除了授予印绶等典型政治信物外,最重要的是馈赠给边疆地区的王国首领各种奢侈品和大量生活物资,包括丝绸、铜镜、漆器、金铜钱币、车舆、马具、粮食等,以丝绸最多,铜镜和漆器(漆料)其次[40]。如有嫁宫室女,则馈赠更为丰富。

这种传统由来已久。汉晋中原王朝的边地多为牧业为主的社会,腰部是游牧人群表现威权、文化信仰和艺术喜好的重要位置之一。腰带除了实用功能外,在游牧民族中还具有重要的象征意义[41]。腰带上挂的器物都是草原文化的代表性器物,其中战斧、短剑、箭箙、弓和箭、马鞭等均是权力的象征。带扣是腰带最重要的核心组件,是整个具带的焦点[42]。游牧人的头饰、胸项饰和带扣以三点一线之势构成了身体的中轴线,所以联结固定腰带的带扣在视觉、功能、文化意义上也是整个人的中心,是牧业人群在穿戴饰物上表现动物崇拜和动物风格艺术的关键器物[43]。

正因为如此,中原地区可能从春秋战国时期,就开始生产游牧民族喜欢的腰带和带扣,而且把这些精美的器物作为重要礼物赐赠给周边牧业人群统治阶级。《战国策·赵策》载:“遂赐周绍胡服衣冠、具带、黄金师比。”“师比”应当就是草原游牧民族对于带扣的称呼,也称作“犀毘(犀毗)”、“鲜卑”等[44]。战国时期的带扣式样比较多样,比如马家塬战国西戎首领墓葬发现的带扣,既有游牧民族典型的动物风格艺术金带扣,也有中原式的带钩,最精美的一件应为M16墓主所有,是草原风格的镂空长方形带扣和中原式带钩的完美结合,从侧面生动体现了西戎与秦的密切关系[45]。

学者已经指出,北方发现的动物纹样牌饰中,有相当一部分是中原定居民族生产制造的,制作者有明显的官方背景[46]。有的在制作技术上也留有中原制造的痕迹,比如使用泥范,那些背面留有织纹的牌饰,可能是中原工坊利用“失织和失蜡法”制作的[47]。瑞兽纹金带扣所采用的拱丝以及花丝、珠化、镶嵌三种工艺联合装饰同一件金器的表现手法普遍存在于汉地本土金制品之中,因此这类汉代龙纹金带扣为内地本土制作的可能性较大,并且受汉地某一部门控制,为特定人群制作[48]。

按照草原游牧帝国统治的逻辑,赠送给匈奴、西域绿洲、边地小国首领的这些礼物,是匈奴单于以及小国首领维系自身统治重要的物资[49]。其中的政治信物,诸如印绶和龙身瑞兽纹带扣由于包含中原王朝的政治属性,成为他们强调自身权威的重要象征物。他们可以通过对一般的奢侈品进行再分配,获得属下的臣服。在更外围的人群看来,这些物资也是具有巨大价值的奢侈品和威权物,因此,在匈奴、边地小国与外界打交道的时候,这些物品会作为一种重要的礼物或者商品被再次传播到更远的地区,以换取政治的支持或者是更远区域的奢侈品。本文讨论的这类带扣牌饰,正是中原王朝制作馈赠的“黄金饰具带、黄金胥比”。

具体而言,云南广南县所辖区域于公元前111年内附汉朝,置句町县,汉昭帝六年(公元前81年)辖今滇东南、桂西、黔部分、越南东北部等8万平方公里的疆域。根据随葬品的等级,M4可能为王族墓葬。石寨山墓地发现的“滇王之印”是汉代时期与这个地区具有政治关系的证据,2019年昆明市晋宁区河泊所遗址又发现了“滇国相印”、“王敞之印”和“田丰私印”等封泥。昆明羊甫头采集的龙纹带扣虽然不清楚墓葬的具体所属,但时代和地域比较明确,应当是石寨山文化统治阶级所有。龙虎纹金带扣到目前为止云南仅发现两件,龙虎搭配图案,体现滇国对虎的崇拜,应为西汉王权赐予地方王者象征身份的信物。因此,羊甫头采集的龙虎纹带扣也是汉朝协调西南边疆友好关系的物证,含蓄地反映了皇权与边地王权的关系。云南发现的两件龙虎纹带扣和其他地区发现的属于两个不同的系列,纹饰显得更为古朴,这是非常有意思的现象。值得注意的是,和其他地区发现的“天禄”、“辟邪”形的瑞兽不同,云南发现的是标准的龙纹,可以说是等级最高的,这可能和汉朝经营西南的方式——主要是相对松散的“羁縻”有关,相对而言,中原王朝比较尊重当地首领的权威。当然,也或者是时代较早,制度草创,尚未形成定制导致的结果〔见图一,图二〕[50]。

新疆焉耆是匈奴控制天山以南塔里木盆地的军政核心区,匈奴日逐王设立的僮仆都尉即驻守于这一带[51]。汉朝最终统治这个区域,当然会非常重视。焉耆博格达沁古城“黑圪垯”发现的大小八瑞兽纹金带扣应当是作为一种珍贵的礼品由汉朝中央政府赏赐给当时归顺的焉耆王或其贵族〔见图六〕。

汉武帝元封三年(公元前108年),西汉先后置玄菟、乐浪、临屯、真番四郡,管辖范围包括我国东北和朝鲜半岛北半部。乐浪石岩里9号墓发现的瑞兽纹金带扣可能来自汉朝皇帝的赏赐,作为给当时朝鲜地方政权首领的政治信物〔见图八〕。辽东属于两汉边地,大连市营城子M76砖墓出土了数件青铜重器,包括铜承旋和筩尊、提梁壶、铜鼎、瑞兽钮鎏金铜印等,从这件金质“十龙形辟邪带扣”可以推断,墓主在当时具有相当高的身份和地位〔见图九〕[52]。有学者认为此墓时代为东汉时期,金带扣为中央官府控制的作坊制作完成,墓主人为当时这一地区极为显赫的人物[53]。

天水征集的带扣,虽然不知道具体出土地址,如果就是天水地区的话,这里在东汉也曾是氐羌豪族所居之地,因此,也属于需要安抚的边地牧业民族,统治首领拥有此物也在情理之中〔见图十〕[54]。

安徽省寿县寿春镇计生服务站东汉墓2009年6月出土器物遭到哄抢,追回的文物中,有鎏金银神兽刻纹铜舟,刻有“元和二年”(公元85年)等字,因此,有人推测墓主为曾被章帝召见的在寿春建都的阜陵质王刘延[55]。如是,这件瑞兽纹带扣有可能是刘延早期所获,也很可能为章帝所赐。如果带扣和铜舟为同一墓葬所出,可以为这一类型的瑞兽纹带扣使用时代找到一个可靠的时间坐标〔见图十一〕。

1991年4月经省文物部门批准对湖南安乡黄山镇大墓进行了抢救性发掘,共发掘出文物78件。根据出土的“宣成公”龟型金印、“镇南将军”龟型金印等,推测为西晋刘弘墓。刘弘的祖父、父亲和他本人三代都是非常有作为的地方官。刘弘死前镇守的是西晋南部地区荆州,在当时也算是边地。刘弘早年曾得到张华的重用,任林朔将军、假节监幽州诸军事、领乌丸校尉,负责东北防卫前线的军事。后又任南蛮校尉、荆州刺史。可以说,他主要在北部、南部边疆地区任职。刘弘的父亲刘靖曾在河北与胡族打交道[56]。所以他的墓里出土这种瑞兽纹金带扣很值得注意。除了来自皇帝的赐赠以外,还有可能是,这件瑞兽纹带扣原来也是作为政治馈赠品赠给乌丸或者南蛮首领,后来由于特殊原因,成为刘弘的物品〔见图十二〕。

以龙、天禄、辟邪瑞兽纹装饰的金带扣是一种比较特别的文物,由于征集和考古发掘,迄今已经积累了十件,另外还有一些其他材质的类似带扣,相信将来还会有新的发现。这些大小相近、形制相似的器物时代主要集中在汉晋时期,以汉代,特别是东汉为主,分别出自汉代时期的东北、西北和西南边疆,说明应当有一个比较集中的设计、生产、分配中心。值得注意的是,在蒙古、俄罗斯迄今发现的匈奴高等级墓葬中,尚未发现类似的金带扣,看来这种金质瑞兽纹带扣是汉晋中原王朝专门为边疆属国统治阶级所制作。

本文所论绝大部分瑞兽纹带扣上表现的母题是以中原王朝崇拜的龙为原型的形象或是龙身天禄或辟邪。自战国以来,中原龙的形象及其寓意以翻唇神兽的形式被草原游牧人群所广泛接受,类似的还有“虎”的形象[57]。中原王朝根据需要,设置不同的瑞兽等级,有的是“龙”,有的是龙身的“天禄”、“辟邪”,有的是单纯的“天禄”、“辟邪”,有的则是“虎”,通过设置瑞兽的不同等级,来强化中央的权威,明确边地首领的地位。“天禄”、“辟邪”带角狮形的特征,反映了这些瑞兽有域外文化影响的可能,比如波斯文化中的类似神兽曾在战国秦汉时期传入新疆和南西伯利亚的牧业文化中,再影响到中原内地。从这个意义上说,这类瑞兽是草原人群和中原汉朝互动创造的动物主题,这些瑞兽能得到牧业人群的喜爱,也完全可以理解[58]。

另外,从山东章丘汉代大墓、江苏徐州狮子山、安徽省寿县、湖南安乡等地的发现看,中央为边地牧业社会统治阶级、匈奴生产的高等级奢侈品也有一些会分给诸侯王等一些统治阶级内部的高层人士[59]。为了迎合中原贵族崇尚玉器的需求,有的带扣还使用高等级的玉料制作,玉其实价值比黄金更为珍贵,而且瑞兽风格、纹饰布局更具中原气韵灵动的特点,使用俏色的技巧,甚至还出现中原传统瑞兽“龟”的形象[60]。Eskenazi所藏的一件是错金镂空铁带头,没有主体龙纹,但四个方向有“四神”的图案,其中各个角落分布麒麟、瑞禽等动物,动物图案和装饰图案均细密精致[61],这显然是为中原贵族专门定制〔见图十四,图十五,图二十〕。

总之,汉朝整合边疆和边地的能力是非常强大的,因地制宜,根据不同地区自然环境、人口构成特征、社会性质、经济价值、战略意义等,选取不同的统治方式。有学者把西汉时期边远地区汉文化的形成总结为八种模式,这其实也算是中原王朝统治边地的八种模式[62]。本文所论这些高等级的瑞兽纹金带扣大多发现于这些地区,说明两汉朝廷在统御边地政策方面,虽然也有具体问题具体处理的方面,但也有一些总体考虑的措施。除了印绶外,馈赠政治含义明确、加持功能强大、凝聚人心的黄金瑞兽纹带扣这样的政治信物,应当有统一的设计、严格的等级规定、专门的生产、有效的授仪和管理。

四 结语

通过研究,本文与很多学者的意见一致,认为这类发现于四围边地的同一类型的带扣绝大多数应当是中原王朝官方作坊设计、生产,并由中原王朝最高层馈赠的政治信物。

政治的各种统治方式总是会通过特定的物质文化呈现出来,《汉书·终军传》曰:“今天下为一,万里同风。”各种生产技术、生产用品和普通的生活用品在“天下为一”的古代国家的传播相对而言是比较慢的,而这些不同种类的高级政治馈赠品,恰恰是“万里同风”最典型、最敏感的代表器物。金质瑞兽纹带扣与政治属性更为明确的印绶一起,构成中原王朝授予边地首领的政治信物,以此表达对其边地首领的肯定和加持,同时也让他们对中原王朝有更多的文化认同和政治依靠,与此相似的还有中原王朝皇家赐赠边地首领的高级织锦,如新疆尼雅遗址王墓发现的“五星出东方利中国”织锦[63]。

这些政治性的馈赠品具有异域色彩、稀缺性和号召力,因此也作为重要的馈赠品赐予汉晋时期统治阶级内部的高级贵族和官员,特别是在东汉至两晋时期,有的还根据中原文化喜好,用高级玉料制作。由于这种带扣无论在审美、装饰面积和使用便捷等方面都比带钩更具优势,可能因此导致中原王朝也开始放弃“带钩”的传统,开始使用草原传统和中原传统融为一体的活舌“带扣”。

[郭物:中国社会科学院考古所]

[1]刘复兴:《汉代掐丝焊珠七龙纹金带扣》,《文物春秋》2017年第6期。

[2]云南省文物考古研究所等编:《昆明羊甫头墓地》卷三,页836、857-858,科学出版社,2005年。

[3]林梅村:《乌禅幕东迁蒙古高原考——兼论匈奴文化对汉代艺术之影响》,《欧亚学刊》新3辑,2015年。

[4]潜伏草堂书简:《九采衮带金鲜卑头》,微信公众号“潜伏草堂书简”文章。

[5]前揭《乌禅幕东迁蒙古高原考——兼论匈奴文化对汉代艺术之影响》。

[6]韩翔:《焉耆国都、焉耆都督府治所与焉耆镇城——博格达沁古城调查》,《文物》1982年第4期;孙机:《中国古舆服论丛(增订本)》,文物出版社,2001年。

[7] E. Bunker/J. C. Y. Watt/Zhixin Sun/J. Ph. O’Neill (eds.), Nomadic art of the Eastern Eurasian steppes, The Eugene V. Thaw and other New York collections (New York 2002), Metropolitan Museum of Art: New York, No. 82, 84, 86, pp.112. 前揭《乌禅幕东迁蒙古高原考——兼论匈奴文化对汉代艺术之影响》。

[8][日]梅原末治、刘厚滋:《汉代漆器纪年铭文集录》,《考古》1937年第11期,页170—171。

[9][日]榧本杜人(Kayamoto Tojin)、中村春寿(Nakamura Harutoshi):《乐浪汉墓》(Lelang Han Tombs), Vol.2, Nara: Rakurô kanbo kankô-kai,1975年;韩国国立中央博物馆:《乐浪》,页64,图50,韩国国立中央博物馆,2001年;白云翔:《汉代蜀郡西工造的考古学论述》,《四川文物》2014年第5期。

[10]吴青云:《大连营城子汉代墓群发掘简报》,大连市文物考古研究所编:《大连考古文集》第一集,页367-369,图四,科学出版社,2011年(原刊2009年8月14日《中国文物报》);刘金友、王飞峰:《大连营城子汉墓出土金带扣及其相关研究》,《北方文物》2015年第3期;张翠敏、姜宝宪、范磊、付文才:《辽宁大连市营城子汉墓群2003M76的发掘》,《考古》2019年10期。

[11]前揭《汉代掐丝焊珠七龙纹金带扣》。

[12]前揭《九采衮带金鲜卑头》。[日]藤井和夫:《金製龍紋鉸具制作技法に関する覚書》,《高麗美術館研究紀要》第5号,2006年。

[13] 清华大学艺术博物馆谈晟广先生见告,谨致谢忱。

[14] 许建强、邱雪峰:《安徽省寿县寿春镇计生服务站东汉墓遗物及其相关问题》,《东南文化》2014年第3期。

[15] 雷明、雷芬:《湖南安乡县西晋刘弘墓》,《文物》1993年第11期,彩页插页壹。

[16] 孙机:《先秦·汉·晋腰带用金银带扣》,《文物》1994年第1期。

[17]李零:《论中国的有翼神兽》、《再论中国的有翼神兽》、《狮子与中西文化的交流》,载《入山与出塞》,文物出版社,2004年;刘燕:《“舶来品”与“中原制造”说——试论汉晋出土的掐丝、金粟带扣》,《文物鉴定与鉴赏》2018年第12期;郭静云、王鸿洋:《从西亚到东亚:翼兽形象之原义及本土化》,《民族艺术》2019年第3期;潘攀:《汉代神兽图像研究》页43-46、156-160,文物出版社,2019年;董波:《犄角猛兽——辟邪、天禄形象考源的一个视角》,《制器尚象:中国古代器物文化研究》,广西师范大学出版社,2020年。

[18]前揭《辽宁大连市营城子汉墓群2003M76的发掘》、《大连营城子汉墓出土龙纹金带扣的科学分析与研究》。

[19] Тишкин А. А., Матренин С. С.,

Изделия из художественного металла в поясных гарнитурах кочевников Алтая хуннуского времени (по материалам памятника Яломан-II) / / Краткие сообщения иноститута археологии, Вып. 247. Москва, 2017, C. 74-86, Pиc2, 1.

[20] Добжанский В. Н.,

Наборноые пояса коячевников Азаии, Новосибирск, 1990, таблицаⅩⅤ, 1.

[21] Могильников В. А.,

Хунну забайкалья степная полоса азиатский части СССР в Скифо-сарматское время, Москва: Наука, 1992, С.254-273, Табл. 113, 5.

[22] Davydova A., Minyaev S., The Xiongnu Decorative Bronzes, St. Petersburg, 2008, p.65, fig.60.

[23] 宁夏文物考古研究所、中国社会科学院考古所宁夏考古组、同心县文物管理所:《宁夏同心倒墩子匈奴墓地》,《考古学报》1988 年第3 期。

[24]郑隆:《内蒙古扎赉诺尔古墓群调查记》,《文物》1961 年第 9 期,页16-18,图 4,3;黄雪寅: 《追梦中原——从嘎仙洞到龙门石窟的鲜卑人》页35,内蒙古大学出版,2008 年。

[25]云南省博物馆编:《云南晋宁石寨山古墓群发掘报告》页112,文物出版社,1959年;前揭李零《入山与出塞》,页100。

[26]广州市文物管理委员会等:《西汉南越王墓(上)》页165、页211-213,文物出版社,1991年。前揭《先秦·汉·晋腰带用金银带扣》。

[27] Eregzen G., Teasures of the Xiongnu, Ulaanbaatar: Institute of Archaeology Mongolian Academy of Sciences, National museum of Mongolia, 2011, p.136/137, fig.173.

[28] 洛阳文化工作队:《洛阳东关夹马营东汉墓》,《中原文物》1984年第3期。

[29] 台北故宫博物院:《故宫玉器选萃》图18,台北故宫博物院,1970年。

[30] Erdenechuluun P., Erdenebaatar D., The Sword of Heaven-Culture of Bronze Artifacts of the Bronze Age and Hunnu Empire, Ulaanbaatar, 2011. p.388/389, fig.381a.

[31] Brosseder, Ursula (2011), “Belt plaques as an indicator of East-West relations in the Eurasian Steppe at the turn of the millennia”, In Ursula Brosseder and Bryan K. Miller (eds.), Xiongnu Archaeology: Multidisciplinary Perspectives of the First Steppe Empire in Inner Asia, Bonn Contributions to Asian Archaeology 5, pp.392–394, Bonn: Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität.

[32]Могильников В. А.,

Хунну забайкалья степная полоса азиатский части СССР в Скифо-сарматское время, Москва: Наука, 1992, С. 254-273, таблица106, 37.

[33] Eregzen G., Teasures of the Xiongnu, Ulaanbaatar: Institute of Archaeology Mongolian Academy of Sciences, National museum of Mongolia, 2011, p.136/135, fig.171.

[34] Добжанский В. Н.,

Наборноые пояса коячевников Азаии, Новосибирск, 1990, таблицаⅩⅤ, 1.

[35]田广金、郭素新:《内蒙古阿鲁柴登发现的匈奴遗物》,《考古》1980年第4期;伊克坚、陆思贤:《土默特旗出土北魏时期文物》,《内蒙古文物考古》1984年第3期;前揭《追梦中原——从嘎仙洞到龙门石窟的鲜卑人》页117、118。

[36] 前揭《先秦·汉·晋腰带用金银带扣》。

[37] 潘玲:《两汉时期北方系统腰带具的演变》,《西域研究》2018年第2期。

[38] 褚馨:《汉晋时期的金玉带扣》,《东南文化》2011年第5期。

[39] 王正书:《上博玉雕精品鲜卑头铭文补释》,《文物》1999年第4期。

[40] 白云翔:《汉代:开启国门走向世界》,《光明日报》2012年06月18日05版;白云翔:《汉式铜镜在中亚的发现与汉代丝绸之路》,《丝绸之路上的考古、宗教与历史》页127-136,文物出版社,2011年;Ursula B. Brosseder, “A Study on the Complexity and Dynamics of Interaction and Exchange in Late Iron Age Eurasia”, Edited by Jan Bemmann, Michael Schmauder, Complexity of Interaction along the Eurasian Steppe Zone in the First Millennium CE,Vor-und Frühgeschichtliche Archäologie Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 2015, pp.199-332.

[41][俄]B.B.沃尔科夫(王博、吴妍春译):《蒙古鹿石》页171-172,图108,中国人民大学出版社,2007年;Ursula Brosseder, “Belt plaques as an indicator of East-West relations in the Eurasian steppe at the turn of the millennia”, in: Ursula Brosseder, Bryan K. Miller (eds), Xiongnu archaeology. Multidisciplinary perspectives of the first steppe empire in Inner Asia, Bonn: Rheinsche Friedrich-Wilhelms-Universität, vfgarch. press uni-bonn, 2011, p.401, 414.

[42] 前揭《先秦·汉·晋腰带用金银带扣》;前揭《徐州狮子山西汉墓的金扣腰带》。

[43]Cart Kost, The Practice of Imagery in the Northern Chinese Steppe (5th-1st Centuries BCE),Bonn Contributions to Asian Archaeology, Vol. 6, press uni-bonn, 2014.

[44]王国维:《观堂集林》卷二二《胡服考》;王仁湘:《带扣略论》,《考古》1986年第1期。

[45]王辉:《张家川马家塬墓地相关问题初探》,《文物》2009年第10期;甘肃省文物考古研究所编著:《西戎遗珍:马家塬战国墓地出土文物》页28,文物出版社,2014年;郭物:《马家塬墓地所见秦霸西戎的文化表象及其内因》,《四川文物》2019年第4期。

[46] 前揭《关于两广出土北方动物纹饰牌问题》;前揭《徐州狮子山西汉墓的金扣腰带》;林沄:《欧亚草原有角神兽牌饰研究》,《西域研究》2009年第3期;罗丰:《中原制造——关于北方动物纹金属牌饰》,《文物》2010年第3期;邢义田:《再论中原制造——欧亚草原古代金属动物纹饰品的产销与仿制》,《探索西域文明——王炳华先生八十华诞祝寿论文集》,中西书局,2017年。

[47]著者认为“失蜡布法”的技术可能是在战国燕国被发明。见[美]埃玛·邦克:《中国游牧民族的艺术——具有蛮夷风味的东周、秦及汉代艺术品》,《中国艺术文物讨论会论文集》页569-573,台北故宫博物院,1992年。

[48]前揭《大连营城子汉墓出土龙纹金带扣的科学分析与研究》。

[49][美]托马斯·巴菲尔德(袁剑译): 《危险的边疆:游牧帝国与中国》页56-62、75-85,江苏人民出版社,2011年。

[50]郑君雷:《边远以远:云贵高原“羁縻类型”汉文化形成概略》,《边疆考古与民族史论集》页210-218,科学出版社,2019年。

[51] 王子今:《论匈奴僮仆都尉“领西域”“赋税诸国”》,《石家庄学院学报》第14卷第4期,2012年。

[52]韩建宏:《论大连地区汉墓在东北考古学史上的地位》,前揭《大连考古文集》第一集,页343-346,原刊《辽宁省博物馆馆刊》,2010年00期。

[53] 前揭《大连营城子汉墓出土金带扣及其相关研究》。

[54] 前揭《汉代掐丝焊珠七龙纹金带扣》。

[55] 常远霞:《稀世珍宝东汉八龙纹金带扣:寿县博物馆馆藏文物精品》,《大众文艺》2013年第18期。

[56][日]葭森健介:《魏晋时期的中央政界与地方社会——围绕西晋刘弘墓的发掘问题》,《魏晋南北朝史研究——中国魏晋南北朝史学会第五届年会暨国际学术研讨会论文集》(非正式出版物),1995年9月,湖北襄樊。

[57]郭物:《翻唇神兽:东方的“格里芬”》,《欧亚学刊》第9辑,中华书局,2010年;同氏著《白虎参宿与欧亚草原》,《边疆民族考古与民族考古学集刊》第一集,文物出版社,2009年。

[58]孙机:《汉代物质文化资料图说(增订本)》,上海古籍出版社,2008年;前揭《论中国的有翼神兽》;前揭《从西亚到东亚:翼兽形象之原义及本土化》;《犄角猛兽——辟邪、天禄形象考源的一个视角》。

[59]崔大庸:《山东章丘洛庄汉墓出土的鎏金铜当卢》,《文物世界》2002年第1期;郭物:《洛庄汉墓9号坑所出部分马具及相关问题》,《汉代考古与汉文化国际学术研讨会论文集》,齐鲁书社,2006年;卢岩、单月英:《西汉墓葬出土的动物纹腰牌饰》,《考古与文物》2007年第4期;前揭《再论中原制造——欧亚草原古代金属动物纹饰品的产销与仿制》。

[60] 钱伊平:《汉·龙螭纹玉带头》,《故宫文物月刊》1991年第九卷第五期。

[61] 前揭《九采衮带金鲜卑头》。

[62]郑君雷:《西汉边远地区汉文化的形成模式》,《边疆考古与民族史续集》页2-5,科学出版社,2019年。

[63]郭物:《论新疆所出“五星出东方利中国”等丝绸制品的性质》,《聚才揽粹著新篇——孟凡人先生八秩华诞颂寿文集》,科学出版社,2019年。

编 者 按:原文刊载于《故宫博物院院刊》2020年第7期,如引用请据原文。

文稿审核:包苏那嘎

排版编辑:武 彬